夜深人静刷朋友圈时,那些海岛度假、精致早午餐、升职喜报像针一样扎进眼睛。你关掉手机叹气:为什么他们总能快乐?,但不是的。神经科学研究早就戳破了这个假象:54%的普通人的快乐来自咖啡香气、雨后空气、陌生人的微笑。我们误以为快乐是命运的彩票,实则它是可拆卸组装的生存工具。

一、被劫持的快乐认知:三大陷阱

社交媒体时代,我们对快乐的误解比任何时候都危险:

把快乐当成持续亢奋。

刷短视频时大脑被多巴胺轰炸,误以为快乐就该是24小时通电状态。当回归平静日常,空虚感立刻反扑。

将物质等同幸福钥匙。

月薪三万时想着五万就满足,真到了五万却发现欲望又涨到十万。哈佛持续75年追踪研究揭穿真相:幸福感与财富的相关性在人均GDP突破3000美元后急速衰减,最终人际关系才是最强预测指标。

用他人剧本丈量自己。

朋友圈晒出的高光时刻只占人生的5%,我们却错当成100%真实。比较之下产生的新型心理焦虑,让年轻人一边渴望快乐,一边怀疑自己天生缺快乐基因。

而真相是,心理学家的快乐方程式给出明确比例:H(快乐)= 50%遗传基线 + 10%环境际遇 + 40%自主行动。近半的快乐操控权,其实在你手中。

二、重塑快乐系统的科学路径

1. 重建神经可塑性

大脑像一块可锻炼的肌肉。加州大学实验证明:持续进行感恩练习的人,三个月后前额叶皮层对积极刺激的响应增强17%。

试试三件好事微干预:

· 睡前记录具体到感官的好事:咬下酥脆可颂时黄油香溢满口腔比早餐好吃更能激活愉悦中枢。

· 标注好事发生机制:因提前10分钟出门撞见木棉花开强化自我效能感。

· 每周选一条记录做成语音备忘录,情绪低谷时回放。

2. 破解幸福汉堡模型

哈佛教授泰勒·本-沙哈尔的经典模型揭露多数人吃错汉堡:

· 享乐主义型:垃圾食品汉堡(当下爽未来悔)

· 忙碌奔波型:全麦汉堡(为未来啃得痛苦)

· 虚无主义型:发霉汉堡(躺平认命)

· 感悟幸福型:优质和牛堡,当下愉悦+未来意义的结合。

找到你的幸福交集点:用MPS法则列出:

M(意义):什么让我感到活着有价值?

P(快乐):什么事做时忘了时间?

S(优势):别人常夸我哪方面强?

三圈重叠处,藏着你专属的幸福密码。一位程序员因此转型儿童编程导师:教孩子时获得的成就感,比写代码年薪百万更强烈。

3. 建立情绪缓冲带

当焦虑值升到6分(满分10),立即启动预设方案:

· 生理干预:4-7-8呼吸法(吸气4秒-屏息7秒-呼气8秒)快速冷却杏仁核。

· 感官切换:手握冰块30秒,低温刺激让大脑重置。

· 微小掌控:整理抽屉/给绿植换盆,用确定感对冲失控。

芬兰人面对突发变故的冷静正源于此:他们像能弯曲的芦苇,专注当下而非对抗变化。冥想时反复练习这也会过去,将韧性刻进神经回路。

三、藏在日常褶皱里的光

▶ 关系复利效应

哈佛幸福课追踪发现:深度友谊需200小时共处铸就,但现代人误以为点赞等于联结。

试试15分钟脆弱对话:

今天提案被否时,我像回到小学被嘲笑的那一刻…

主动暴露软肋引发真实共鸣。研究显示,这类对话后催产素水平提升27%,远高于闲聊。

▶ 创造心流印记

芬兰人提升幸福感的秘钥是手工创作:织毛线、烧陶、拼布。专注手工时产生的心流体验,让时间感消失,多巴胺与内啡肽协同分泌。不必强求成果,重点是在数字洪流中重获亲手创造的原始快乐。

▶ 自然浸润疗法

清华大学行为实验室大数据揭示:市民幸福感与绿地覆盖率呈正相关。哪怕只在办公桌摆一盆迷迭香,指尖轻触叶片时,α脑波也会增强,焦虑值下降12%。每个周末选一段陌生绿荫小路散步,让大脑在草木气息中完成软重启。

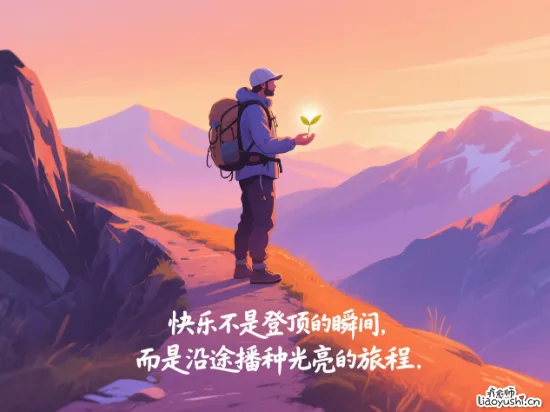

普通人等待快乐像等待雨天放晴,觉醒者却在修建自己的运河系统。神经科学印证:持续记录快乐账簿的人,两年后快乐基线提升31%;而芬兰人坚持的手作仪式感,让国民抑郁率下降至欧盟最低。

快乐不是天赋特权,而是像肌肉般越练越强。当你把今天的晚霞收进眼底,为朋友煮热一杯豆奶,或在失败时对自己说下次会不同,你正悄然重组大脑,让幸福从飘渺的云端落地生根。

那颗山脊上的发光种子,原是你一路撒向自己的星火。