客厅里只剩下电视节目的背景音。你端着水杯从他面前走过,他盯着手机头也没抬。上一次深入聊天是什么时候?记忆已经模糊得像蒙了层雾。厨房的水龙头在滴水,嗒,嗒,嗒,每一声都敲在心上。这就是你们日复一日的对话,用沉默完成的。

婚姻里的静音模式并非一蹴而就。最初可能只是加班回家后的一句太累了,明天再说。后来演变成周末共处一室,却各自捧着手机刷短视频。直到某天惊醒,上次分享心情竟是两年前。这种状态被心理学家称为婚后沉默症,已婚男女在热恋期后逐渐丧失表达欲,甚至陷入无话可说的境地。

沉默的背后,藏着无数未解的结:

职场高压成了情感的头号杀手。

当他拖着疲惫的身体进门,那句最近项目压力太大还没出口,就看到你收拾到一半的儿童玩具。他咽下倾诉的冲动钻进书房,用游戏麻痹神经。房贷、车贷、孩子补习班的账单像三座大山压得人喘不过气,中年男性尤其习惯用沉默消化焦虑,误以为流露脆弱是失职。

情感表达能力的缺失更为致命。

有多少男人从小听着男儿有泪不轻弹长大?传统教育把情绪表达框定为软弱。当妻子追问你到底在想什么,他喉结滚动却说不出所以然。这种述情障碍源自童年时期的情感教育匮乏,成年后在亲密关系里变成一堵透明的墙。

婚姻倦怠则让沉默雪上加霜。

结婚十年的晓芸对着丈夫突然失语:本来想说的话,到嘴边全忘了。

恋爱时能煲三小时电话粥的两个人,现在觉得聊家常是浪费时间。当生活被柴米油盐填满,彼此默认反正你都懂,殊不知心灵连接正在悄然断裂。

更令人心酸的是那些错位的期待。

秦悦的丈夫升职后越发忙碌,她怀念从前聊文学的夜晚,得到的回应却是:这些小事你自己定。

他以为扛起经济责任就是爱的证明,她却把分享星空视作情感纽带。三年后,他们从分被窝升级到分房间,曾经甜蜜的师生恋变成合租室友。

打破沉默需要双方拆解心防,这里有真实有效的破冰路径:

重建倾听的仪式感。

试着把手机留在玄关,晚餐后泡两杯茶:最近你总皱眉,是遇到难题了吗?

当他开口时忍住打断的冲动,用点头代替说教。重点不是马上解决问题,而是让他感受到情绪被接住。临床心理学家强调:真正的倾听需要放下评判,在伴侣表达时给予90%的注意力。

这种专注力本身就有治愈作用。

用感官语言唤醒情感记忆。

选个周末重走恋爱时常逛的公园,在当年合影的老槐树下拍拍他肩上的落叶;把他加班时凉掉的汤重新加热递过去,指尖不经意碰到手背。身体记忆往往比语言更深刻。研究亲密关系的专家指出,非语言互动能激活大脑的情感中枢,唤醒被理性压抑的依恋本能。

制造第三空间注入新鲜感。

报个双人油画课,或者周末自驾去陌生小镇。在新环境中,人会本能地靠近熟悉面孔。有对夫妻在陶艺课上重现了《人鬼情未了》经典场景,捏陶时手指交叠的瞬间,两年冷战坚冰突然融化。共同探索未知事物创造了新的情感联结。

接纳差异才能避免权力斗争。

当他说想换城市工作,别急着反驳孩子上学怎么办。先共情:这个决定对你很重要吧?

再坦诚担忧。亲密关系导师提出黄金法则,70%的沟通应用于理解对方,30%用来表达需求。放下输赢执念后,很多分歧会转化成合作契机。

当自救效果有限时,专业干预是破局关键。

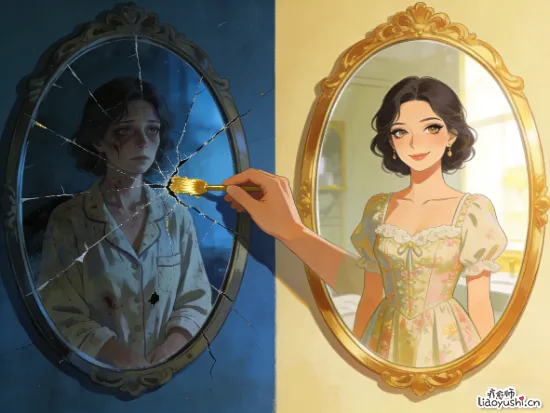

伴侣咨询并非婚姻的临终关怀,而是情感健身房。有位咨询师分享案例:夫妻用OH卡探索关系模式时,妻子抽到被铁链锁住的孩子,丈夫抽到扛着巨石的男人。两张牌摆在桌上那刻,两人突然读懂对方的孤独。

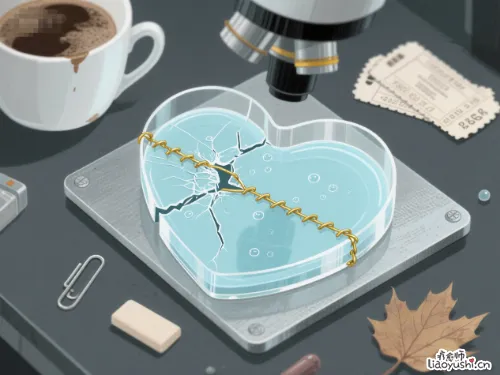

心理学家罗伯特·斯腾伯格提出的爱情铁三角理论值得所有沉默夫妻深思:激情如同发动机提供原始动力,亲密像加油站维系情感流动,承诺则是安全气囊保障关系稳定。三者缺一不可。

有位成功走出沉默症的妻子在日记里写:我们重新学说话,像孩童那样结巴着蹦出单字。当他说加班累时,我不再冷笑谁不累,而是伸手揉开他紧锁的眉心。那个瞬间,月光突然照进了关了两年多的窗。

婚姻的静音模式从来不是终局。当你勇敢按下重启键,哪怕只是睡前一句今天降温,你膝盖还疼吗,爱的波长终将在回应中重新校准。