放学回家的小宇把书包往角落一扔,整个人陷进沙发。妈妈那句快写作业在耳边嗡嗡作响,他却盯着天花板上的裂纹发呆。课本上的字像蚂蚁在爬,数学题像外星密码。这种场景正在无数家庭重复上演,孩子不是懒惰,而是内心的学习引擎熄火了。

台湾最新调查敲响警钟:超过五成中学生自认学习动机薄弱,近八成老师观察到学生学习动力不足。更揪心的是,这些孩子被困在恶性循环里:动机不足导致成绩下滑,成绩差又进一步吞噬学习热情,最终演变成对自我价值的怀疑。

压力三重奏:家庭、学校与自我的交响

当香港小学生每周学习时间高达55小时的消息传来,我们看到的不仅是数字,更是无数个揉着眼睛在台灯下赶作业的剪影。

孩子们承受的压力来自三个方面:

家庭里,父母为你好的期许变成沉重的砝码。五年级的萱萱在周记里写道:妈妈总说隔壁小雅又考了第一,可我的昆虫观察笔记得了全市金奖,她却觉得没用。

课堂上,标准化的教学碾过个性的土壤。那个痴迷机器人组装的孩子,因为物理考试没达标被定义为差生;那个写出诗意作文的少女,因没按模板答题被扣光分数。

内心深处,自我怀疑的杂草疯狂蔓延。我学不会的、再努力也没用这些念头一旦生根,就会筑成坚固的水泥墙,把好奇心死死封住。教育心理学家发现,逃避失败型和承认失败型的学生,往往带着强烈的自我怀疑和低自尊。

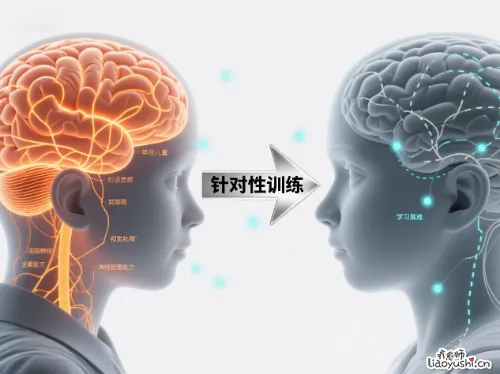

重启学习引擎的核心密码

解开孩子动力困局的关键,藏在两个核心要素里:成就感与被理解。这绝非空洞的口号,而是有科学依据的心理机制。

心理学博士Rosa分享的案例让人豁然开朗:当学生给年轻教师匿名反馈教学建议时,那种被看见的体验反而激发了他们的参与热情。同样,孩子需要确认自己的声音会被聆听,努力会被认可。

点燃动力的三个突破口:

1、精准匹配难度阶梯:

给孩子垫脚能够到的挑战。四年级的乐乐原先数学不及格,父亲不再吼叫,而是带他玩超市购物游戏:这箱牛奶打折后34元,付50元该找回多少?当孩子发现知识能解开生活谜题,死气沉沉的公式突然有了温度。

2、让思维看得见:

香港柴湾角天主教小学的课堂上演着神奇一幕,孩子们用六何法(何时、何地、何人、何事、为何、如何)拆解文章,用五色思考帽分析社会事件。当思考过程变得可视化,学习不再是黑箱操作。

3、错误转化术:

广州某实验班的讲台旁挂着神操作博物馆,展示着最天才的解题弯路。当老师把余弦定理的推导失误变成全班解密游戏,曾经害怕提问的学生举起了手,他们懂得了犯错是学习的必经路径。

突围路线图:从压力源到成长源

打破成绩单暴政

上海宝妈陈静的做法值得借鉴。她与儿子签订成长合约:连续两周完成自主订立的三个小目标(如每天弄懂1道错题),就能兑换半日博物馆探索时间。三个月后,孩子从被动应付作业变为主动规划任务,因为他在契约中尝到掌控感的甜头

给兴趣留呼吸空间

当11岁的航航沉迷游戏,父亲没有没收iPad,而是下载了编程软件:做个坦克对战游戏怎么样?父子俩从角色设计到伤害值计算,把数学知识变成游戏参数。那个不务正业的玩家,如今是校计算机社团的明星

编织深层意义网

北京李老师带学生探访胡同里的手艺人后,布置的作文题令人眼前一亮:假如你是故宫屋脊上的琉璃螭吻,会如何讲述城市变迁?当知识嫁接在文化根系上,作业不再是孤立的符号操作。

重塑成长生态:从孤岛到大陆

改变从来不是单兵作战。柴湾角天主教小学用STREAM课程搭建跨学科桥梁:孩子们测算中草药生长数据时融合数学统计,设计智能洒水器时应用编程知识,最后用艺术手法制作植物图鉴。当知识在真实场景中流动起来,学习便有了生命力。

而对于7100万流动儿童,大连某民办学校交出了暖心答卷,他们的树洞信箱里塞满小纸条:今天老师夸我口算快同桌教我念东北话。通过建立同伴互助联盟和情绪减压角,这些辗转漂泊的小候鸟找到了心灵锚地。

深夜的书桌前,那个揉着眼睛的孩子或许还没爱上三角函数,但他开始期待明天生物课的蚯蚓实验,因为老师承诺可以用他设计的湿度计。这种细微的期待感,正是燎原的星火。

教育最动人的瞬间,从来不是满分的考卷,而是孩子眼里重新亮起的光,那道光叫原来我可以。

当父母的陪伴从监工转向向导

当老师的教案从灌输变为点燃

成长的伤痕终将化作智慧的纹路