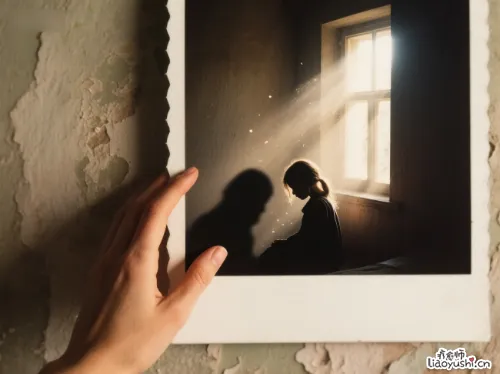

凌晨三点的急诊室,李薇蜷在椅子上攥紧报告单。诊断书上疑似肿瘤四个字刺得她眼前发黑。最多半年,医生的话在耳边嗡嗡作响。她浑浑噩噩走回家,却在楼道里听见邻居逗孩子:我们小宝真厉害!摔得这么疼都没哭!

孩子抽噎着昂起头:我……我不疼!我是超人!

那一刻,李薇突然被击中了。一个孩子的自我暗示,竟能瞬间压过真实的伤痛。她抓起笔,在诊断书背面重重写下:我每一天都比昨天更健康 。

这种看似天真的自我喊话,藏着惊人的科学力量。1920年代,法国药剂师库埃用一句简单的暗示语疗愈了成千上万人。一位酗酒十四年的女性在他诊室反复默念酒让我恶心后,竟真的闻到酒味就呕吐;瘫痪的铁匠在暗示后当场举起僵直多年的手臂。

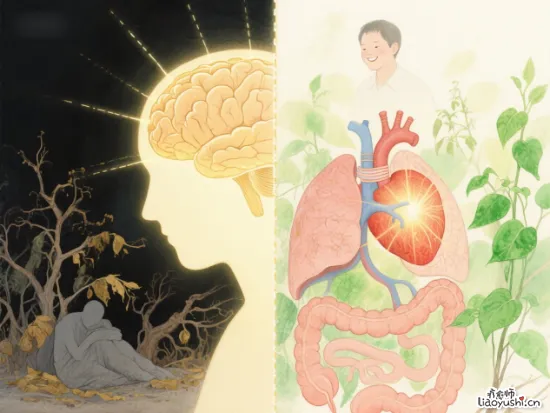

现代研究更发现:当人坚信自己健康时,身体真的会释放内啡肽,这种天然止痛药的效力堪比吗啡的70%。科学家扫描受试者大脑时发现,积极暗示能直接抑制疼痛区域的神经活动,伤口愈合速度甚至加快30%。怪不得库埃被尊为心理暗示之父,连弗洛伊德都赞叹他让千万人改变了人生。

可心理暗示也是把双刃剑。加州大学的粉红大象实验揭露了它的阴暗面:教授反复强调千万别想粉色大象,结果所有学生脑子里全是甩着长鼻的粉色巨兽。这种强迫性反弹在生活中处处可见:失眠时越命令自己快睡,大脑越清醒;减肥时不断警告不能吃蛋糕,最后总失控吞下整块。

更危险的是,负面暗示会直接伤害身体。有位渴望怀孕的女士,因长期焦虑暗示自己有孕,竟真实出现停经、孕吐甚至胎动感,检查却显示根本没有胚胎,医学称此为假孕,是心理暗示扰乱内分泌引发的躯体幻觉。

为什么暗示能操纵我们的身心?核心秘密在于大脑分不清现实与想象。当你生动地想象柠檬的酸涩时,唾液腺会立即分泌口水;当你反复告诉自己我总失败,神经元就会把失败刻进潜意识,让你在机会面前下意识退缩。巴甫洛夫早就发现:暗示是人类最原始的条件反射。广告商深谙此道:某品牌可乐广告反复展示冰爽气泡与欢聚场景,消费者再看见红罐时,舌尖自动泛起甜味,哪怕喝的是无糖款。

既然暗示无法避免,不如主动驾驭它。分享三招科学验证的技巧:

第一,把不要换成要 。

大脑会自动过滤否定词。你对自己说别紧张,它只听懂紧张;改成我能平静应对,神经元立刻切换状态。

就像考试时暗示题目我都会,比念叨千万别考砸正确率提升22%。

第二,给暗示加特效 。

干巴巴的句子远不如感官联想的威力。戒烟时别只说我不抽烟,而是闭眼想象烟蒂爬满蛆虫的触感;想缓解疼痛,就默念暖流正在融化淤堵,研究发现辅以画面感的暗示,镇痛效果翻倍。库埃的经典疗法则更简单:像唱童谣般反复轻诵每一天,我在各方面都更好更棒 ,让语言韵律直接渗入潜意识。

第三,制造暗示触发器 。

心理学家曾帮抑郁症患者设计希望手环:每当摸到腕间凸起的编织纹路,就忆起获奖那天的欢呼声。三个月后,患者自我评价量表改善率飙升37%。普通人的触发器可以是一枚戒指、钥匙扣,或是晨跑时听的歌,只要重复绑定积极状态,它就能成为随时启动正念的开关。

暗示的强大更在于它能传染。玉溪市心理医院曾开展书写疗法:让抑郁症患者临摹舒展的毛笔字。当撇捺不再蜷缩畏怯,他们挺直的不仅是笔画,舒展的字形反向重塑了心态。同样,当你对家人说你感冒时脸色真好,对方免疫细胞真的会加速活化;而一句你总是拖后腿可能让听者肌肉瞬间僵硬如同挨打。

李薇的故事后来怎样了?她每天对着镜子念自创的宣言:我的细胞充满活力,我的血液清澈流畅。

化疗呕吐最难熬时,她摸着光头笑称这是智慧反光。半年后复查,医生盯着片子惊呼:肿瘤竟缩小了80%!

虽不能断言暗示创造医学奇迹,但主治医生坦言:她是我见过抗副作用能力最强的患者。

我们的心智天生是暗示的导体。它可能引来自毁的洪流,也能点燃自愈的火种。今晚睡前,试着放下手机,像哄最爱的孩子般对自己轻语:今天辛苦了,明天你会更从容。

当这句话沉入潜意识,你已在改写命运的源代码。