爱丽丝・米勒的书治愈了千万人,却唯独治愈不了自己的孩子。

这位瑞士儿童心理学家是童年创伤研究的先驱。她的著作《天才儿童的悲剧》像一把手术刀,精准剖开家庭中隐秘的暴力:那些被要求懂事的孩子,如何用压抑情感换取生存;那些被冠以为你好的伤害,如何在成年后化作抑郁与空虚。她告诉世界:父母对儿童的侵犯,将导致孩子终生自我疏离。这番话让无数人泪流满面,仿佛终于找到了痛苦的根源。

然而在聚光灯照不到的家门内,她的独子马丁・米勒缩在墙角,每天被父亲殴打。拳头落下的声音混着母亲的沉默,那个在书里痛斥父母暴力的爱丽丝,此刻只是冷眼旁观。她成了全世界知名的儿童捍卫者,却从未保护过我。马丁多年后颤抖着回忆。当伤痕累累的他质问母亲,换来的是一封控诉信:你在攻击我!和你父亲一样!

更残忍的是,她将儿子比作希特勒:你反复咀嚼痛苦的样子,和他发动屠杀的偏执一模一样。

为什么一个书写真相的人,却不敢凝视自己的真相?

谜底藏在爱丽丝封存的战争创伤里。她原名爱丽西娅,生在波兰犹太家庭。纳粹占领华沙时,19岁的她靠假名爱丽丝・洛斯托夫斯卡逃出隔离区。每分钟都在说谎才能活命。表妹伊伦卡叹息道。战后移民瑞士,她将真实身份连同创伤深埋,甚至儿子出生后立刻将其送走:我要写博士论文,没空间养孩子。但马丁从亲戚口中得知真相:婴儿时期的他因拒绝喝母乳激怒了母亲,被丢给保姆后险些夭折。如果没接走他,他可能已经死了。

她成了自己笔下情感缺失的父母。马丁8岁被接回家时,看见天花板上摇晃的秋千坐着一个表情怪异的女孩,他素未谋面的唐氏症妹妹。父母用波兰语激烈争吵,而他只懂德语,像个家中的陌生人。父亲带他滑雪登山,美其名曰培养男子气概,却在他累倒时辱骂;母亲忙着做精神分析诊疗,诊室与家一墙之隔,安静!别打扰妈妈是唯一指令。当马丁尿床,他们直接将他送进孤儿院两年。治好了再回来。

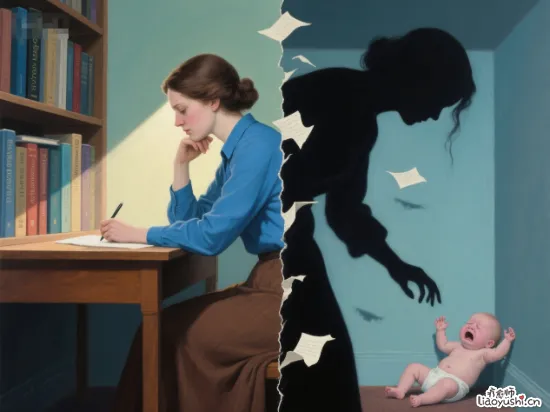

更荒诞的悲剧在此时发酵:爱丽丝开始撰写《幸福童年的秘密》。她在书里呼吁让孩子自由表达需求,现实中却切断儿子的情感纽带;她分析父母创伤会代际传递,却拒绝承认自己正把战争创伤倾泻给马丁。这种割裂像一场无声的核爆,学者爱丽丝被媒体捧为儿童救星,而母亲爱丽丝在家中筑起三堵高墙:第一堵防父母,第二堵防战争,第三堵防丈夫。她在给马丁的信里承认:战争吞噬了我们的无意识,而你成了牺牲品。

心理学界为此震动。她批判弗洛伊德忽视真实虐待,主张身体不说谎:吴尔芙被兄长性侵却沉默,终致抑郁;三岛由纪夫压抑对专制父亲的愤怒,切腹时仍困在童年牢笼。孝敬父母的道德枷锁会杀人!她在《身体不说谎》中疾呼。可当马丁试图和她讨论家族创伤时,她甩出同样的道德匕首:纠缠过去是幼稚的,你要学会原谅!

直到生命尽头,她仍在逃亡。2010年春天,87岁的爱丽丝在法国普罗旺斯独自离世。没有葬礼,没有墓碑,如同她拼命抹去的华沙往事。而马丁在整理遗物时发现一封未寄出的信:我住在堡垒里,但墙壁开始裂缝……或许我该告诉你,当年拒绝哺乳的你,让我觉得被全世界抛弃。这一刻马丁终于懂得:母亲用学术拯救全世界孩子,只因无法拯救童年那个在纳粹枪口下伪装波兰女孩的自己。她书写天才儿童的悲剧,自己正是悲剧的核心,一个从未走出1943年华沙寒冬的少女。

马丁最终成为心理治疗师,写下《幸福童年的真正秘密》。当爱丽丝・米勒的儿子很痛苦,但她仍是伟大的儿童研究者。他不再奢求母亲的道歉,转而完成她未竟之事:面对家族相册里穿条纹囚服的祖父母,追溯父母穿越战火的逃亡路线。当战争创伤的拼图完整时,他痛哭失声:他们不是怪物,只是被战争嚼碎又吐出的残渣。

爱丽丝・米勒的双面人生像一面锐利的镜子。照见每个成年人的困局:我们或许能看透命运的密码,却依然被锁在自己的牢房里;我们为陌生人挥毫真理,却对至亲吝啬一句对不起。但她的故事也留下火种,当马丁选择不再重复母亲的谎言时,那堵代际相传的暴力高墙,终于裂开一道透光的缝。

沉默的见证者终将开口,于是高墙崩塌,被掩埋的春天破土而生。,马丁・米勒《终结静默》