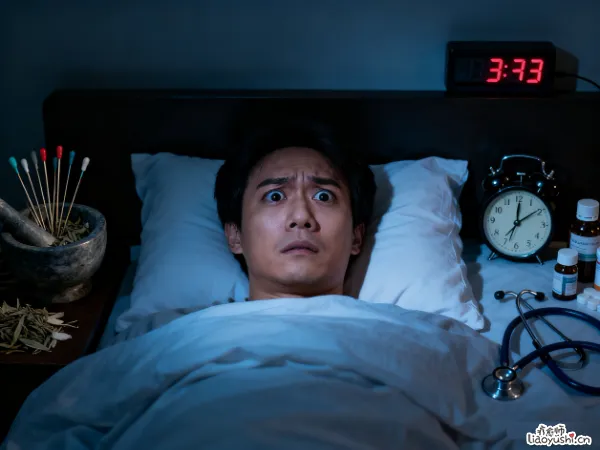

深夜的黑暗像一块厚重的绒布裹住房间,只有空调的微光在墙角跳动。你盯着天花板,大脑却像被按了快进键:明天的会议、没回的消息、孩子的家长会……越想睡,越清醒。这种煎熬,每个失眠的人都懂。

为什么大脑在夜里突然叛逆?

科学研究发现,失眠的元凶常是睡前认知唤醒,白天被压抑的思绪,在躺下后集体造反。更扎心的是,闭眼躺着≠睡觉。脑电波显示,闭目养神时大脑只是待机模式,连浅睡期都没进入,身体依然在慢性缺氧。这意味着,你睁眼到天亮,和熬夜刷手机对身体的伤害相差无几。

别和枕头较劲,试试这些科学逃生法

1、给大脑安排无聊任务

当思绪像野马狂奔时,别逼自己别想(这反而更焦虑)。试试认知洗牌法:随便想个词比如月亮,然后列出所有带月的词汇,月球、月饼、月牙……

这种机械联想能快速消耗脑力,几分钟后思维就糊成一团。原理很简单:大脑忙到没空焦虑,自然关机。

2、身体断电仪式

呼吸降温法:

用鼻子吸气4秒→屏息7秒→嘟嘴呼气8秒(像吹蜡烛)。重复3轮,心跳会自动放缓,这是激活副交感神经的镇静开关。

脚底暖流术:

睡前20分钟用40℃热水泡脚到微微出汗。脚掌血管扩张的信号直通睡眠中枢,比喝牛奶管用。

3、改造你的睡眠磁场

环境的小改动,比数羊实在得多:

温度:

别信网红18.5℃入睡法!国人最适温度是20℃左右,老人小孩需更高。

声音:

白噪音(风扇声)掩盖突发噪音,棕噪音(深海涌动声)缓解焦虑。两者都能切断大脑对环境的警觉。

光线:

手机蓝光会掐灭褪黑素。如果必须用,调到暖黄模式,举在胸前而非怼着脸。

小心!这些网红偏方是陷阱

· 睡前小酌:

酒精前3小时催眠,后4小时让你心跳飙醒,相当于半夜强制开机。

· 褪黑素当糖吃:

它是调生物钟的(适合倒时差),治不了焦虑失眠。且市售剂量常超标,长期吃可能抑制自身分泌。

· 疯狂运动助眠:

睡前3小时练帕梅拉,大脑兴奋得像被灌了浓缩咖啡。

偶尔失眠别恐慌,身体有补偿机制,第二天深睡眠会自动延长。但如果持续1个月睡不好,伴随情绪低落、记忆衰退,别硬扛。失眠可能是焦虑症的哨兵,及时求助睡眠科或心理科,比自学催眠术靠谱。

此刻,如果你还在清醒俱乐部徘徊,不妨起身开盏小灯,读几页枯燥的书。记住,睡眠是等不来的野猫,你放松了,它才会悄悄窝进你怀里。