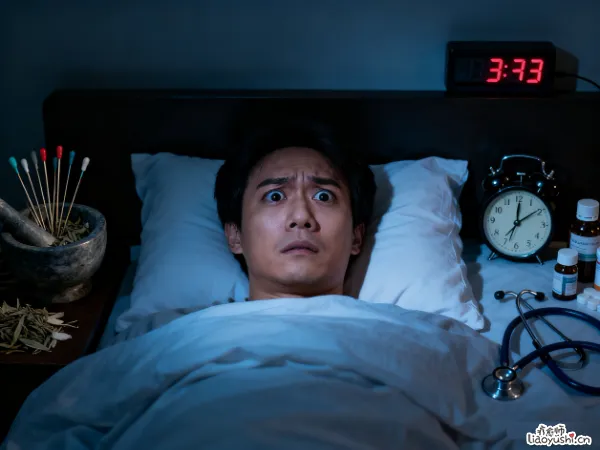

朋友小薇瘫在沙发上,眼底的青黑像一团化不开的淤青。我快碎了,她声音黏糊糊的,安眠药?试过了,半夜惊醒时心慌得像是要跳出喉咙;数羊?数到一万只,脑子里还是开Party一样吵;睡前瑜伽?做完更精神了,感觉能绕着小区跑十圈……

她翻过身,把脸埋在抱枕里,肩膀细微地抖动着。凌晨三点的手机屏幕光,床单上翻来覆去烙下的褶皱,还有枕头套上那些自己都记不清的泪痕,我知道那是被睡眠抛弃的人,才能刻下的勋章。

就在那个被绝望浸透的周末,一个无聊午后随手点开的钢琴曲视频,竟成了小薇困局的意外转机。肖邦的《夜曲》带着某种克制而温柔的凉意,像清泉流经滚烫的石头。窗外的雨敲打着玻璃,和着琴音荡漾开。小薇原打算听着玩会儿就关掉,混乱的思绪却在这流淌的音符里慢慢安静下来。她没有刻意去睡,只是任由那旋律包裹着自己,仿佛漂浮在平静的水面。不知过了多久,再睁眼竟已是天光大亮。她怔怔地看着天花板,不敢相信,整整六个小时,没有惊醒,没有梦魇,没有夜半枯坐到天亮。那感觉不像药物强制关机后的眩晕,而像是自然沉入了一个温暖、柔软的深处。

小薇的经历并非偶然。那些能抚慰我们心灵、惹人落泪的旋律,究竟凭什么能成为夜间的守护者?

秘密或许就藏在它们与大脑古老的交谈方式里。当你沉浸在一首节奏缓慢、旋律温柔的音乐里,比如每分钟60拍的柔板,它悄然叩击着你心跳的节律。原来声音的震动,能够调整身体的生物钟。这并非魔法,而是物理共振在起作用。很多失眠者的大脑像个高速运转无法停歇的引擎。此刻舒缓的乐声穿透表象,如同一双无形的手,缓缓关掉了大脑中那个过度警觉的战斗或逃跑开关,进而激活了掌管放松与修复的副交感神经。就像一辆狂飙的赛车终于被温柔地、坚定地引导着滑入了宁静港湾的泊位。

更深层的对话发生在神经化学的舞台上。牛津大学的研究曾揭示,特定的音乐如同钥匙开启大脑的秘密通道,促使褪黑素悄然分泌。这是一种内源性的睡眠信使,被温柔地释放入血液,悄然引导身体滑入自然的睡眠之河。它不同于外源性药物的粗暴介入,没有成瘾的阴影,没有翌日清晨残留的混沌迷雾。

当小薇发现音乐的魔力后,她如同发现了新大陆,迫不及待地向我分享这个秘密武器。另一位被顽固失眠折磨多年的男士老王,起初对小薇的音乐疗法嗤之以鼻:那些轻飘飘的声音,能抵得过我这十几年的老毛病?

直到一个被焦虑啃噬得筋疲力尽的深夜,走投无路的他点开了一段模拟阿尔法脑波的纯音乐。那声音低沉悠长,像深海涌动的暗流,又像大地深处的呼吸。不可思议地,那晚他沉睡如婴孩。现在他每晚睡前都固定听上半小时,像完成一种神圣的仪式,睡眠质量有了翻天覆地的变化。

不过什么样的音乐才能真正成为你的神经摇篮曲?答案绝非千篇一律。

有人像老王,在深沉、几乎无旋律的阿尔法波海洋里下沉得最快;有人则需要带着熟悉温度的人声陪伴,也许是一段娓娓道来的有声书,或是主播温和的夜间絮语;还有人,如同小薇,在肖邦或德彪西构筑的精致结构中,才能真正松弛下来。

关键在于找到那种让你仿佛被温暖羊水包裹的音乐,它只属于你。摒弃那些让你思绪奔腾、情绪翻涌的激烈节奏。音量也要控制在若有似无的边缘,让旋律化作背景,如同呼吸般自然存在。

如果你渴望尝试,不妨就从今晚开始。关掉刺眼的主灯,留下一盏光线微弱的暖黄色小夜灯。让薰衣草精油幽微的芬芳在空气中弥漫。然后,轻轻点开那个你挑选好的、感觉有睡意的歌单。别把它当作一剂必须立刻见效的药,它更像一位无声的守护者,在你枕边低语。闭上眼,允许身体感知声音的振动,如同感知水流抚过身体。大脑很聪明,给它一点时间,它会记住这份被音乐包裹的安全感,形成新的睡眠线索。

音乐当然不是能一刀斩断所有失眠乱麻的利剑。但当你在黑夜的海面上漂浮,它就像远处灯塔投射的一束光。

那些曾让你泪流满面的旋律,在你最需要休憩的脆弱时刻,竟能化为最坚实的臂膀。它不会粗暴地命令你必须睡着,只是温柔地告诉你:安心吧,我在这里守着你呢。

当你在深夜寻找安宁,或许不必再依赖药瓶的微光。按下播放键,让某个温柔的音符成为黑暗中的舟筏,它渡你穿越无眠的湍流,抵达未曾奢望的宁静彼岸。

原来最神奇的助眠药不需要处方,它一直流淌在你遗忘的旋律里,等待唤醒。