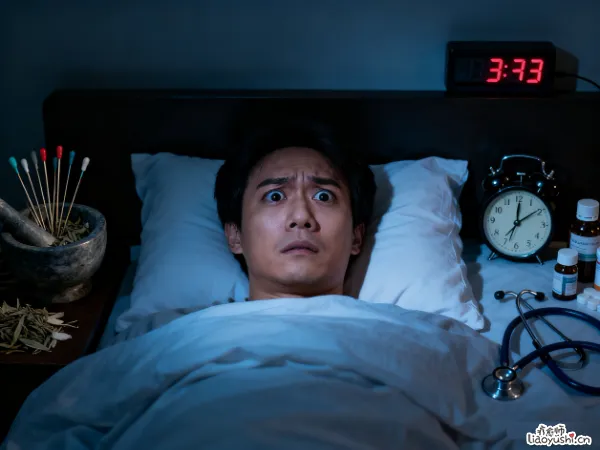

凌晨三点。窗外一片死寂,连野猫都蜷缩着睡着了,只有你,瞪着天花板,大脑像失控的放映机,停不下来。数羊?数到第一千只羊开始跳踢踏舞了,还是一丝睡意也无。手机幽幽的光映在脸上,朋友圈晒娃的、深夜放毒的、加完班感叹人生的… 世界仿佛还在运转,唯独把你隔绝在清醒的孤岛里。这个感觉,太熟悉了,对吧?

哎,是不是又觉得自己失眠了?等等等等,先别急着给自己扣这么大一顶帽子!睡不着,真的不等于失眠!

这事儿啊,特别关键,而且很多人压根儿没搞清楚,被这个错误认知折腾得够呛。说真的,要是搞不清这点,你可能就是在瞎折腾,自己吓自己,越担心越睡不着,掉进那个死循环里面出不来。

你看啊,生活中偶尔翻来覆去睡不着,太正常了。今晚咖啡喝猛了?下午那杯拿铁好像劲儿有点大。白天跟同事拌嘴了?心里那点不痛快还没散干净。或者明天有个重要的汇报?脑子里一遍遍过PPT稿子…

这些情况导致的晚上睡不着,撑死了叫入睡困难,或者短暂睡眠问题。它就是个过客,事儿过去了,压力源消失了,睡眠自己就回来了。就像天气,偶尔阴天刮风很正常,没必要宣布世界末日对吧?

那什么才是医生说的失眠症?这可不是你昨晚没睡好,今早发个朋友圈抱怨两句那么简单。专业上定义它,门槛其实比我们想象的高得多。

核心是:你得真真切切地睡不好,并且这种睡不好,实实在在地搞砸了你白天的状态,让你痛苦不堪,而且时间还不短。

具体点说,医生诊断失眠症,通常要看三个硬指标:

1、频率和时长:

一周至少有三次睡不好,而且持续三个月以上。哦对了,昨晚没睡好不算,前天也不算,得连续、频繁地出问题。

2、机会和环境:

你有足够的时间和合适的环境睡觉(躺上床半小时以上,环境安静舒适),但就是不行。不是你想睡却没床睡,或者环境太吵。

3、日间功能损害:

最关键的一点!白天整个人都不好了:困倦、疲劳得要命、脾气一点就炸、注意力像断线的风筝怎么也抓不住、工作学习效率一落千丈、甚至觉得情绪低落、干啥都没劲儿,这些糟糕的感觉,直接就是你晚上没睡好造成的。

满足这三个条件,这才是真正的失眠症,是需要认真对待的状况。别动不动就把偶尔的夜不能寐等同于疾病标签,那压力可就大了去了。

很多人对失眠有迷之误解,这些误会啊,往往比失眠本身更伤人,简直就是自己给自己挖坑往里跳。

误解一:我必须睡够8小时!

哎呀,这个执念害了多少人啊!8小时只是平均值,不是金标准!有些人就是天生的短睡眠者,睡6小时神采奕奕;有些人则需要9小时才觉得回血。关键是看你白天感觉如何!如果你睡6.5小时,第二天元气满满,那就说明6.5小时对你足够了!死磕那个8小时,只会带来焦虑,焦虑又让你睡不着,恶性循环懂不懂?

误解二:昨晚没睡好,今晚必须早睡/白天补觉!

大错特错!这就好比肚子不饿硬塞食物,身体不需要你强行喂睡眠。强行提前上床,只会增加在床上清醒煎熬的时间,大脑反而会把床和清醒、焦虑更紧密地联系起来。白天补长觉?更糟糕,这会直接偷走你晚上的睡眠驱动力,让你晚上更没睡意。偶尔小憩20分钟可以,长时间补觉?那是给自己埋雷。

误解三:躺着闭眼也算休息!

嗯…我只能说,这想法有点天真。闭目养神固然比刷手机强一点,但它完全无法替代真正的睡眠带来的身体修复、记忆巩固、激素调节等深度生理过程。连续几晚这样假休息,你的身体会诚实地说不行。

误解四:睡不着就数羊/听音乐/看书…

这些方法偶尔有效,但如果变成了长期的、刻意的助眠行为,反而可能成为一种隐形的睡前仪式性焦虑。你会不自觉地想:哎呀,我得开始数羊了,不然肯定睡不着,无形中又给自己加压了。真正的放松应该是自然而然的,不是一项必须完成的任务。

最让人头疼的是那种对失眠的失眠,害怕今晚睡不着而焦虑,这种焦虑又让你真的睡不着了!大脑像个碎碎念的老妈子:完了完了,又三点了,明天咋办?肯定没精神,工作要出错,脸色难看死了…

这种灾难化的联想,这种对睡眠的过度监控(不停看表:天啊,又过去半小时了!),这种躺在床上拼命逼自己快睡快睡的努力,恰恰是让你清醒无比的绝佳配方!你越用力,它溜得越快。

所以,偶尔睡不着?放宽心,接纳它。这不是失眠,这是身体偶尔的小脾气。想想看,你这几天是不是太拼了?咖啡因是不是超量了?睡前手机是不是刷太久蓝光刺激大脑了?或者白天晒太阳不够,影响了褪黑素分泌?找找这些可能的诱因,试着调整一下,通常情况就能改善。

但如果你真的踩入了失眠症的泥潭,符合前面说的那三条硬指标,别硬扛,别自己瞎琢磨乱吃药。寻求专业帮助是明智且必要的!

找正规医院的睡眠科或者精神心理科,医生才能给你准确的评估。

专业治疗通常不是上来就开安眠药。靠谱的医生会更倾向于推荐认知行为疗法(CBT-I)。

这玩意儿听起来高大上,其实核心就是:

· 纠正你对睡眠的错误认知(比如那个该死的8小时执念);

· 调整不良的睡眠习惯(比如赖床补觉、在床上做无关的事);

· 学习放松技巧(不是数羊!是真正的身心放松术)。

当然,在必要且评估安全的情况下,医生可能会短期、按需使用一些助眠药物作为辅助。但你得明白,药只是拐杖,帮你渡过最艰难的几步,最终目标是扔掉拐杖自己走稳。长期依赖药物?那可能带来新的麻烦。

我认识位朋友,曾经被失眠折磨得形容枯槁。她最严重时,躺在床上觉得每一分钟都是酷刑,看着窗外天色泛白,那种绝望感几乎把她吞噬。她试过五花八门的保健品,甚至偷偷吃过家人的安眠药,效果越来越差,恐惧越来越深。

后来她狠下心去了医院睡眠科。医生没笑话她,也没立刻开药,而是详细问了她近几个月的生活细节、睡眠日记、白天的状态。她被诊断为慢性失眠,开始接受规范的CBT-I治疗。过程不轻松,初期甚至感觉更混乱,限制在床上时间时,她白天困得眼皮打架;调整认知时,要和那些顽固的我一定要睡足睡不着就完了的想法辩论,很耗神。

但神奇的是,当她不再把睡着当作一场必须赢的战斗,当她开始理解睡眠不能被强迫,只能被邀请,紧绷的弦反而慢慢松了。

睡眠这东西,就像一只任性的猫。你越追着它,喊着过来过来快睡我怀里,它越是傲娇地甩甩尾巴跑到柜子顶上看你笑话。

当你放弃追逐,不再把全部注意力神经兮兮地聚焦在它身上,转而专注于营造一个让它感到安全、舒适、放松的环境(规律作息、睡前放松、适宜的卧室环境、白天适度的活动消耗精力),放下必须立刻马上睡着的执念,这只猫反而可能在某个你意想不到的时刻,悄无声息地溜过来,温温热热地蜷在你身边。

所以啊,今晚又在凌晨三点清醒着?别慌。深呼吸一下。告诉自己:这很可能只是睡不着,不是世界末日,更不是定义你的失眠症。检查一下今天的生活痕迹,是不是喝了太多提神的玩意儿?白天是不是光坐着没动弹?睡前的脑子是不是被短视频塞得太满?做出点小调整,接纳今晚可能不够完美的睡眠。给它一点时间,也给自己一点空间。

真正长期挣扎在痛苦中?别犹豫,伸出手,寻求专业的灯塔指引方向。睡眠,最终会找到回家的路。

它认得你,只要你不再用力把它推得更远。