那段时间,朋友阿哲总会反复问我同一个问题:你说,等我35岁的时候,会不会突然就被公司优化了?现在人工智能这么厉害,我干的这个职位,到时候还有价值吗?

彼时他才刚过27岁生日,工作表现稳健,生活似乎铺展着明朗的图景。但他却整夜被十年后可能发生的失业阴影笼罩,焦灼不安,甚至影响当下的工作效率。他像被无形的枷锁困在了一个模糊而令人窒息的未来里,目光如同被无形的磁石牢牢吸附在时间轴的远方,却唯独忽略了脚下坚实土地如今所承载的真实分量。

这种对遥远事物的过度忧虑,如同无形的暗流,早已悄然潜入无数现代人的精神世界。职场新人刚入职就在惧怕十年后的35岁危机,仿佛一只无形的秒表已在心底启动倒计时;年轻伴侣尚未孕育生命,便在深夜辗转反侧,为未来孩子能否挤入顶尖学府而唇枪舌剑;更有创业者尚未签下第一份合同,已在恐惧十年后资本寒冬的严酷……

如此耗费心神于未至的风暴,结果往往是:预支了当下的平静与高效,却无法真正为未来筑起一道可靠的堤防。焦虑的电流日夜奔流,灼烧着当下宝贵的专注力与创造力。

我们为何如此轻易被遥远未来的幻影所捕获?从远古血脉看,人类的祖先在那片危机四伏的原始丛林里,必须提早嗅到风吹草动中的猛兽气息或预见食物的匮乏。这份对未来的警觉,像烙印一般刻进了我们的基因深处。然而,当生存的威胁不再是每日可见的獠牙与利爪,现代社会的所谓危机却反而更加抽象无边、难以捉摸,这份古老的本能便在信息泛滥的土壤中滋生蔓延成过度生长的荆棘。

真正的困境在于:我们头脑中关于未来的忧虑幻影,极少能如实地投射出那个终究会到来的现实。

曾经,一位前辈面临升职机会,本该欣喜,却陷入了近乎自我折磨的思考循环:要是坐上那个位置,年底业绩要是砸了,下面的人会怎么看我?高层会不会觉得看走了眼?他脑海中的失败场景千变万化,甚至想象出自己灰溜溜离职的窘迫画面,这些被反复咀嚼、精心编排的灾难剧情,最终几乎掏空了他的行动勇气。

可悲的是,当他最终在鼓励下决定接受挑战并全力以赴之后,年底业绩远超预期,那些曾让他夜不能寐的灾难,一个也没有发生。这为他揭示了一个真理:耗费在担忧上的巨额精神支出,其回报近乎为零,如同向虚空投掷金币。

如何挣脱这无谓的精神内耗?关键在于有意识地架设一道忧虑边界线,只允许自己去审视和处理那些当下或近期真正能够触及、能够施加切实影响的事务。

· 当下锚定法:

当那些沉重的、关于遥远未来的忧虑再次试图侵袭占据你的思绪时,用力将自己拉回当下此刻的真实。深呼吸,清晰感知一呼一吸之间空气的流动;仔细环顾四周,辨识出身边切实存在的三个具体物体,桌上水杯的温热、窗外梧桐叶的摇曳、指尖触碰键盘的微凉触感。这些细微的存在如同锚点,将你从忧虑的漩涡中坚定地拉回此时此地的岸上。

· 可控清单法:

拿出纸笔,将那些盘旋在脑海中的忧虑清晰罗列开来。随后,拿起一支冷静的笔,无情地划掉那些远超你能力范围、遥远得看不见轮廓的事项,例如全球经济格局的变迁或十年后某个新兴技术的颠覆。目光聚焦在清单上剩余的项目,然后问自己:今天,就今天,我能为其中哪一项做一点点微小的、哪怕只是向前挪动一小步的准备?这清单如同筛子,滤去无法承受的尘沙,只留下此刻你能握住的珍贵颗粒。

这并不是倡导我们闭上眼睛回避未来,而是理解到:任何人所能把握的未来,恰恰是由此时此地无数个坚实踏出的此刻所构建而成的。

我后来再见到阿哲时,他眼中的迷雾已开始消散。他戒掉了深夜刷职场焦虑贴的习惯,而是将精力聚焦于精进手头的项目,每月抽出时间参加行业交流,积累真正有价值的联系。当他专注于如何让手头的工作更扎实更出彩后,那种被未来吞噬的恐慌感逐渐退却了。

他告诉我:那些遥远的东西,想多了浑身发冷,但现在脚踏实地做事,心里反而很安稳,甚至能看到前面的路。他明白了安全感并非来自对未知的过度窥探,而是源于当下每一个行动的清晰脉络与可控节奏。

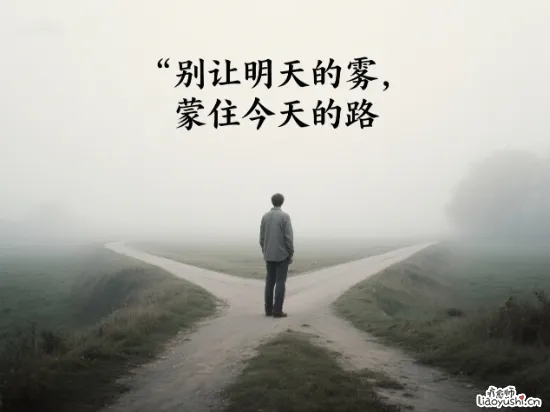

生活之路上,远方的迷雾总会存在,它的本质是茫茫未知。我们无法驱散它,却可以用行动点亮脚下的路。把过度耗费在虚渺未来的能量,重新灌注于清晰可见的当下。当下微小而确定的步伐,才是击溃遥远恐惧最可靠的铠甲。

与其虚耗心神于不可及的风暴轨迹,不如专注于加固眼前能把握的屋檐。每一个扎实的此刻,都在悄然重塑未来的轮廓。