昨天对着镜子看自己,看了很久。洗脸的时候,盯着镜子里那张脸,突然觉得有点陌生。你说奇怪不奇怪?天天见的人,反而像隔着一层雾。眉毛、眼睛、鼻子,都长在该长的位置,可组合起来,那个我是谁?好像是被一种习惯性的目光给过滤了,只剩下一些模糊的符号。

这让我想起那句话,那个关键词,你对自己认识的不够多,在于你离自己的距离太近。当时就觉得,这话怎么像根针,一下子就刺到某个地方了。太近了,是的,可能真的就是因为太近了。

想想也是,我们看别人,总是站在几步开外。他们的轮廓、表情、动作,甚至性格上的棱角,在我们眼里反而更清晰。可轮到看自己呢?鼻子都快贴到镜子上了,除了毛孔,还能看清什么?自我认知这回事,好像被我们理所当然地简化了,简化成一些标签,我是个急性子、我不太擅长社交、我挺有责任感的,这些标签贴上去,就仿佛完成了对自己的全部描绘。

可这些标签,真的就是我吗?还是说,它们只是被我们反复念叨后,硬生生给套上去的壳?那个真实的、复杂的、甚至有点矛盾的自己,反而被忽视了,被一种过近的审视距离给模糊掉了。

我们每天被一种巨大的惯性推着走。上班、下班、吃饭、刷手机、睡觉。日子像流水线上的产品,一个模子刻出来的。在这种高重复、快节奏的生活里,哪有多余的精力去停下来,好好看看自己心里到底在想些什么?那些微妙的感受、瞬间的念头、潜藏的渴望,往往还没来得及浮出水面,就被下一波需要应付的事情给压下去了。

自我觉察的窗口,似乎总被一种无形的力量强行关闭了。我们好像被设定好的程序,按部就班地运转着,至于运转的核心是什么,那个我的真实状态如何,反而成了最不需要被检查的部分。习惯,真是个强大的东西,它让人麻木,也让人离自己越来越远。

说到习惯,外卖软件真是把我摸透了。上周末晚上,明明不饿,手指却像被磁铁吸着,不由自主点开那个熟悉的黄色图标。等反应过来,炸鸡和可乐已经在路上了。这简直是被算法绑架了!更可怕的是,这种无意识的选择,在生活中比比皆是。我们做出决定,有多少是源于真正的自我意志?还是说,更多是习惯的产物、环境的压力、或者某种不被察觉的恐惧?这些无意识的选择,一层层叠加,最终塑造了我们当下的生活轨迹。而那个真正有觉知的我,在这个过程中,声音被压得很低很低。

还有啊,我们太习惯活在别人的评价里了。小时候是父母老师的期望,长大了是同事朋友的看法,甚至网络上陌生人的只言片语。别人说你应该这样、那样更好,我们就不自觉地被影响了。似乎别人的镜子,照出的影像比我们自己的更权威、更真实。久而久之,我们对自己的判断力,被严重削弱了。我们开始怀疑自己的感受,怀疑自己的选择,甚至怀疑自己存在的价值。那个内在的、本真的声音,被一种强大的外部噪音给淹没了。自我认知的根基,就这样被动摇了,被别人的目光和标准一点点侵蚀了。

亲密关系里,这个离自己太近反而看不清的现象,有时会被加倍放大。你越是在乎一个人,越容易把对方的情绪、反应,甚至仅仅是对方可能存在的想法,都当成自己世界的中心。对方的眉头一皱,你可能立刻反思自己哪里做错了;对方语气稍微有点冷淡,你可能马上陷入是不是不爱我了的恐慌。

在这种关系里,我们常常过度聚焦于对方的镜中影像,试图从中解读出关于自己的真相,而忘记了回头看看自己内心真实的感受和需求。那个独立的我的边界,反而在这种紧密的缠绕中变得模糊不清,被一种过度融合的渴望给消解了。

那么,怎么办?怎么才能把这个过近的距离拉开一点?我觉得,首先得停下来。不是那种物理上的停,而是心灵上的暂停键。在那些被习惯推着走的瞬间,在那些被情绪淹没的时刻,试着问自己一句:等等,我现在感觉怎么样?我真正想要的是什么?

哪怕只有几秒钟的停顿,也能像在浑浊的水里投下一颗石子,让泥沙沉淀一下,看清一点水底的状况。这种停顿,就是一种主动的抽离,一种把自己从过近的漩涡边缘拉回来的力量。自我觉察的微光,常常就在这刻意的停顿中悄然点亮。

换个角度看自己,也特别重要。写日记是个好办法。不是记流水账那种,而是诚实地写下自己的感受、困惑、甚至那些一闪而过的阴暗念头。当想法落在纸上,仿佛被赋予了一个独立的形体,不再只是脑子里混沌的一团。这时你再去看它,就像在观察一个稍微有点距离的客体。你会惊讶地发现:哦?我当时是这样想的? 或者 原来我这么在意这件事?

写作的过程,天然地创造了一个安全的审视空间。在这个空间里,那个我既是叙述者,又是被观察者,距离感自然就产生了。内心的褶皱,在文字的梳理下得以舒展,呈现出更清晰的脉络。

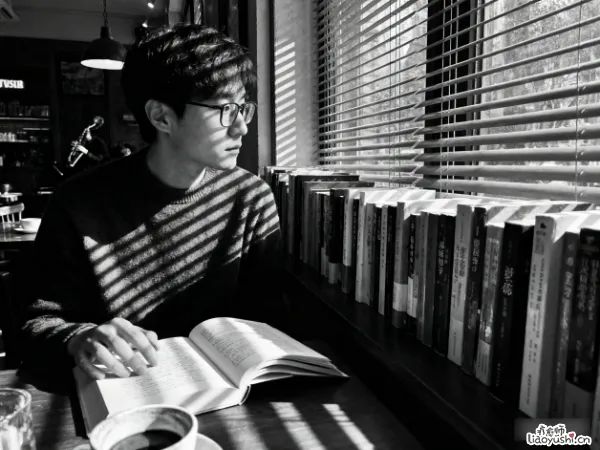

多听听不同的声音,但不是为了迎合,而是为了参照。和信任的朋友聊聊,坦诚地说说自己的困惑,听听他们的视角,当然,最终的决定权还在你自己手里。或者,读一些触动你的书,看看那些智者、那些经历过类似困境的人,他们是如何思考、如何选择的。这些外部的视角,就像一面面不同角度、不同曲率的镜子,它们反射回来的影像,或许扭曲,或许清晰,但总能给你提供一些你自己那面贴脸镜所无法捕捉的侧面。他人的智慧与经验,能成为我们打破认知壁垒的宝贵工具。

当灵魂的镜像被日常的尘埃遮蔽,后退一步才是最高明的擦拭。

那张我们自以为熟悉的脸,那个被标签定义、被习惯驱动、被他人目光扭曲的自己,或许只是一个模糊的倒影。真正的我,藏在喧嚣之外,静待一次勇敢的转身。

你准备好放下那面紧贴脸庞的镜子,看看更广阔的心灵风景了吗?