上周在咖啡厅,老友李薇搅着凉透的咖啡,声音轻得几乎散在空气里:老王最近回家越来越晚…我们好像住在同一个屋檐下的陌生人。

她抬眼时,我瞥见那层极力克制的泪光,像蒙了灰的玻璃。她不是唯一一个,婚姻这艘船,暗礁远比我们想象的多。

为什么曾经坚固的船舱,会悄然渗水?

李薇和王磊的故事,是千千万万婚姻的缩影。刚结婚那会儿,王磊恨不得每天粘着她;十年过去,事业爬坡、孩子升学、房贷压力…两人竟连好好说十分钟话都成了奢侈。咨询师朋友曾点破:很多婚姻的裂痕,始于我以为你知道。

我们总默认对方该懂自己的疲惫、委屈、被忽视的酸楚,却忘了语言才是连接彼此的桥。那些没说出口的我需要你,最终变成了冷暴力下的冰墙。

张婷和丈夫的战场在孩子的书桌前。一道三年级的数学题,能引爆整晚的争吵。他嫌我太焦虑,我觉得他太放任!

育儿理念的南辕北辙,让曾经的甜蜜爱人成了彼此眼中不合格的家长。婚姻从来不是两个人的事,它裹挟着原生家庭的烙印、社会时钟的催促。

当应该怎样的想象撞上实际如何的琐碎,幻灭感足以撕裂亲密。

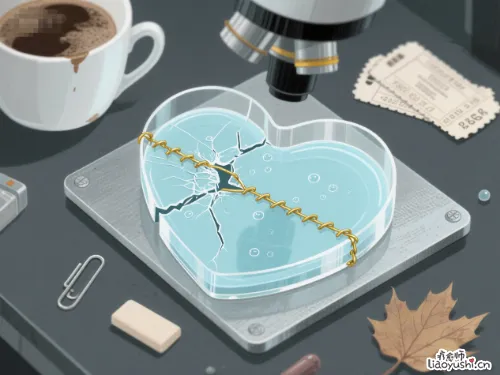

更现实的冰霜,是钱。陈露和先生收入不低,但婆婆病倒后每月五位数的医药费,像黑洞吞噬着积蓄。深夜账本前的沉默,比争吵更锋利。经济压力像钝刀子割肉,一点点磨掉体面与温情。婚姻有时像一场残酷的负重跑,当担子超载,再深的情分也容易步履蹒跚。

当裂缝已成峡谷,是否只剩坠落?

李薇曾绝望地问我:是不是只有离婚一条路?

我握紧她的手,不,裂痕不是终点,它是关系的十字路口。

王磊和李薇最终选择了婚姻咨询。第一次走进咨询室,两人还像斗鸡般僵持。但专业的引导让他们第一次听见对方语言下的潜台词:李薇的抱怨背后是渴望陪伴;王磊的沉默里藏着对失业的恐慌。当情绪被安全地命名,指责开始让位于理解。

他们学着建立十分钟约会机制:每天睡前,放下手机,只聊感受,不解决问题。这微小的仪式,竟让死水起了微澜。

陈露和先生则在深渊边缘触底反弹。婆婆病情稳定后,两人终于坐下来清算财务烂账。他们砍掉非必要开支,陈露甚至重拾兼职设计。最关键的转变,是达成了共渡难关的共识,不再互相指责拖累。

当经济压力从你的错变成我们的坎,关系反而在对抗中生出新的韧性。

当然,也有人最终选择分道扬镳。我的同事琳姐和前夫,在无数次撕扯后终于承认彼此对未来的期待已截然不同。他们没有上演狗血闹剧,而是找了专业调解,理性分割财产,约定共同育儿细则。如今孩子生日,两人仍能同桌吃饭。结束关系可以,但不必毁灭彼此。

琳姐说这话时,眼神疲惫却平静。成熟的分手,也是对过往情分最后的尊重。

裂痕深处,藏着关系的真义

婚姻的真相或许在于,它不是一次建成的堡垒,而是不断修补的航船。

李薇和王磊的咨询仍在继续,冲突时有发生,但李薇学会了直接说:你加班到十点,我很想你,也很失落。

王磊则不再沉默逃避:项目压力大,我怕让你失望。

坦诚的脆弱,竟成了最坚固的连接。

张婷和丈夫不再执着于谁对谁错。他们划分育儿责任区:丈夫负责体育和户外,张婷主抓课业。周末则留出妈妈/爸爸独处日,各自喘息。矛盾还在,但已不再是死结。婚姻中的差异永远存在,智慧在于找到让差异共存的弹性。

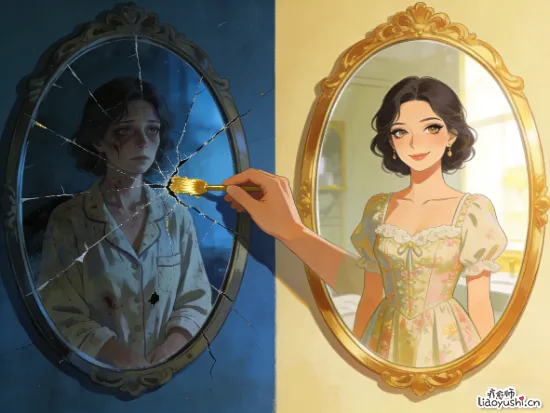

咨询室的数据很清醒:主动寻求专业帮助的伴侣,修复关系的成功率远高于自行挣扎的夫妻。这就像骨折后打石膏,承认需要外力支撑,是愈合的第一步。

婚姻中的裂痕从来不是灾难。灾难是视而不见,任其溃烂;或是仓皇逃离,拒绝面对。那些让我们深夜无眠的争吵、委屈、疏离,都是未被听见的求救信号。

真正坚固的婚姻,不是从未出现裂痕的童话。而是当船身出现渗水,你能分辨这究竟是即将沉没的警报,还是提醒你加固船舱的契机。裂痕本身不是问题,如何回应裂痕,才决定了关系的航向。

那些愿意在残破处重建的人,终将发现,婚姻最深的意义,或许不在于永恒的完美无缺,而在于两个灵魂敢于在不完美中一次次辨认彼此、靠近彼此。当旧脚本失效,正是书写新故事的可能。

没有永远坚固的婚姻,只有不断重建的关系。下一次暗流涌动时,愿你拥有倾听求救信号的勇气,与温柔修补裂痕的智慧。