朋友凌晨又发来长语音,带着哭腔说男友三天没主动问她吃饭了。他是不是根本不在乎我?这句质问像根生锈的针,扎进我半睡半醒的神经里。突然想起海灵格那句话,要求别人不断关心自己,这是一个孩子的要求。

我们总以为亲密关系里的渴求是爱的证明,可海灵格直接把真相掀翻了。他在书里写,成年人若执着于被时刻关注,本质是母婴关系的重演。婴儿需要母亲全神贯注的凝视才能确认存在,但若三十岁还在寻找这种注视,灵魂就卡在了某个断裂的台阶上。

海灵格年轻时在非洲祖鲁族生活了二十年,后来才成为心理治疗师。他观察到许多人的痛苦都源于家族系统的失序,尤其是对母亲连接的匮乏。他在《成功的人生》里反复提到:接受母亲是生命流动的基础。中断朝向母亲移动的人,会陷入莫名的空虚。这种空虚常常被包装成爱情中的索取,要信息秒回,要行程报备,要证明我最重要。

可真相呢?真相是当我们把自我价值栓在别人的关心里,就像把房子盖在别人的地基上。去年有个案例特别刺痛我:42岁的女性因后脑疼痛二十年求助家排治疗,家排师让她对代表母亲的人偶忏悔。她机械重复着我看见你的苦难,右手在胸口画圈,仿佛进行某种赎罪仪式。海灵格学派认为身体疼痛常是心理缺口的警报,但那个警报的源头,或许只是童年的自己始终没等到妈妈的一个回眸。

系统排列工作坊里常出现荒诞又心酸的场景。有人代表丈夫突然腿软跪下,有人扮演妻子对着空气嘶吼。参与者说现场有种奇异的集体催眠感,你不自觉顺着氛围走。有个叫小白的姑娘被亲戚逼着磕头认错,因为家排师诊断她未婚源于对父亲不敬。她边磕边想:我明明连爷爷的面都没见过,凭什么要我忏悔?

这种强制和解像在溃烂的伤口贴创可贴,可海灵格真正强调的是秩序重建。

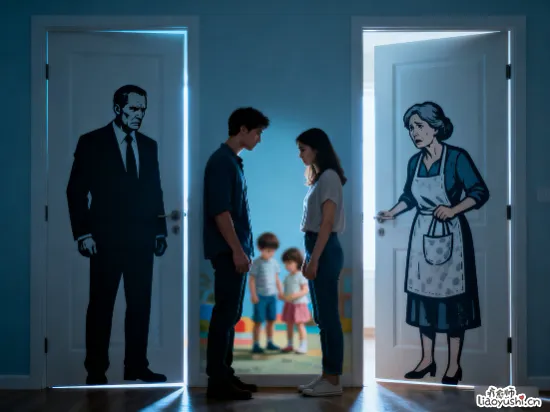

家庭系统排列的核心法则其实相当朴素:夫妻关系必须优于亲子关系。父母若把能量全倾注给孩子,等于让孩子僭越了伴侣的位置。孩子要么背负过重期待(成为妈妈的小丈夫),要么因愧疚引发自我攻击。那些在恋爱中不断追问你为什么不关心我的人,或许早在童年就被迫承担了情感补给员的角色。

我突然想起邻居家的钢琴声。每到黄昏就叮咚响,弹得断断续续的…

海灵格说得更锋利:过度付出会谋杀关系。当伴侣一方持续给予而另一方无力偿还,承受恩惠的人反而想逃离。就像总要求被关心的人,其实在把对方拖进情感高利贷的陷阱,给的越多,欠的债越还不清,最后连爱本身都成了刑具。早年在日本工作坊,他为恐惧回家的女孩排列十三代祖先,最终指向一场谋杀案的阴影。我们当下的执念里,藏着多少未被看见的家族剧本?

如何挣脱这种循环?海灵格给的解药简单到近乎残酷:归位。承认父母给予的生命本身已是完整礼物,停止索要额外的补偿;把自己从孩子的心理位置挪回成人坐标。这不是冷漠,而是清醒的边界,就像他说的:亲密关系需要两个成年人手牵手走进彼此的世界,而不是一个人拖着另一个蹒跚爬行。

有个细节很打动我。海灵格91岁来中国做工作坊时,坚持自己走下汽车。老人布满斑点的扶着车门,脊背弓得像承受过万吨海浪,眼神却像少年般清亮。或许真正的成长与年龄无关,而是某天我们突然能对镜子里那个哭闹的孩子说:我看见你的害怕了…但现在,把人生的方向盘还给成年的我。

窗台上那盆薄荷居然冒新芽了,上周还以为它枯死了呢。

仍然渴望被爱很正常,可健康的爱像呼吸,需要呼和吸的平衡。最近读到他对亲密关系的诗化解读:爱应如云朵降雨,并非因为匮乏,而是因饱含水分必须分享。

成年人的爱本该如此:我拥有丰盈,故赠予你;而非我内心空洞,故向你掠夺。

那个总检查手机是否收到消息的自己,或许需要一次温柔的叛逃:叛逃出被关心才值得存在的婴儿牢笼。当你能拍着自己肩膀说我在乎你时,别人的爱才会成为锦上添花,而非雪中救命的火柴。