他三天没回消息了。 手机屏幕像个黑洞,吸走了我发出去的所有字,那些小心翼翼的问句,假装轻松的玩笑,最后一条是你是不是出事了?,带着颤音。我知道他看见了,微信的已读戳在那儿,像块冰。

真奇怪啊,人怎么能一边活着刷朋友圈,一边对另一个活人彻底沉默?手指悬在键盘上,打几个字又删掉,怕自己显得太急,怕他嫌我烦。冰箱里剩的半块蛋糕都馊了,那是他生日我特意……算了。

心理学管这叫情感忽视,听着挺学术是吧?说白了就是钝刀子割肉。

你发疯似的反省:我是话说重了?工作太忙忽略他了?甚至开始回忆上周三晚饭是不是少放了一勺盐。他们管这叫冷暴力,一种精神虐待。

不主动找你,不拒绝你讨好,更不回应你的情绪,三不战术成了某些人手里的遥控器,一按键就把你调成静音模式。

有个调查挺扎心的,说现在69%的人根本搞不清自己算不算在恋爱中,73%的女生说从没真正约会过。

啥意思?就是满世界飘着那种不主动不负责不拒绝的幽灵关系。两个人躺一张床上,中间能塞进一整个太平洋。

你想谈谈?

对方眼皮都不抬:又怎么了?

你像在水泥地上种花,根越扎,心越疼。

可人不能总在水泥地上种花啊。

去年最冷的那天,我裹着毯子盯天花板,突然想通了件事,他冷,不是因为我温度不够。

我得先把自己从受害者泥坑里拔出来。第一步?把他当镜子用。你不是擅长沉默吗?行,我也闭麦。

停了每天准点的天气预报,取消他爱吃的餐厅预订,周末约闺蜜爬西山拍红叶。头三天像戒瘾,手机攥出汗。第四天,他发了张夕阳照给我。好看,我说。隔两小时才回。

你们知道有人嫌上班太闲把公司告了吗?

巴黎有个哥们,说工作无聊到让他抑郁,法庭判公司赔他36万!原来冷暴力连职场都不放过……所以啊,被冻伤的何止爱情。

但光以冷制冷不够,那是战术不是出路。关键得砌墙,不是围住别人,是护住自己。

心理学家说这叫边界感:在尊重别人和保全自我之间走钢丝。

我后来给他发了段话,像签合同似的清晰:你忙我理解,但三天失联让我觉得被丢弃。以后超过24小时不回急事,我会直接打电话。如果连电话都不接……

我没写后半句,但他懂了。没底线的包容是邀请别人践踏你。

偶尔我也会心软。他生日那晚带着蛋糕来道歉,说加班到昏头。我看着他发红的眼眶差点投降……但冰箱馊蛋糕的味道突然蹿进鼻子。

蛋糕我收,话要说清,我切蛋糕的手很稳,你消失的日子,我给自己报了烘焙课。你看,奶油裱花比哭好看吧?

真正的和解不是他施舍温度,而是你长出属于自己的棉袄。

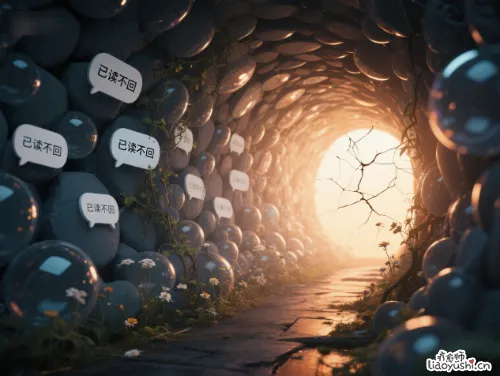

现在?他依然不是秒回先生。但超过约定时间,电话会响。我手机屏保换成了隧道图,就是开头说的那条。幽暗的聊天气泡垒成墙壁,但裂缝里有光钻进来,光是你自己点的,墙是你自己凿穿的。

对了,上周我裱了朵玫瑰在他咖啡杯里,他举着杯子拍了十张照片。原来春天不是等来的,是你从冻土里一只手一只手刨出来的。

冷暴力像一场大雾,逼你交出方向。 别交。你攥紧的拳头里,有指南针。

后记冷知识:

心理学发现,长期忍受冷暴力的人大脑杏仁核(情绪警报器)会持续充血,生理伤害不亚于肢体暴力。

所以,你心慌手抖不是太作,是身体在喊救命,该听它的。