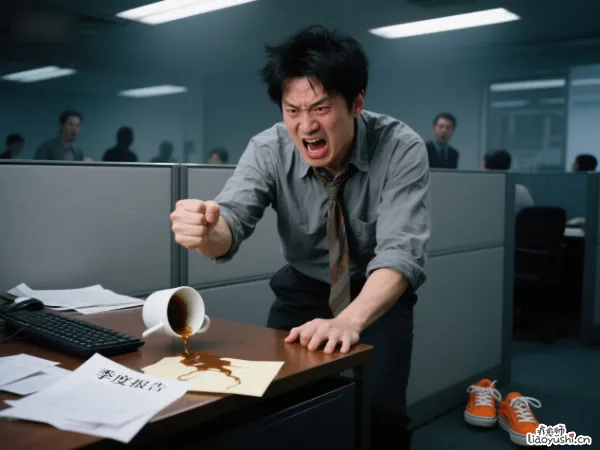

公司的小张,曾经是我们部门最活跃的人。创意会上他思路如泉涌,加班到深夜依旧神采奕奕,仿佛体内装着永动机。可不知从哪一天起,他消失了。没人知道他把自己关在昏暗的出租屋里,窗帘紧闭,手机静默。那些曾经让他亢奋的点子,如今像沉重的铅块压在胸口,连起床洗澡都成了翻不过去的大山。几周后,他带着深深的疲惫和一种近乎虚空的平静回到工位,眼底残留着风暴过后的狼藉。直到他艰难地向信任的同事坦白,我们才知道,这种在巅峰与深渊之间反复跌宕的痛苦,叫做双相情感障碍。

很多像小张这样的患者和家人,内心都曾深深叩问:双相情感障碍可以彻底治好吗?

答案,像这疾病本身一样复杂而真实,它无法像切除阑尾那样被彻底除根,无法保证永不复发。但必须强调,这绝不等于绝望。现代医学早已证明,双相情感障碍完全可以被有效管理、稳定控制,让患者重获有价值、有质量的生活。所谓治愈,是学会与它共处,将它驯服,而非奢望它彻底消失。

我见过太多人,包括小张,听到无法根治时,眼中瞬间失去光亮。这种失落感如此真实,源于我们对痊愈的朴素渴望,彻底摆脱痛苦,不再复发,痛苦,不再复发,仿佛疾病从未存在过。然而,双相情感障碍的根源,深深植根于大脑复杂的神经生物学机制,涉及神经递质系统的异常、神经可塑性的改变,甚至遗传的脆弱性。

这不像普通感冒,病毒清除就万事大吉。它是一种慢性的、周期性的脑部疾病状态,我们目前的技术手段,无法一劳永逸地重置这些深层的生物性基础。追求一个不切实际的彻底断根目标,往往带来更大的挫败,反而阻碍了真正有效的康复。

承认无法断根,不是放弃,而是走向真正康复的起点。真正的希望在于,它可以被长期、有效地控制和管理。

这需要一套坚实、稳定的治疗三脚架。

第一根支柱是药物。

它是稳定生理基础的关键武器。心境稳定剂(如锂盐、丙戊酸盐、拉莫三嗪)是基石,它们直接作用于大脑,平息躁狂的野火,也能在低谷时提供支撑;抗精神病药物常用于急性期控制躁狂或严重抑郁;抗抑郁药的使用则需极其谨慎,避免诱发躁狂发作。找到那个刚刚好的药物组合,剂量不多不少,副作用最小而疗效最佳,如同精密调音。这个过程需要耐心,需要医患之间最紧密的信任和沟通。小张花了近半年时间,在医生的细致调整下,才找到属于他的黄金组合,情绪的风暴逐渐平息为可控的涟漪。

第二根支柱是心理治疗。

它赋予患者理解和管理疾病的内在力量。认知行为疗法帮助患者识别并修正那些在躁狂期或抑郁期出现的、扭曲的自动化思维模式。人际与社会节律治疗则专注于稳定日常生活的节奏,规律的睡眠、饮食、活动时间表,对维持情绪稳定至关重要。心理教育更是不可或缺,让患者透彻理解自己的疾病规律、预警信号、应对策略,从被动承受者转变为有策略的主动管理者。

小张在心理治疗中学会了识别自己躁狂初期的蛛丝马迹:连续几晚只需要睡三四个小时却精力爆棚,购物车里突然堆满不必要的高价商品。一旦觉察,他便知道要立刻联系医生调整药物,并强制自己休息,将小火星扼杀在燎原前。

第三根支柱是生活方式的基石。

这是药物和心理治疗发挥最大效能的土壤。规律到近乎刻板的作息,尤其是确保充足且时间固定的睡眠,是双相患者情绪稳定的命脉。酗酒和滥用药物(包括某些兴奋剂)是绝对的禁忌,它们会疯狂搅乱大脑化学平衡,大幅增加复发风险。规律、适度的体育锻炼是天然的情绪稳定剂。

建立并维护一个理解、支持的人际网络,在风暴来袭时提供缓冲和安全网。小张现在晚上十点半准时放下手机,即使周末也严格维持作息。他戒掉了熬夜刷剧的习惯,加入了健步走小组。当压力袭来时,他会主动联系朋友倾诉,而不是独自硬扛。

双相情感障碍的控制,是一场贯穿人生的马拉松。即使状态稳定多年,一丝松懈也可能导致反复。定期复诊、遵医嘱服药、持续关注自身状态、保持健康生活方式,这些是终身不能放下的盔甲。复发并非失败,而是疾病本身的特点之一。关键在于尽早识别复发的早期信号(如睡眠模式突然改变、精力异常旺盛或持续低落),并立即启动应急方案(如联系医生调整治疗),往往能迅速将苗头扑灭,避免滑向更严重的发作。

小张现在依然在职场打拼,依然会有压力,会有情绪起伏。但不同以往的是,他理解了自身情绪的节律,掌握了控制它的工具。他不再恐惧下一次风暴何时到来,因为他知道风暴虽可能再来,但他已建造了坚固的避风港,手中握着导航的罗盘。他无法根除双相情感障碍,就像无法根除自己的基因构成。但他成功地将它从一个摧毁生活的暴君,驯化成了一个需要定期关注、但不再主宰命运的特殊房客。

也许,我们该重新定义治愈。对双相情感障碍而言,最高级的治愈不是让疾病消失无踪,而是患者拥有了与之共处、不让它夺走生活主权的能力。当情绪的惊涛骇浪被转化为可控的潮汐,当患者能在生活的每一个季节里,无论晴雨,都能找到属于自己的节奏和意义,这就是现代医学所能带来的最真实的胜利。

无法根除,但可掌控;无法抹去,但可驯服。这不是一种妥协,而是在认清疾病本质后,一种更加坚韧、更富智慧的胜利。