上周有个老患者来找我复诊,进门就瘫在椅子上叹气:医生,我这病真是基因害的吗?我妈没这病,我爸也没有,怎么就我这么倒霉?

这话我听了太多次了。几乎每个双相患者确诊后都会反复追问为什么是我,有人自责童年阴影,有人怨家族遗传,还有人干脆归咎于性格脆弱。

今天我得认真和你们聊聊这件事,就在过去两年,科学家对双相病因的理解发生了翻天覆地的变化,而答案远比基因决定论复杂得多。

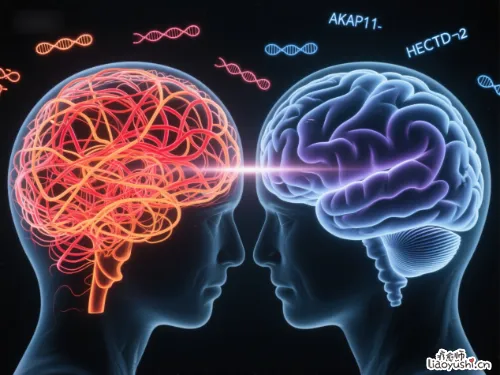

先说最重要的发现吧。去年国际联合团队分析了全球15万人的基因数据,一口气揪出298个和双相有关的基因位点。其中两个基因最惹眼,AKAP11和HECTD2。这俩名字听着拗口,但干的活很关键:一个管脑细胞信号传递的锚点定位,另一个负责清理废蛋白。更惊人的是,携带这两个基因罕见突变的人,患病风险比普通人高3到50倍。

但基因真是全部真相吗?绝对不。研究同时发现,遗传风险高的人未必发病。比如双相I型的遗传率约21%,II型却只有11%。

这说明什么?基因只是埋了火药桶,真正点燃它的引信是环境。

我接触过一对双胞胎姐妹,两人基因相似度99%,姐姐确诊双相十年,妹妹却始终情绪稳定。回溯生活史才明白端倪,姐姐高三时遭遇校园霸凌,接着父母离婚,多重打击下首次躁狂发作;妹妹则因转学躲过了风暴中心。这种基因-环境的致命纠缠,在神经生物学上也得到印证。当人长期承受高压,大脑边缘系统(尤其是杏仁核和海马体)会发生实质损伤,表现为海马体体积缩小,前额叶皮层变薄。而这些区域正是调节情绪的总闸门。

还有个颠覆认知的发现:双相本质是场脑内炎症。当你陷入抑郁或躁狂时,脑内免疫细胞其实在疯狂释放炎性因子。德国团队发现,患者发作期的白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子(TNF-α)浓度能飙到常人3倍。更麻烦的是,这种炎症会破坏神经细胞间的对话方式,你们熟悉的血清素、多巴胺传递因此乱套。

这也解释了为什么很多患者抱怨吃药后情绪平复了,却感觉脑子像被掏空,因为药物只管灭火,没修复烧坏的通信线路。

最让我感慨的是双相亚型的本质差异。以前医生按症状轻重分为I型(躁狂重)和II型(轻躁狂+重抑郁),现在基因证据彻底坐实了它们是两种病!I型和精神分裂的基因重合度高达95%,患者常伴随幻听、妄想;II型则和重度抑郁共享88%的遗传基础,自杀倾向更显著。有个年轻患者就是典型II型,她苦笑说:别人躁狂是精力爆炸,我充其量算情绪诈尸,亢奋两天就掉进黑窟窿里。

那么突破到底带来什么希望?三件事值得你们关注。

第一是诊断更精准。

传统方式靠问诊观察,误诊率超40%,尤其常把双相抑郁误判为单相抑郁。现在通过皮质醇检测+脑电波特征(比如P300波幅显著降低、潜伏期延迟),准确率已提至70%。

第二是用药更对症。

锂盐对双相抑郁有效率虽然达79%,但近三成人完全无效。新发现的AKAP11基因恰好作用于锂盐的靶点GSK3β,未来做个基因检测就能预判药效。

第三是疗法更多元。

神经调控技术如经颅磁刺激(rTMS)对抑郁相效果显著,尤其刺激右侧前额叶能快速缓解自杀念头。有个患者在我这儿做rTMS时形容:像有只温暖的手把淤堵的情绪淤泥慢慢揉开了。

最后说个真实故事。有位患者在确诊后钻研了大量论文,某天突然释然:原来我大脑只是出厂设置太敏感,就像带玻璃胃的人不能乱吃麻辣烫。

她现在学会用软件监测睡眠节律(昼夜紊乱是重要诱因),压力大时主动做正念训练降低炎症指标。

今年复诊时她笑着说:终于不用和为什么得病较劲了,只管和它共存。

科学的意义正在于此,病因真相不会消除疾病,但能卸下患者的罪疚枷锁。当你知道战场在何处,才能学会如何与自己并肩作战。