我表弟小杰确诊自闭症那年,我姑妈整宿整宿睡不着。她翻遍了网络,盯着电脑屏幕时眼神直勾勾的,嘴里反复念叨的就一句话:孩子大了会好的,对吧?

十年后的今天,小杰已经是个22岁的小伙子了。他依然不太看人眼睛,依然会为超市里突然更换的灯光焦躁不安。我姑妈却很少再提治愈两个字,她学会了在超市人少时陪他去,学会了用手机备忘录帮小杰记录复杂的社交规则。

这可能是很多家庭走过的路:从对治愈的执着追问,到学会与一种不同的神经存在方式共生共存。

成年自闭症,不是儿童自闭症的简单延续。

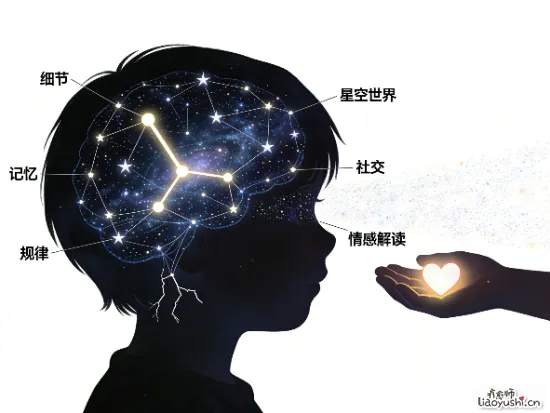

它更像是生命河流进入新河床,那些幼年时期就存在的核心差异,比如社交互动的困难、刻板的行为模式、感官敏感等,会随着人生阶段转变而呈现出新的挑战。一个孩子可能因无法参与集体游戏被孤立,一个成年人则可能在面试中因无法理解潜台词而屡屡碰壁。当长大就好了的期待落空,许多家庭会陷入更深的迷茫:这条路究竟通向哪里?

现实是残酷的:无论医学界还是神经科学领域,目前都没有任何方法能消除成年自闭症。美国自闭症协会(Autism Society of America)明确指出,自闭症谱系障碍是一种终生的神经发育差异。它不是像感冒一样能被治好的疾病状态。

当你看到网上那些宣称根治自闭症的疗法或药物广告时,请务必保持警惕。这些说法不仅缺乏科学依据,更可能让家庭陷入巨大的经济和情感消耗,甚至耽误了真正有效的支持介入。成年人的大脑神经连接模式早已稳定成型,重塑基础神经通路的可能性微乎其微。

但这绝不意味着成长停滞或人生黯淡。无法治愈不等于无法改变,更不等于无法拥有充实人生。

真正的转机,在于从治愈的执念转向支持与赋能。

我认识一位叫老杨的工程师,35岁确诊自闭症。职场社交曾是他最大的噩梦。一次关键会议,主管随口说这个方案再斟酌一下,他当真花了整晚反复修改,完全没意识到这是委婉的否定。崩溃边缘,他接触到一位擅长成年谱系支持的职业教练。教练没有试图改变他的神经特质,而是和他一起建立了职场社交解码手册:记录会议常用潜台词、学习识别同事表情的微课程、甚至设计了当他感到超载时的安全词退出机制。如今他仍在原岗位,依然不太热衷办公室闲聊,但工作能力得到了充分认可。

老杨的故事印证了科学界反复强调的核心:对成年自闭症人士最有效的,永远是高度个性化的支持策略。

这包括:

1、认知行为疗法(CBT):

尤其适合处理因社交挫折引发的焦虑、抑郁,以及识别和调整不合理的思维模式(比如我永远搞不懂别人的绝对化想法)。

2、职业重建与支持性就业:

围绕个人优势(如对细节的专注力、程序化思维)匹配工作环境,提供职场社交辅导和工作流程结构化支持,远比强迫适应主流环境有效。

3、社交技能训练:

注意,这不是把人变圆滑,而是提供具体的、可操作的社交工具包,比如如何开启对话、如何理解非字面语言、如何设定社交边界。方法要实用,避免空泛理论。

4、感官环境管理:

成年人的感官敏感依然存在。主动创造或寻找感官友好的环境(如使用降噪耳机、调整办公室灯光)、学习识别和应对感官超载的策略至关重要。

5、生活技能与独立支持:

从财务管理、就医预约到独立出行,这些技能的建立直接关系到生活质量和自主权。支持应循序渐进,尊重个体节奏。

6、社区连接:

找到理解、接纳的社群(线上或线下),与有相似经历的人交流,能极大减少孤独感和异类感。

更重要的是,真正的改变往往始于环境的调整,而非个体的矫正。

当社会减少对典型社交方式的单一推崇,当工作场所能包容不同的沟通节奏,当公共空间能考虑感官敏感者的需求,这些环境的无障碍化,才是成年自闭症人士真正能舒展成长的土壤。

小杰现在在社区图书馆做书籍整理员。那份需要细致分类、环境安静的工作,简直是他的舒适区。下班后,他喜欢在固定的时间用固定的方式拼复杂的模型。姑妈不再焦虑他为什么不像别人家孩子,她更常聊的是他最近又发现了图书馆里哪个分类的小错误,或者他拼的新模型有多精巧。

回望当初那个让无数家庭辗转难眠的问题,成年自闭症可以治愈吗?

答案虽然是否定的,但生命早已给出了更丰富的解答:在理解与尊重的基石上,在持续且恰当的支持中,成长之花依然可以找到属于自己的缝隙,坚韧绽放。

终点不是治愈,而是拥有属于自己的人生。成年自闭症人士的旅程,是关于寻找最契合自己的生存策略,是在一个尚未完全理解他们的世界里,为自己开辟一条可行的道路。这条路上需要的不是奇迹疗法,而是持续的理解、具体的支持,以及社会愿意拓宽对正常定义的包容心,当环境足够友好,每一种神经存在方式都能找到属于自己的成长坐标。