厨房里传来瓷碗碎裂的刺耳声响,紧接着是孩子压抑的抽泣。母亲疲惫的声音划破寂静:这么点事都做不好,你还能有什么用?那个蹲在地上捡碎片的十岁身影,从此把我什么都做不好刻进了骨骼里,而端着咖啡刷手机的母亲,可能永远不知道这句话的重量。

心理学家阿尔弗雷德·阿德勒的洞察穿透百年时光:幸运的人用童年治愈一生,不幸的人用一生治愈童年。母亲作为孩子最初的情感镜像,其言行模式犹如隐形的刻刀,在稚嫩的心灵上雕刻出贯穿一生的性格脉络。

情绪过山车:孩子成为母亲的心晴雨表

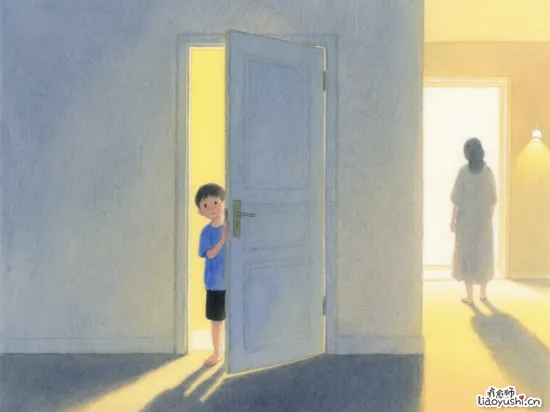

李颖总在深夜接到闺蜜的崩溃来电:他又考了七十分!我砸了他所有的玩具!而次日朋友圈却晒着母慈子孝的烘焙照片。她的儿子开始习惯在房间门缝观察母亲的表情才决定是否去客厅,这成为他应对世界的第一个生存策略。

情绪不稳定的母亲制造着最窒息的成长生态。哈佛儿童发展中心追踪研究发现:母亲长期情绪波动会使孩子脑部杏仁核活跃度异常增高,导致成年后出现两种极端,要么过度敏感察言观色,要么彻底麻木隔绝情感。

那个永远在猜测妈妈今天是什么天气的孩子,把灵魂切成碎片存放进不同的情绪抽屉。

密不透风的爱:以保护为名的精神绞杀

别碰剪刀!

离野猫远点!

同学约你?妈妈陪你去!

这些叮咛编织成温柔的牢笼。心理咨询室里的26岁来访者小芸,至今不敢独自乘坐地铁:每次做决定时,耳边就响起妈妈说的你会搞砸的。

过度保护的母爱如同甜蜜的毒药。发展心理学揭示:0-6岁是自主意识萌芽的黄金期,当母亲持续替代孩子解决所有困难,实质是在发出残酷的暗示:你没有能力应对这个世界。

那些被剪断翅膀的孩子,终其一生在寻找飞翔的勇气。

永不满足的期待:优秀是悬在头顶的达摩克利斯之剑

钢琴考过八级?为什么不是演奏级?月考班级前三?年级前十一呢?这类母亲把爱量化成成绩单上的数字,她们的赞美永远带着但是的尾巴。

北京大学教育报告显示:长期承受过高期待的孩子,抑郁症检出率是普通学生的3.2倍。更可怕的是,他们往往成为完美的空心人,某省高考状元在深夜心理咨询热线里痛哭:我进了名校却找不到自己,好像活着就是为了让妈妈炫耀。

当爱变成交易所里的筹码,孩子的心便成了抵押品。

情感荒漠:比打骂更冷的是无视

妈妈你看我的画!

嗯。眼睛仍粘在手机屏幕。

我运动会得了金牌!

放桌上吧。

这是另一种暴力,情感忽视。

纽约大学神经科学实验揭露残酷真相:当孩子展示成就遭遇冷漠回应时,其脑部奖赏回路的激活程度低于挨骂时。那些独自在客厅搭积木的幼童,那些举着奖状却无人开门的少年,最终学会把渴望封进冰层。

成年后他们或许事业辉煌,却总在亲密关系门前徘徊,因为早年被烙下的认知深入骨髓:我不值得被关注。

破茧之路:照亮亲子关系的幽暗地带

改变从觉知开始。当5岁女儿在商场哭闹时,陈婷没有像往常那样怒吼。她蹲下来握住那双小手:妈妈知道你很难过,但公共场合需要安静,这个瞬间打破了三代人的教养魔咒。

重建关系的三个火种:

1、每日十分钟的纯粹在场:放下手机凝视孩子眼睛,用嗯后来呢承接他们的分享。

2、建立情绪预警机制:感到怒火上涌时默念暂停三秒,卫生间成了最佳冷静空间。

3、坦然展示脆弱:妈妈今天工作不顺有点烦,不是你的错比强颜欢笑更温暖。

儿童心理专家李玫瑾的观察点亮希望:孩子对母亲的宽容远超想象。当你为错误道歉时,他们眼中闪烁的是理解的光。

窗台上,那个曾被责骂打翻牛奶的女孩如今18岁。她把录取通知书轻放在母亲膝头:谢谢您当年忍住没说笨手笨脚,让我敢继续尝试。夕阳把相拥的身影拉得很长,碎裂的往事在光里浮沉。

教养的奇迹不在于塑造完美,而在于伤痕累累时依然选择温柔。当母亲有勇气直面自己的阴影,孩子便获得了穿透黑暗的眼睛,那里面映照出的世界,终将成为他们灵魂的故乡。