张伟和王丽是一对普通夫妻,结婚十年,有个八岁的儿子小明。从前,每到周末,他们家的餐桌总是欢声笑语,张伟讲工作趣事,王丽分享小区八卦,小明叽叽喳喳说学校新游戏。可这两年,一切都变了。张伟升职后压力大,回家就瘫沙发刷手机;王丽抱怨他不帮忙家务,两人动不动就为小事吵起来,小明吓得躲房间不出来。

有一次,小明学校要开家长会,两人又争谁去参加,张伟说忙项目走不开,王丽吼他就你工作重要,小明在旁边哭了。

这场景不是特例。周围邻居家也这样,亲戚聚会时大家聊起来,家家都藏着点火药味儿:老人养老问题、夫妻冷战、孩子叛逆……

家本该是避风港,却渐渐成了战场。

日子长了,张伟和王丽知道这样下去不行。吵架伤了感情,小明成绩直线下滑,老师说他总在课堂上走神。王丽在网上搜解决办法,偶然看到一个词:什么是家庭治疗师?

这是个专业人士,专门帮家庭化解矛盾,不是单打独斗地看心理医生,而是全家人一起坐下来聊。

他们半信半疑,约了个咨询。

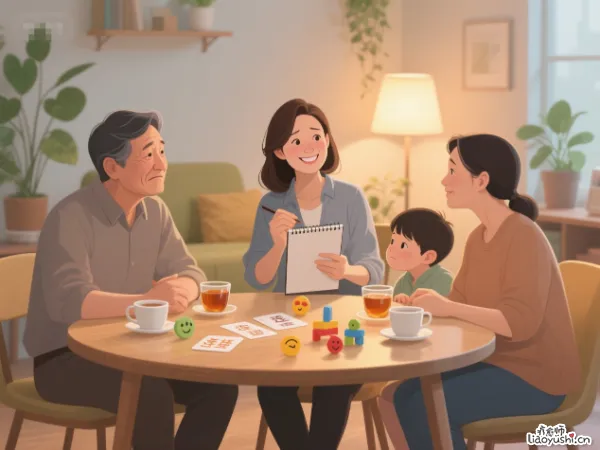

第一次去时,气氛尴尬极了。治疗师姓李,是个中年女人,笑容温和,没穿白大褂,而是像朋友一样招呼他们坐到圆桌旁。她先让每人说说家这个词给他们的感觉。

张伟说累,王丽说烦,小明小声嘟囔害怕。

李治疗师点点头,没批评谁,只是问:还记得上一次全家一起笑是什么时候吗?

没人答得上来。

她接着引导大家轮流讲一件最近开心的小事,小明先说放学买了冰淇淋,王丽聊到阳台的花开了,张伟提起项目完成时的成就感。

慢慢地,话匣子打开了,不再是互相指责。

几次咨询下来,李治疗师教了他们简单技巧。比如轮流说话规则:每次只一人发言,其他人安静听,说完再换人。还有情绪温度计,让大家用1到10分表达当天感受,小明说5分,因为爸妈没吵架,张伟才意识到自己忽略了多少。

最有用的是家庭会议,每周固定一次,不谈大事,只聊小事:小明想周末去哪儿玩,王丽希望张伟洗碗别拖沓。一开始磕磕绊绊,小明常插嘴,张伟不耐烦。但李治疗师在场调解,提醒大家这不是辩论场,是找回关心的地方。三个月后,小明主动在家庭会议上提议全家去郊游。那次野餐,没人看手机,张伟陪儿子放风筝,王丽笑着拍照,就像回到了从前。

张家不是孤例。我朋友小林家也类似:他和老婆总为钱吵,差点离婚。朋友推荐了个家庭治疗师,他们试了试。治疗师没给大道理,而是让两人写下理想家庭的样子,小林写周末一起做饭,他老婆写晚上聊聊天。对比一看,两人都笑了:原来他们要的很简单,却被账单和工作淹没了。

治疗师帮他们设了财务小目标,每月存点钱用于约会。现在,他们关系缓和多了。这些故事让我明白,家庭治疗师不是魔法师,而是个翻译员,把家人的埋怨、委屈,翻成彼此能懂的话。很多冲突根子在沟通断层:父母觉得自己付出多,孩子觉得被忽视;夫妻把爱藏在抱怨里,结果越吵越远。

家庭问题像感冒,拖着不治会恶化。李治疗师告诉我,70%的离婚源于小矛盾积累,而早点介入能挽回大多数家庭。小明家变化后,张伟工作上反而更顺了,压力小了,效率高了。王丽说,家终于不是负担,而是充电站。

如果你家也有类似的僵局,别怕求助。家庭治疗师不是神秘角色,就是受过训练的专业人士,帮全家重新校准频道。找个口碑好的,试试看,或许下个周末,你家餐桌也能找回笑声。