下午三点,街角那家咖啡馆靠窗的位置,老李又坐在那里。他面前那杯美式早就凉透了,手指无意识地在手机屏幕上划拉着,眼神却飘向窗外川流不息的人群。邻桌几个年轻人聊得热火朝天,笑声一阵阵传来,他却像隔着一层厚厚的玻璃。

妻子总说他越来越闷、回家就躲进书房、跟他说十句能回一句就不错了。亲戚们私下议论:老李是不是抑郁了?

他自己也困惑,这种挥之不去的疲惫感,这种在人群里格格不入的窒息,这种对社交场合发自心底的抗拒,仅仅是中年危机或者性格内向能解释的吗?

老李的困惑,并非孤例。在城市的另一个角落,张伟正经历着更深的煎熬。作为一家科技公司的资深工程师,他的专业能力无可挑剔,那些复杂的代码在他手下仿佛有了生命。然而,每周的部门例会,对他而言不啻于一场酷刑。轮到他发言时,心跳会骤然加速,手心冒汗,脑子里明明有清晰的思路,话到了嘴边却像被无形的线缠住,变得磕磕绊绊,词不达意。同事们善意的目光落在他身上,他却感觉像被聚光灯炙烤。

更让他痛苦的是,他完全无法理解那些办公室里的潜规则和微妙的玩笑。同事A对同事B说:你这方案,真是别出心裁啊!

大家哄堂大笑,张伟却愣在原地,拼命琢磨:这到底是真心夸赞还是讽刺?

他只能跟着僵硬地扯动嘴角,内心一片茫然。下班后的部门聚餐?那下班后的部门聚餐?那更是能躲则躲。他宁愿回家面对安静的墙壁和熟悉的代码世界。

这种持续的社交不适和沟通错位,让张伟长期被贴上孤僻、情商低、不合群的标签。

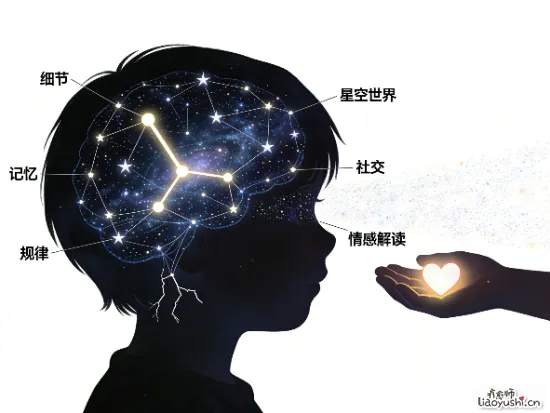

他看过心理医生,得到的诊断是社交焦虑障碍和轻度抑郁,抗抑郁药吃了好几年,症状却像顽固的藤蔓,死死缠绕着他,时好时坏。直到去年,他偶然看到一篇关于成人自闭症谱系障碍(ASD)的文章,里面描述的许多细节,对社交信号的理解困难、对非语言沟通(眼神、表情、语调)的困惑、对特定感官刺激(如嘈杂环境、某些光线或布料)的极度敏感、对固定程序和强烈兴趣的依赖,像一束强光,瞬间照亮了他四十多年人生中那些无法解释的磕磕绊绊。

经过长达半年、由专门研究成人ASD的精神科医生进行的详尽评估,张伟最终拿到了那个迟来的诊断:中年人得自闭症(更准确地说,是自闭症谱系障碍在成年期才被识别)。

张伟回忆道,声音里没有悲伤,反而有种如释重负的平静拿到诊断书那一刻,我坐在诊室外的长椅上,哭了很久。不是难过,是…终于明白了。原来我不是怪胎,不是冷漠,不是故意搞砸人际关系。我的大脑,生来就运行着和大多数人不太一样的操作系统。

这迟来的认知,像一把钥匙,瞬间解开了他生命里无数,瞬间解开了他生命里无数个为什么。为什么小时候总被说太较真、不懂看脸色?为什么对某些声音(比如指甲刮黑板、婴儿持续哭闹)会有近乎生理性的厌恶?为什么对地铁线路图、历史年表这类信息有着近乎偏执的记忆力?为什么在亲密关系里,明明深爱妻子,却总在对方需要情感回应时显得笨拙甚至冷漠?

那些曾经被归咎于性格缺陷或不够努力的挫败,终于找到了根源。

张伟的经历绝非特例。长久以来,自闭症谱系障碍(ASD)在公众认知里,几乎等同于儿童疾病,是那些不说话、有刻板行为的小孩子的专利。然而,现实远非如此简单。自闭症是一种神经发育性障碍,是大脑处理信息方式的不同,它伴随人的一生。许多像张伟这样的人,在儿童时期,可能因为智力正常、语言发育没有明显滞后(过去称为阿斯伯格综合征),或者因为家庭、学校环境相对包容,其核心的社交沟通障碍和重复刻板行为/兴趣特征,被巧妙地隐藏或代偿了。他们可能只是显得特别害羞、非常专注自己的小世界、有点书呆子气或者脾气有点倔。

然而,人到中年,生活的复杂性和社会角色的多重性骤然增加,这些曾经被掩盖的差异,在巨大的压力下开始变得难以负荷,如同平静水面下汹涌的暗流终于冲破了堤坝:

职场高压锅:

晋升需要更复杂的人际斡旋和团队协作,酒桌文化、办公室政治,这些对神经多样性人群而言,不亚于一场场需要精密解码却永远无法及格的考试。一个眼神的误解,一句无心之语的过度解读,都可能引发灾难性后果。

家庭责任山:

成为伴侣、父母,需要持续的情感输出、灵活的应变能力和处理家庭内部复杂动态的技巧。当伴侣抱怨你从不主动关心我,当孩子哭闹需要安抚而自己却因感官过载只想逃离时,无力感和自责会把人压垮。

精力断崖跌:

中年人的生理精力本就在自然下滑,而神经多样性人群为了在普通世界里正常运转,往往需要付出数倍于常人的心力去进行社交模仿和感官管理,这种长期的、高强度的伪装(Masking)耗尽了他们的能量储备,疲惫如影随形。

健康亮红灯:

长期处于高压和误解中,焦虑、抑郁、慢性疲劳、消化系统问题等共病如潮水般涌来,成为潮水般涌来,成为压垮骆驼的又一根稻草。

正是这些中年期的崩溃时刻,让许多像张伟、像咖啡馆里的老李这样的人,第一次真正正视自己内在的不同,并最终在专业评估下,发现了那个被忽略了一生的真相,他们是自闭症谱系中的一员。这个发现,不是终点,而是一个全新的起点。

对于许多在中年才触及自身神经多样性真相的人来说,诊断不是一张判决书,而是一份迟到的使用说明书。

它无法一键消除所有困难,却提供了至关重要的方向:

1、自我和解的钥匙:

理解我不是故意搞砸的,我的大脑生而不同,卸下懒惰、冷漠、失败者等沉重枷锁,停止无意义的自我攻击。

2、策略重构的蓝图:

在专业指导下(如适合成人的ASD辅导、OT职能治疗),学习识别自己的触发点(如哪些社交场景、感官刺激难以承受),建立个性化的应对策略难以承受),建立个性化的应对策略。

比如,张伟现在会提前告知同事自己需要书面沟通需求,在嘈杂会议中佩戴降噪耳塞,并允许自己在社交活动后安排充足的独处回血时间。

3、沟通的桥梁:

在信任的关系中(伴侣、密友、理解的上司),尝试以我有自闭症谱系特质,这让我在XX方面有困难,我需要XX样的支持来沟通,替代过去的相互猜疑和指责。真诚的沟通往往能打开理解之门。

4、寻找同类与支持:

加入成人ASD社群(线上或线下),与有相似经历的人交流。发现原来我不是一个人,这种归属感的力量超乎想象。

5、发挥独特优势:

许多自闭症谱系人士拥有非凡的专注力、对细节的洞察力、强大的逻辑思维或在特定领域的深厚知识。中年诊断后,重新审视和定位自己的职业与生活,找到能发挥这些独特优势的路径,往往能开辟新天地。

咖啡馆的窗外,天色渐暗。老李收起了手机,深深吸了一口气。他想起最近在网上读到的一句话:发现自己是自闭症谱系,不是在生命的地图上发现了一个错误,而是终于拿到了正确的地图版本。

他决定,明天就去预约那位专门评估成人发育障碍的医生。无论结果如何,他需要知道,自己这艘航行了几十年的船,其真实的构造究竟如何。

了解真相,不是为了停泊,而是为了在认清风浪与自身特性的前提下,更稳、更自在地继续航行。

诊断不是人生的休止符,而是理解自我的新声部。

当中年生活的喧嚣让隐藏的神经特质浮出水面,那并非缺陷的暴露,而是独特生命韵律的显现。它要求我们撕掉误解的旧标签,在自我接纳的土壤里重新扎根,你的不同,是灵魂未被破译的密码,等待你在属于自己的频率里,找到与世界共鸣的方式。