今日上午,我刚刚推开咨询室的门,一个年轻人就撞了进来,准确地说,是被一种沉重的力量推搡着闯进了门框之内。他整个人靠在门板内侧,那姿态如同溺水者抓住了岸礁嵌入身体的救命尖棱。他脸色灰白,眼神枯槁如同被燃尽的焦炭,声音嘶哑地撕裂空气:老师,不想活了,真的撑不住了……

我的心猛地一紧,如同被无形的手攥住了。说实话,当时我也慌,但本能更快一步:我默默拉过一张椅子,轻轻放在他面前:你在这儿坐会儿,好吗?

他几乎是跌进了椅子里,肩膀垮塌下来,仿佛支撑他身体的所有骨骼都一起碎裂了。

他说他叫阿哲,像一只被粘在蛛网上的飞虫,挣扎得筋疲力尽最终认命等死:老师,活着太疼了,每一口呼吸都像在吞玻璃渣。真的够了。

换作从前年少气盛,我准会急哄哄地把那些道理往他耳朵里灌,生命多珍贵啊!想想你爸妈多难过!,好像这些字句就能变成止痛药似的。这些年摸爬滚打,我慢慢懂了李松蔚老师那句话的重量,症状是来访者应对世界的独特方式。阿哲口中那不想活的绝望,是他此刻唯一能标识自身痛苦的语言。

于是,我深深吸了一口气,没有急着去劝生。我把笔记本轻轻推到他面前,拿起笔:阿哲,你刚提到不想活了,能跟我说说这个念头最具体的样子吗?比如,它是在什么时候、什么地方最强烈地抓住你?它在你脑子里对你讲话时,是什么样的声音?,这问题似乎意外地撬动了什么,他抬起眼,没有回避,像是第一次有人真正想看清他内心那张狰狞的图景。

他断断续续地描述:深夜空荡的出租屋,像一口枯井;心脏被无形巨石压住动弹不得;有个声音不断重复你是所有人的累赘。他叙述时,我的笔在纸上不停勾勒,不是规整的表格,而是一条颠簸奔涌的波浪线,记录他起伏的情绪暗礁。这一笔笔勾画,都是为他心头那团混沌的苦难赋形。当痛苦能被明确指认,它就失去了那吞噬一切的模糊威力,露出可以与之搏斗的轮廓。

后来我才明白,这看似不成章法的线条,恰恰贴合了多位资深咨询师反复强调的安全计划的核心精髓:不空谈道理,而是把那些虚渺的绝望,一点点拖进现实的地面,让它显出具体的形状。纸上那条歪歪扭扭的线,就是我们此刻共同面对的山峦沟豁。

当我问及过去的艰难时刻如何熬过时,阿哲沉默了很久,突然提及一个微不足道的细节:常去的一家便利店店员,会在深夜他买烟时,无声地把一杯热水推到他面前。他声音沙哑着说:那杯水……是烫的。那一刻,他干涸的眼底,极其微弱地闪烁了一下。痛苦或许滔滔不绝,但那一点暖意,却也倔强地存留着不肯熄灭的微光。

我们沿着这条线索追溯下去,像在荆棘丛林里寻找散落的星石。除了那杯热水,还有别的吗?哪怕再小的一点光?

我问得极其缓慢,生怕惊飞了那脆弱的萤火。

楼下那只脏兮兮的流浪猫,只有我靠近时它不跑。我给它买过一次火腿肠。他顿了顿,声音轻得像怕碰碎了什么,上周……没见到它了。一丝真实的失落滑过他的脸。

你去找过它吗?我轻声问。

他摇摇头:没力气出门……但手机里……存了张它的照片。

愿意看看那张照片吗?我小心地问。

他掏出手机,手指在屏幕上滑动了很久,终于停在一张模糊的照片上:一只杂色的小猫,警惕又好奇地看着镜头。他盯着屏幕,眼眶一点点红了:不知道它还活着没……

那泪水里,分明有一丝超越自身痛苦的牵念,脆弱易碎,却珍贵如金。

我们依托着这些微小却真实存在的联结感,开始笨拙却坚定地搭建他的求生工具箱。

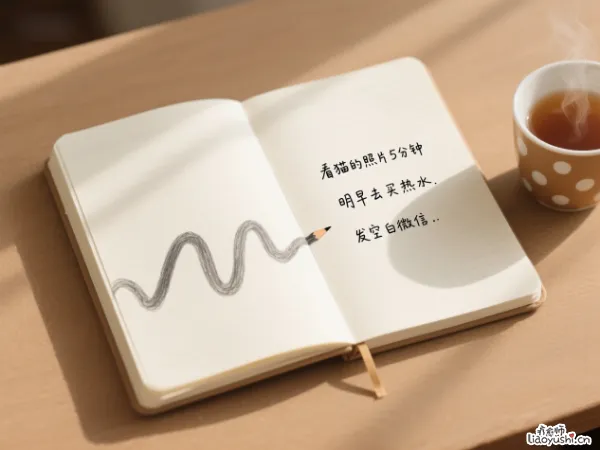

阿哲开始在波浪线下方的空白处,自己写下一些具体可做的事情:

难受时,找出猫的照片看五分钟。(一个具体、微小、可立即执行的动作)

熬过今晚,明早无论如何出门,去便利店买杯热水。(建立与人的微弱联结)

如果那个念头又来了,立刻给你发个空白的微信。(在最黑暗的时刻,设定一个求助信号机制)

写到这些时,阿哲的手指微微发抖,但笔尖却没有丝毫停滞。此刻的他,正凭借自身残存的意念绘制求生草图,这草图的价值远超旁人塞给他的万语千言。当绝望终于被精确的语言描绘出来,它便失去了吞噬一切的力量;当自身求生本能被细小的善意唤醒,它便开始挣脱窒息的无边黑暗。

结束这次咨询前,我把那张画着不规则波浪线的纸,郑重地撕下来递给他:阿哲,这张地图,你收好。下次我们见面,一起看看在这条线上,哪些地方咱们可以搭个小小的安全岛。

他接过那张纸,折得整整齐齐,放进外套最贴近胸口的口袋里,动作缓慢而庄重。他没说谢谢,但我知道,这张描绘他内心混沌沙场的草图,此刻已变成灯塔,正微弱却坚决地穿透他灵魂的浓重迷雾。

那日黄昏,我站在窗边,望着城市次第亮起的灯火,每扇窗内都翻滚着各自无法言喻的生存挣扎。从阿哲身上,我更深切地体会到李松蔚等老师思想的厚重:不轻易评判对错,而是怀着敬畏之心,努力去理解那看似绝望的表达底下,蕴藏着怎样独特的生存智慧与未被听见的呼喊。

我们咨询师的工作,有时更像在无边的黑暗森林里,屏息凝神地辨认求生者艰难刻下的路标。陪着他们,把那些破碎的求生本能一点点拼凑完整,让那微弱的火种最终照亮他们自己的路径。

阿哲离开后不久,我的手机屏幕忽然亮起,一条来自他的空白信息静静躺在那里。

我凝视着那片无声的空白,心中却涌起巨大的触动。那片寂静的留白,不再是深渊的回响,而是于无声处迸发的第一个求生信号。它在宣告:一个人重新开始尝试与外界建立联结,无论多么微小,都是黑暗中最珍贵的生命频率。

真正的绝望没有声音,真正的求救信号有时只是一片沉默的空白。