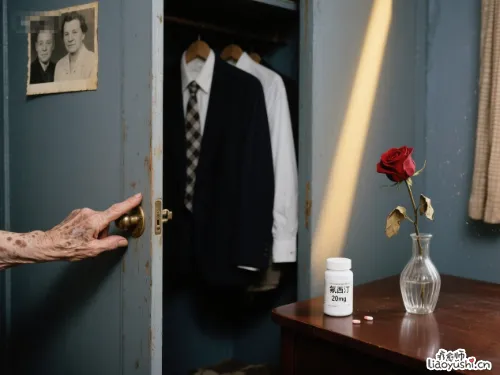

李姐,三年了,你老公的衣橱,还一点儿没动过啊?朋友小心翼翼地试探,目光扫过那扇紧闭的衣橱门,里面挂着的,仿佛不是衣服,而是凝固的时间。

李姐的手指无意识地绞在一起,指节泛白。她轻轻嗯了一声,声音干涩得像砂纸摩擦。客厅的茶几上,放着他最后用过的那个杯子,杯沿甚至残留着一点点模糊的指纹痕迹。时间在这里停滞了,外面世界车水马龙,她的心却永远停在了丈夫离世的那一天。

朋友那声叹息里包裹的潜台词,她太熟悉了,该放下了,日子总要往前过。这些话像细小的针,密密麻麻扎在心上,每一次呼吸都牵扯着疼。不是不想,是身体里某个地方,彻底锈住了。她甚至不敢深想,这深入骨髓的悲伤,是否真的成了一种病?

是的,这种持续长久的哀伤,在医学上有一个名字,延长哀伤障碍(Prolonged Grief Disorder, PGD)。它不再被简单归为软弱或不够坚强,而是被正式纳入精神疾病诊断手册(DSM-5-TR)中。核心是什么?在挚爱离世至少6个月(对未成年人则是12个月)后,那份强烈的思念和痛苦依然如影随形,强烈到足以撼动生活的根基。

这不是指偶尔涌起的悲伤泪水。想象一下,每一天,超过一小时被那种撕心裂肺的思念和痛苦占据,持续至少连续数周。症状是沉重而具体的:

身份迷失:我是谁?那个某人的妻子/丈夫/孩子/父母的身份被硬生生剥离,留下巨大的空洞,自我认知变得模糊不清。

情感麻木或疏离:世界仿佛隔着一层毛玻璃,阳光照不进来,温暖也感受不到。对曾经热爱的事物,再也提不起一丝兴趣。

强烈的孤独感:即使身处人群,那份蚀骨的孤独感也如影随形,仿佛被遗弃在无人的荒岛。

回避现实:不敢触碰任何能唤起回忆的事物、地点或活动,像李姐那个从未打开的衣橱,那成了保护自己不被痛苦瞬间吞噬的堡垒。

对未来的无望感:生命似乎失去了前行的意义,明天?后天?那是一片望不到尽头的灰暗。

强烈的情绪痛苦:愤怒、苦涩、麻木、震惊,甚至自责,如果我当时…。

强烈的思念:对逝者的渴望深入骨髓,无法抑制。

躯体化症状:失眠像恶魔夜夜纠缠,胃痛成了常客,胸闷气短,体重莫名地减轻或增加…身体在用它的语言哭喊。

看到这里,你可能会本能地抗拒:哀伤如此神圣,怎么就成了病? 这是对逝者的背叛吗?是医学在过度干预人类最本真的情感吗?

这种质疑背后,是深深的误解。承认PGD是一种可识别的障碍,绝非否定哀伤的正当性与价值。相反,它是在承认:当哀伤以一种特定的、持久而极具破坏性的方式困住一个人时,它需要被看见,需要被理解,需要专业的援手。

把PGD定义为病,不是污名化悲伤,而是在为痛苦正名。

想象一下,一个人摔断了腿,剧烈的疼痛让他无法行走。我们会指责他意志薄弱吗?我们会说疼是你的选择,忍忍就好了吗?不会。我们会理解那是骨骼真实的损伤,需要夹板、需要治疗、需要时间愈合。

PGD同样如此。

最新的脑科学研究揭示,经历这种剧烈、持久的哀伤创伤时,我们大脑中负责情感调节、自我认知、未来规划的关键区域(如前额叶皮层、岛叶、后扣带回皮层)会出现显著的功能改变甚至结构变化。神经内分泌系统(如压力荷尔蒙皮质醇)的长期紊乱,免疫系统的功能抑制…这些都不是想开点就能调节的生理现实。那份沉重的痛苦,是大脑和身体发出的、真实的求救信号。

医学的诊断,不是为了贴标签,而是为了更精准地提供那根拐杖和那份治疗。

那么,如果这绵长的痛苦已经变成了生活的底色,像李姐那样被困在原地,该怎么办?

首先,请明白,寻求帮助不是懦弱,而是对自己生命最深沉的负责。承认自己需要支持,是走向疗愈的关键一步。

有效的治疗途径正在发展:

延长哀伤障碍治疗 (PGT):

这是目前被证实最有效的靶向治疗。它像一个温柔的向导,引导你安全地接近那些最痛的记忆和情感,帮助你理解哀伤如何在生命中占据如此大的空间,并逐步学习如何在带着这份爱和失落的同时,重新找到生活的立足点和意义。它并非让你遗忘,而是学习与痛苦共存,让痛苦不再具有摧毁一切的力量。

其他心理疗法:

认知行为疗法(CBT)可以帮助识别和调整那些加剧痛苦的负面思维模式;人际心理治疗(IPT)聚焦于改善因哀伤受损的人际关系和社会功能;基于正念的疗法则教导如何更平和地观察和接纳痛苦的情绪,而非被其淹没。

药物治疗:

在PGT或心理治疗的基础上,对于同时患有严重抑郁或焦虑的患者,精神科医生可能会考虑短期使用抗抑郁药物作为辅助,帮助缓解那些极端的情绪症状,为心理治疗创造更稳定的基础。但药物绝非主角,它只是支撑你走过最艰难路段的拐杖。

李姐的故事,后来有了一条新的路径。在女儿近乎哀求的坚持下,她犹豫再三,终于推开了一扇心理咨询室的门。起初,仅仅是描述那个衣橱的存在,就耗尽了她全身的力气,眼泪无声地淌了整整五十分钟。治疗师没有催促,只是安静地递过纸巾,那沉默的陪伴本身就是一种力量。慢慢地,在治疗师专业而安全的引导下,她开始尝试做一些微小的改变。

一个阳光不错的下午,她拉开了衣橱的一条缝隙,让阳光照了进去。灰尘在光柱里跳舞,混合着熟悉的、属于他的气息扑面而来。那一刻,窒息般的痛苦再次袭来,但奇妙的是,其中竟夹杂着一丝难以言喻的、久违的平静,仿佛终于触碰到了真实的痛,而非永远隔着门板想象它的狰狞。

再后来,她第一次收起了茶几上那个杯子,把它仔细地清洗干净,收进了橱柜深处。这不是遗忘,而是一种郑重的安放。她报名参加了社区老年大学的绘画班,画笔在纸上涂抹时,大脑里那些喧嚣的痛苦似乎暂时找到了一个出口。生活依然沉重,但那个锈死的阀门,终于被撼动了一丝缝隙。

痛苦不必是勋章。

当哀伤持续太久,沉重到压垮了生活的脊梁,请一定记得:这不是软弱,不是背叛,更不是选择。这是一场发生在心灵深处的、真实的创伤。医学赋予它延长哀伤障碍的名字,不是为了指责,而是为了指明一条通往理解、支持和有效治疗的道路。

你不需要在黑暗中独自跋涉。承认这份痛苦的真实与沉重,勇敢地伸出手去寻求专业的帮助,这不是终点,而是生命在废墟上重建韧性的起点。心碎可以变成慢性病,但人类的心灵,也拥有着在破碎后重新整合、带着伤痕继续前行的惊人力量。这力量,值得被温柔地唤醒。