李阿姨盯着病床上的丈夫,手里攥着医生给的康复指南,密密麻麻的文字让她头晕目眩。

“老张,你能听见吗?”

她像过去三个月一样轻声呼唤,但丈夫的目光依旧空洞。

隔壁床的家属递来一叠资料:”试试这个,图文并茂,连我这种外行都看得懂!”

李阿姨翻开一看,几页简洁的PPT,用醒目的图标标出”每日感官训练步骤”,配着家属示范的小视频二维码。第二天,她握着老张的手播放他最喜欢的《茉莉花》,用彩色灯光在墙面投出流动的波纹。突然,他的食指轻微勾了一下她的手心。

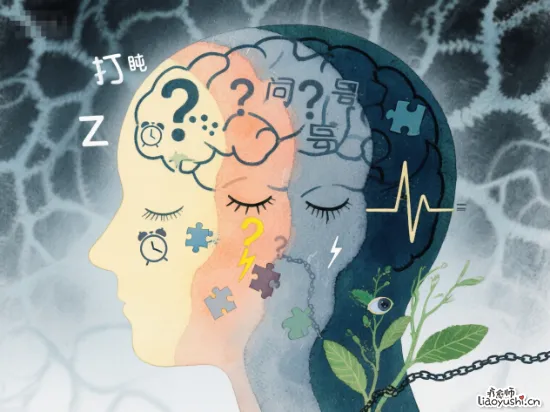

一、意识障碍康复:唤醒感官的”精准刺激战”

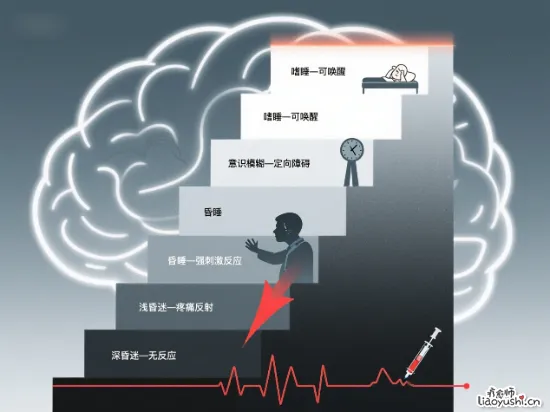

意识障碍不是”沉睡不醒”,而是大脑与外界信号的通路被切断了。要想重建连接,得像调试精密仪器一样,对感官通道进行跨频刺激。

听觉:声音是唤醒记忆的钥匙

单纯的”快醒醒”意义不大。研究显示,个性化声音刺激(如女儿录制的童年故事、熟悉的手机铃声)能激活大脑的默认网络。成都一家康复医院曾让家属剪辑患者最爱看的《新闻联播》片头曲,每天固定播放3次,两周后患者流泪次数显著增加,这是情绪反应的早期信号。

视觉:用色彩重建注意力锚点

植物状态患者常出现”视线漂浮”。康复师建议用动态色块(如悬挂缓慢旋转的七色彩球)引导聚焦。原理很简单:大脑对红色、黄色的敏感度比静态图片高47%,这与PPT设计用高对比色突出核心数据的逻辑完全一致。

触觉:温度差激发神经反射

交替用冷(4°C)热(40°C)毛巾擦拭患者手臂,通过温差刺激触觉通路。北京延生康复中心的数据表明,该方法让32%的最小意识状态患者出现自主屈肘动作,就像用PPT中的”温度计图表”直观展示数据变化,让观众瞬间理解进度。

关键点:康复不是被动等待奇迹,而是主动设计”信号输入方案”。正如医生强调:”家属是最佳治疗搭档,但需科学指引,杂乱刺激反而加重脑疲劳。”

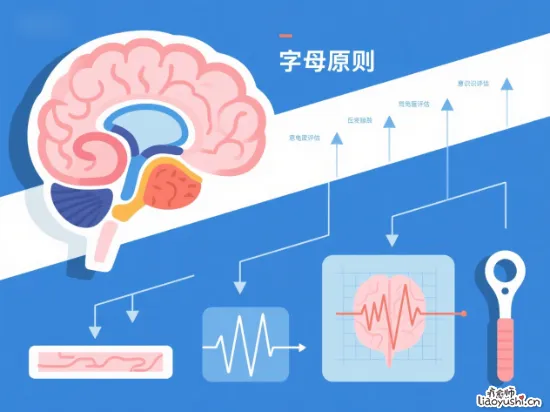

二、PPT技巧:让复杂信息”一秒入脑”

康复指南为何总让人看不懂?因为90%的医疗文档还在用”文字海”战术。反观顶级康复医院的宣教PPT,

用图像代替术语

描述”关节活动度训练”时,不用文字分步骤说明,而是放一张家属半蹲帮患者屈膝的照片,标注关键角度(如”膝关节屈曲≥30°”)。

这遵循了认知心理学中的图优效应:人脑处理图片比文字快6万倍。

动态演示替代静态说明

教家属做”本体感觉刺激”时,用3页PPT实现动态演示:

1、首屏:患者平躺全身图,红点闪烁脚踝与手腕;

2、次屏:箭头动画展示”由下向上挤压关节”的方向;

3、末屏:视频二维码,扫码即看康复师真人示范。

数据可视化唤醒紧迫感

在强调”早期介入必要性”时,对比两组条形图:

伤后1月内治疗 → 意识恢复率41%

伤后6个月治疗 → 意识恢复率3%

配上标语:”时间是最好的促醒药,可惜你买不到。”

血泪教训:某家属曾因看不懂文字指南,误将”口腔冰刺激”做成”喂冰水”,导致患者呛咳。改用图文PPT培训后,操作失误率下降76%。

三、康复与PPT的深层共鸣:让信息突破”意识屏障”

昏迷患者和职场听众的困境本质相似,信息过载且通路阻塞。

解决方案都是打造”最小必要认知链”:

刺激必须精准匹配”接收密码”

对昏迷的老张播京剧可能无效(他讨厌戏曲),但放孙子笑声就有反应;PPT观众也如此,财务部需要饼状图,销售部更想要漏斗模型。共性原则:用接收者的母语沟通。

短时高频>持续轰炸

康复中的感官刺激每次不超过15分钟,每天6-8次,避免神经疲劳;PPT的”10分钟原则”更残酷:若10分钟内未展示核心价值,观众注意力流失超80%。

建立反馈闭环

患者手指微动,立刻记录刺激类型/时长;PPT演讲中看到观众举手,马上切出”Q&A”页。没有反馈的系统必然失效。

所有沟通都是”促醒艺术”

当李阿姨用自制PPT培训新护工时,她突然理解了医生的那句话:”你以为在唤醒他?其实你在唤醒自己作为沟通者的天赋。”

屏幕上的色块与病床旁的彩球共振,数据图表与体温曲线交织,穿透意识迷宫的,从来不是蛮力,而是对人心的精密洞察。

行动号召:

打开你的康复笔记或工作汇报,问自己: 如果受众处于”意识模糊状态”,哪些信息能突破屏障?

答案或许就在下一张幻灯片的色彩选择中,或下一次呼唤的声调里。