说到意识障碍啊…哎,这话题其实挺沉重的。我上周在急诊值夜班就碰到个病例,家属急得直跺脚:”医生!他刚才还能眨眼呢怎么现在叫不醒了?”

这种时候光靠血压计听诊器根本不够用,得把整个诊断体系…呃,诊断体系在脑子里过筛子一样筛一遍。

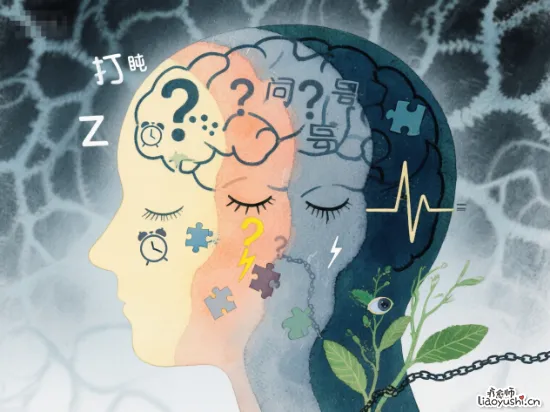

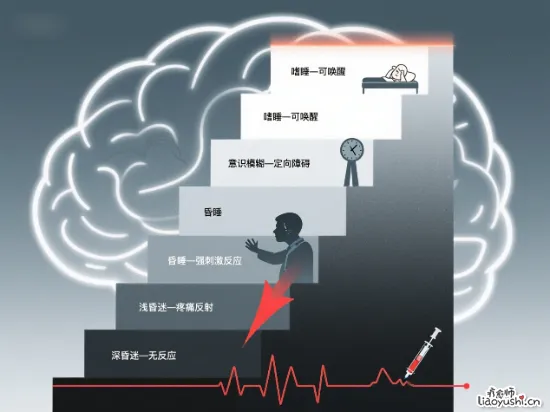

先说说最基础的分类吧。意识障碍可不是简单的”昏迷”两个字能概括的,就像冰箱里的剩菜(突然想到昨晚忘吃的外卖),表面看着都差不多,实际有的还能加热,有的早就馊了。按严重程度从轻到重,大概能分成嗜睡、昏睡、昏迷,再往下就是植物状态和脑死亡,说到脑死亡,去年有个案子…

扯远了。其实临床上最头疼的是那些”似醒非醒”的状态,比如最小意识状态。有个病人会追着护士的胸牌看,但喊他名字又没反应。这时候就得搬出CRS-R量表,对,就是那个要反复测试听觉、视觉、运动反应的评估工具。

记得有次我给病人做测试,他老婆在旁边哭:”他明明捏了我手指!”

可标准操作要求必须连续三次出现明确反应才能记录。

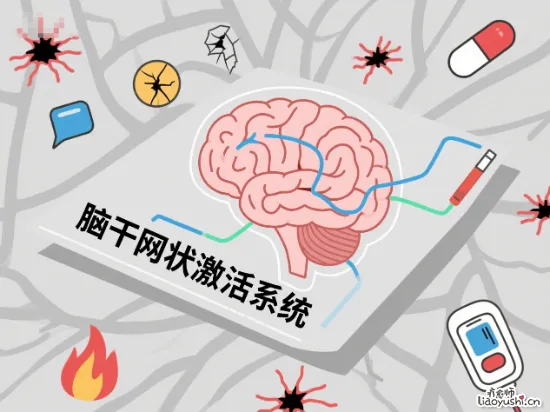

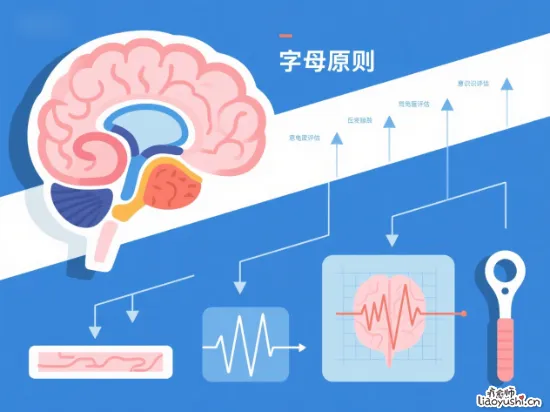

说到诊断工具,现在除了老一套的格拉斯哥评分,越来越多医院开始用多模态监测。这个词听着高大上,说白了就是把脑电图、fMRI还有那个…那个什么来着,对,诱发电位像拼图一样拼起来看。不过现实很骨感,很多基层医院连动态脑电图都配不齐。上次去县医院会诊,他们还在用纸质版评估表,看得我血压都高了。

你们知道吗?有研究说急诊医生判断意识障碍的准确率只有60%左右,跟抛硬币差不多…这数据真让人后背发凉。

所以现在指南特别强调要排除假性昏迷,比如转换障碍或者紧张症。我导师说过个经典案例:有个姑娘”昏迷”了三天,结果查房时发现她睫毛膏一点没花…

具体诊断流程啊…首先肯定是ABC原则,气道呼吸循环这些保命的先搞定。然后要像侦探破案似的找线索:突然发作的可能考虑中风,慢慢加重的得怀疑肿瘤或者代谢性问题。

有次遇到个肝性脑病的患者,身上那股烂苹果味隔着口罩都能闻到,这种时候血氨检测比核磁还管用。

最容易被忽视的是药物因素。去年有个老太太被送来时说胡话,家属咬定是脑梗,结果一查血糖2.8,再问才知道她误服了儿子的降糖药。

所以现在我看到老年患者,第一反应永远是先测指尖血糖…测血糖虽然简单,但能救命啊。

写到这里突然想起个冷知识:其实约15%的”植物状态”患者是有意识的,只是困在自己身体里出不来。这个叫认知运动分离现象。国外现在有团队在用脑机接口和这类患者交流,听说有人用思维控制电脑光标拼出了”我疼”,想想都揪心。

总之啊,意识障碍诊断就像走迷宫,光靠教科书那几页远远不够,每个患者都是独特的谜题,有时候需要等时间给出答案。

对了,你们觉得…这种病未来会被人工智能破解吗?不过话说回来,再先进的算法也比不上医生握着患者的手时,那一下轻微的颤动来得真实。