小雅妈最近心里总不踏实。儿子满1岁了,可每次在小区遛弯,别家宝宝都会咿咿呀呀指着小狗小鸟互动,小雅却总盯着旋转的车轮一动不动。叫他的名字像没听见,抱他时身体还绷得直直的。奶奶说贵人语迟,可当妈的直觉告诉她:事情没那么简单…

这种直觉可能拯救孩子的一生。自闭症绝不是长大就好的问题,它的早期信号藏在宝宝日常的细微反应里,而0-3岁正是大脑神经可塑性最强的黄金干预期。

月龄越小,信号越关键

别等会说话再观察!6个月大时缺乏社会性微笑、9个月不会模仿大人吐舌头发出噗噗声、1岁了仍对自己的名字毫无反应,这些就是最早的警报。最容易被忽视的是眼神躲闪:正常婴儿4个月就能持续看妈妈眼睛,而自闭症宝宝的目光往往像滑溜溜的玻璃珠,刚一接触就移开。

朋友家1岁半的妞妞想吃饼干时,会拉着妈妈的手走到零食柜,再回头盯着妈妈哼哼。这种联合注意能力,恰是自闭症孩子的核心缺失。他们可能把大人的手当工具拽过去,却全程不看人脸,更不会用眼神传递需求。

五不原则:家庭自查的救命指南

儿科专家们提炼出最典型的早期行为标志:

不看:回避眼神接触,对逗弄表情无回应。

不应:1岁后对名字充耳不闻(先排除听力问题!)

不指:18个月仍不会用手指物表达需求,比如想喝水时只哭不指杯子。

不语:2岁无有意义单词,或曾会叫爸妈却突然退化沉默。

不当:着迷于排列玩具车、反复闻同一件衣服,或对特定声音(如吸尘器)惊恐尖叫。

特别警惕退化现象!明明1岁时会挥手拜拜、模仿打电话,2岁后这些技能反而消失,约30%自闭症儿童会出现能力倒退。

为什么早期干预差一年,命运天壤之别?

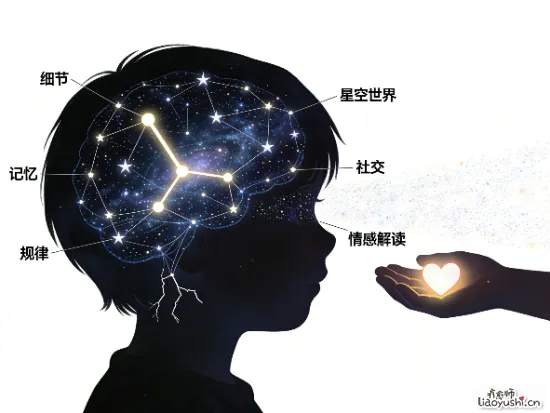

神经科学研究发现,0-3岁婴幼儿大脑每秒建立近100万个神经连接。自闭症孩子并非缺乏学习能力,而是用异常方式处理信息:他们可能记不住妈妈的脸,却能背下整本车牌号;对拥抱抗拒,却痴迷旋转洗衣机的震动。

早期干预的核心是抢在大脑固化前重塑神经通路。在美国纽约州临床指南中,2岁前接受行为干预的孩子,社交能力进步速度是4岁干预者的3倍。台湾嘉义基督教医院研究更证实:3岁前筛查并干预的孩子,7岁时近半数能进入普通班级融合学习。

破除三大误区,别让偏见耽误孩子

×贵人语迟:单纯语言迟缓的孩子会用手势、表情努力沟通,自闭症儿童却连分享兴趣的动机都弱。

×男孩发育慢:男孩患病率虽高于女孩,但预警标准不应降低!女孩可能表现为更隐蔽的重复排列娃娃。

×疫苗导致:全球权威研究反复证实疫苗与自闭症无关,延误疫苗反而让孩子暴露在致命传染病中。

发现信号后,家长立刻这样做

1. 用科学工具初步筛查

手机5分钟完成M-CHAT-R量表(适用16-30月龄):比如测试宝宝会假装喂玩偶吃饭吗?、看到你手指远处飞机会转头去看吗?。若结果显示中高风险,立即行动。

2. 找对专业团队

发育行为儿科医生+儿童精神科医生联合诊断才可靠。带上家庭录像:记录孩子玩玩具、叫名反应等场景,比诊室短暂观察更真实。

3. 干预融入日常生活

不必苦等诊断结果!从发现疑虑第一天起就可开始:

每声呼唤必有回应:蹲下平视,轻摸脸颊引导对视:宝贝看妈妈!

化身旁白员:气球飞走啦!宝宝伸手抓哦!把行动和语言紧密关联

打破刻板有新招:孩子总摆一排汽车?加入他推倒一辆:轰!卡车撞墙啦!

香港大学2025年最新研究发现,自闭症儿童口腔菌群存在特异性。这意味着未来可能通过口腔拭子辅助筛查,但行为观察仍是不可替代的金标准。

上海一位单亲妈妈曾因18个月儿子不看不指被诊断为高危,她辞去工作每天6小时地板互动。3年后评估会上,孩子突然跑到专家面前举起画:阿姨看!我画的小船!

那一刻满屋泪目。早期信号不是判决书,而是导航灯,它照亮了最不该错过的那条路。