我记得那天在小区游乐场,看见个四五岁的小男孩,一直蹲在沙坑里转一辆小汽车的车轮,转啊转啊转啊,转了得有二十几分钟。他妈在旁边喊他名字,跟没听见似的,头都不抬一下。我当时心里就嘀咕,这孩子咋这么内向呢?后来才明白,这哪是内向啊,这可能是自闭症的典型表现。

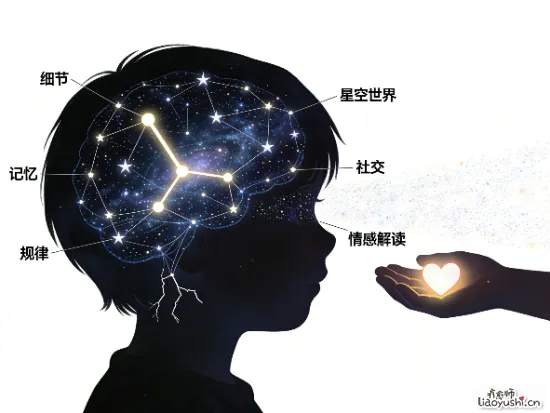

咱们得先搞清楚一件事,自闭症跟性格内向,真的完全是两码事。性格内向的孩子,顶多是不爱跟陌生人说话,躲在爸妈身后。可一旦回到家里,跟熟悉的人在一起,照样嘻嘻哈哈打打闹闹,眼神交流啊表情啊都是正常的,就是话少点罢了。但自闭症不一样,医学上叫孤独症谱系障碍,是一种神经发育障碍。就是说大脑的接线方式跟咱们不太一样,导致他们在社交、沟通这些方面有根本性的困难。

最让人心痛的是,自闭症孩子连最亲近的家人都可能不怎么互动。你喊他名字,他像没听见一样;你想跟他玩,他眼神飘来飘去就是不看你;你想抱抱他,他身体僵硬着往后缩。这种疏离感,跟害羞内向完全是两个维度。

这里头有个特别典型的例子,有个化名小明的五岁孩子,想要玩具了不会说,只会拉着妈妈的手去够;爸爸妈妈下班回家了,怎么逗他都没反应,眼神都不跟人对视一下。但奇怪的是,他对地铁线路图特别着迷,能盯着看半小时,兴奋起来就不停转圈拍手。在幼儿园呢,永远自己躲在角落玩,老师的话当耳旁风。这种情况,你觉得还是简单的内向吗?

自闭症有几个特别典型的信号,医生们总结成了五不原则:

一不看(少看)

自闭症孩子的眼神接触是明显异常的。你跟他说话,他要么完全不看你眼睛,要么就是瞄一眼立刻闪开。有研究说,确诊自闭症的孩子在24个月大时,看人眼睛的时间只有正常孩子的一半。而内向的孩子呢?只是面对陌生人时眼神躲闪,跟熟人交流眼神完全正常。

二不应(少应)

叫他名字像没听见一样。你喊宝宝看这里,他毫无反应继续玩自己的。爸妈常常是最早发现这个问题的,孩子对亲人的呼唤都爱答不理。内向的孩子虽然也可能不回应陌生人,但对爸妈的声音可是很敏感的。

三不指(少指)

普通孩子一岁多就会用手指东西了,指小鸟、指汽车表达兴趣。但自闭症孩子这方面严重缺失。想要什么?不会指给你看,而是直接拉着你的手去够。更别提挥手拜拜、飞吻这些手势了。

四不语(少语)

语言发育迟缓是明显的红灯。很多自闭症孩子两岁了还不会叫爸妈,或者曾经会说话后来倒退了。就算会说话,也常常是重复别人的话(鹦鹉学舌)或者自言自语些没意义的词。有人说男孩说话晚正常,其实语言发育男女差别没那么大。内向的孩子只是说话少,语言能力本身是没问题的。

五不当

行为刻板还带点怪异。比如反复排列积木(排成一排又推倒再排)、不停转圈、盯着风扇看个不停。兴趣也特别狭窄,可能就痴迷于按钮、车轮或者天气预报。更有些感官异常,有的对声音特别敏感,吸尘器一响就捂耳朵;有的对疼痛迟钝,摔破了膝盖也不哭。这些表现内向孩子身上基本看不到。

上周我去超市看见个小姑娘一直摸不同毛巾的面料,摸了十几条,她妈急得直跳脚,现在想起来可能也是感官异常的表现。

有些家长还发现孩子突然退化了。明明一岁前会叫爸妈会指东西,一岁后突然像变了个人,技能全丢了。这种发育倒退特别容易被家长误解为孩子闹脾气、长大了反而害羞,其实是自闭症的重要警报。

说到这儿我必须打断一下,自闭症真的不是父母没教好或者关爱不够导致的!它是一种生理性的发育障碍,跟遗传、环境因素都有关系。别再冤枉那些心力交瘁的父母了。

要是孩子出现上面说的多个信号,别犹豫,赶紧去正规医院。别信什么长大自然就好了的鬼话,自闭症不会自愈,不干预情况只会更糟。黄金干预期是六岁前,越早介入效果越好。评估通常会包括详细的行为观察量表(像ADOS)、发育测试这些。诊断清楚了,才能对症下药。

虽然目前自闭症没有特效药,但科学干预能让孩子生活得更好。核心是教育和训练,比如应用行为分析(ABA)、言语治疗、感觉统合训练。重度自闭症通过干预能学会自理;中度的可以掌握一技之长;轻度的甚至能融入社会贡献力量。关键就是早发现、早干预。

我是不是讲得太严肃了?其实我想说的是,内向的孩子就像含羞草,碰一下会合起来但在熟悉土壤里照样茂盛生长;而自闭症孩子呢,更像是需要特殊培育环境的兰花,得用特定的方法才能绽放。作为父母,分清楚这两者的区别太重要了,别把问题当性格耽误干预,也别把正常当异常瞎焦虑。孩子的每一点进步,都藏在你的认知里。