我邻居家有个男孩,叫小森。每次在小区楼下看到他,他都在花坛边上摆弄几块石头。别的孩子追着踢球,尖叫着玩抓人游戏,他就蹲在那儿,把石头排成一溜直线,从左到右,颜色从深到浅。太阳晒红了脖子他也不挪窝。他妈喊他回家,喊三声,他像没听见似的。直到过去拍拍他肩膀,他才猛地抬头,眼神晃一下,又落回石头上。

这种孩子,老人总说性子独、内向罢了。但小森后来被确诊了,医生说的词儿挺长,孤独症谱系障碍。

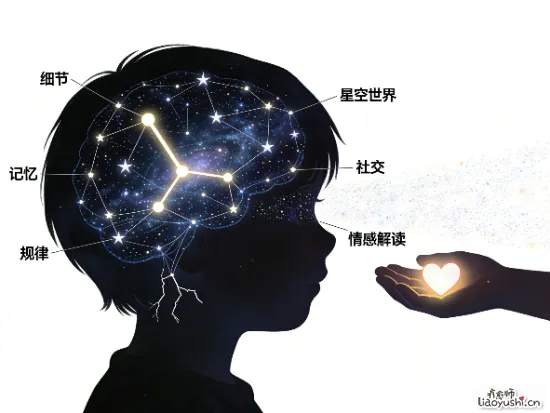

这名字听着冷冰冰的,可你知道它什么意思吗?不是孩子不想理人,是他们脑子里的接线方式不一样。比如你喊他名字,普通人耳朵和大脑唰一下就连上了,但他们耳朵听见了,信号传到神经中枢却像进了迷宫,绕半天找不到出口。眼睛也是,看人像看一团晃动的光斑,焦点对不上瞳孔,所以总躲着对视。不是讨厌你,是大脑处理脸孔信息的功能卡壳了。

他们玩玩具也特别。普通孩子拿小汽车,嘴里呜,地满屋推;小森呢?他只盯着车轮子转,一转能看半小时。这不是怪癖,是感官系统拧巴了。有人对声音过敏,空调声像电钻;有人痛觉迟钝,摔出血也不哭。有个家长跟我说,她女儿迷恋电梯开关门,一站半天,后来才懂,孩子是沉迷机械重复的节奏,这让她感到安全。

说到安全…你看小森排石头,排歪一颗就焦躁得撞头。为啥?变化对他们来说是场灾难。普通孩子能脑补妈妈暂时走开会回来,他们只觉得妈妈消失了,永远不见了。这种恐惧逼出尖叫、打滚、咬手…外人眼里熊孩子,其实是他们在溺水时乱抓的求生本能。

昨天超市看见个孩子躺地上哭,他妈硬拽,围观人指指点点…唉,要是多些人懂这些孩子的痛苦…

可他们真的不需要人吗?才不是。有一次小森拼图卡住了,急得手指发抖。我轻轻指了指缺角那块,他忽然瞄了我一眼,就半秒,把拼图塞进空位,嘴角扯了一下。那一下!像黑屋子里突然推开条门缝。他们不是不要连接,是不知道门在哪儿。

怎么帮他们找门?早期干预太关键了。比如练眼神:拿孩子爱的泡泡瓶,举到你眼前才吹,等他目光撞上来的那一刻,泡泡噗地散开。像条件反射似的,慢慢把看人和快乐焊在一起。还有耍心机:把饼干放高处,拧紧果汁瓶盖,逼他拽你衣角求助,这一拽,就是社交的起点。

我见过最戳心的画面,是干预课上老师带孩子们玩老鹰捉小鸡。一个女孩当母鸡,双臂僵直伸着,像晾衣杆。可当老鹰假装摔倒时,她突然停下,伸手拉了对方一把。全场老师眼圈都红了。这种突破,比背一百首唐诗珍贵多了。

但门不能只靠孩子撞。有个妈妈学社交故事,把交朋友编成流程图:先看同学在玩什么→站近点→说我能加入吗。她儿子练了三个月,有天突然对游乐场陌生小孩开口:你堆的城堡…好看。

虽然像机器人背台词,可对面小孩笑了:谢谢!要加块红屋顶吗?

你看,门开了条缝,光就涌进来了。

现在再看小森。他还在排石头,但石头堆里混了几颗玻璃珠,是楼下妹妹硬塞给他的。他勉强接受了,虽然摆得离自己石块远远的。进步慢得像蜗牛?可蜗牛爬过的黏液,也是路的印记啊。

阳光好的日子,试着对那个角落里的身影说声嗨。他可能不回头,但耳朵里的某根神经,或许正轻轻动了一下。