下班回家,你把包扔在沙发上,忍不住抱怨:今天累死了,项目搞砸了,老板脸色难看得很。

你期待伴侣能懂你的疲惫。谁知他头也不抬刷着手机,轻飘飘来一句:哦,那你下次注意点呗。

你心里那点委屈噌地就变成了怒火:注意?说得轻巧!你什么时候关心过我工作上的事了?

一场鸡飞狗跳的争吵就此上演,为什么越亲密的人,讲道理越像对牛弹琴?

这种沟通卡壳的窒息感,在职场同样常见。会议室里,领导刚抛出问题,小李立刻急切附和:领导说得太对了!您指哪我们打哪!

另一边老王抱着手臂冷笑:这方案根本行不通,漏洞百出,当初谁想出来的?

小张则突然插嘴:对了,中午食堂新菜不错!

全场沉默,只剩领导额头暴起的青筋,一群人鸡同鸭讲,真正的问题像皮球一样被踢来踢去,谁都不肯接住。

这种撕心裂肺的沟通困境,背后藏着我们根深蒂固的防御模式。心理治疗大师维吉尼亚·萨提亚用几十年专业观察,精准提炼出人类在压力下最常使用的五种沟通姿态。这不是冷冰冰的学术标签,而是实实在在卡住我们日常交流的齿轮锈斑。

第一种姿态:讨好型,口头禅是随便、都行、你说得对。

就像开头的小李,这类人仿佛字典里删除了不字。他们习惯性把别人的需求顶在头上,自己的感受踩在脚底。明明想休息,朋友约饭却说好呀好呀;同事塞来额外工作,咬牙也要挤出微笑。表面一团和气,内心却堆满委屈。时间久了,身边人要么觉得理所当然,要么觉得这人虚假没主见。更可怕的是,讨好者心里总压着一座火山,哪天憋屈到极限,爆发出的破坏力反而更惊人。

第二种姿态:指责型,浑身是刺,开口就像发射子弹。

老王就是典型例子。他们像全副武装的斗士,随时准备揪错开火:

你怎么回事?都是你的问题!这点事都做不好?

指责的背后,往往藏着害怕失控的恐慌,通过抢先攻击别人,来掩饰内心的脆弱和不安。可惜,没有人愿意长期当靶子。同事会躲着走,家人会心寒疏远,最终身边只剩下沉默的墙或更激烈的对抗,陷入孤家寡人的困境。

第三种姿态:超理智型,像台行走的百科全书,只讲道理不谈情。

你焦虑失眠,他们说研究表明成年人需要7-9小时睡眠;你倾诉委屈,他们分析情绪管理效率低下的根源。冷静客观像一台精准的计算机,唯独感知不到眼前活生生的人的情绪温度。这种沟通看似高级,实则切断了情感联结的桥梁,让对方觉得自己像面对冰冷的机器,倾诉的欲望瞬间冻成冰块。

第四种姿态:打岔型,话题跳跃冠军,永远不在“频道”上。

小张在会议上的突然插话绝非偶然。这类人擅长在话题沉重时,突然聊起天气、八卦甚至中午吃什么。看起来幽默灵活,实际是用逃避保护自己。他们害怕直面冲突或严肃话题带来的压力,以为转移焦点就能安全。结果呢?真正的问题像滚雪球越滚越大,别人也觉得他们不靠谱、靠不住,信任感碎了一地。

那扇被锁住的门后,其实有钥匙,萨提亚推崇的第五种姿态:一致型。

它的核心不是技巧,而是坦诚:对自己的感受坦诚,也敢于在关系中表达真实;对对方的处境坦诚,带着尊重去聆听去理解。就像学步的孩子,一开始笨拙却真实:感到委屈就说“这事让我很难受”,而非憋着或指责;无法帮忙时坦然说“现在不行”,而非勉强讨好;对方激动时先稳住自己:我理解你很着急,我们慢慢说。

我的邻居陈姐曾深陷“指责-讨好”的夫妻死循环。丈夫晚归她就骂,骂完又后悔道歉,第二天加倍讨好…直到接触一致型沟通,她鼓起勇气对丈夫说:你深夜回家我担心得睡不着,不是想管你,是怕你出事。下次能提前告诉我吗?

没有攻击,只有真实的脆弱和请求。丈夫愣住后第一次放软语气:是我没顾到你感受。

十年死结,竟被一句真实的话轻轻拨开。

打破旧姿态的惯性,不是换个面具那么简单。它需要一次次微小却关键的转身:

1、暂停“自动巡航”,听见内心的声音:

下一次想脱口而出“随便”时,停一秒,问问自己:我此刻真实的想法是什么?我真正需要什么?

2、练习“我”字句,让表达少点火药味:

把“你从来不听我说!”换成“我刚刚讲的时候,感觉没有被听到,有点沮丧。”

焦点从攻击对方,回到表达自身感受。

3、在风暴中稳住自己:

当对方指责或打岔,深吸一口气提醒自己:这是他的应对方式,不等于我的失败。

不被轻易卷入情绪漩涡。

4、小步尝试,容忍不一致的笨拙期:

刚开始可能说得磕绊甚至退回老路,没关系,觉察本身就是改变的开始。对自己宽容些。

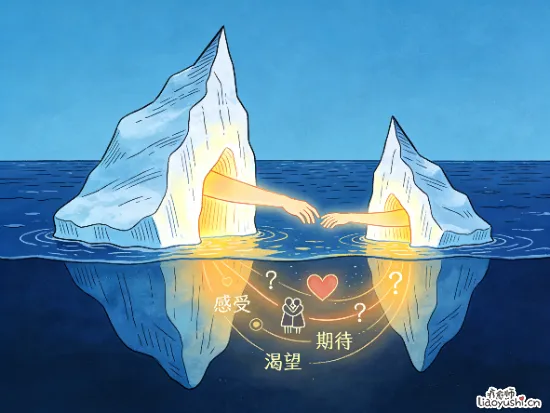

沟通的真谛不是争输赢,而是两颗心努力靠近时发出的光芒。萨提亚为我们擦亮了五种姿态的镜子,讨好、指责、超理智、打岔,皆源于自我保护的本能,却常常成了隔开彼此的砖墙。

而一致型沟通,是拆墙的锤子,更是照见彼此脆弱与渴望的镜面。它需要勇气直面自己的恐惧,更需要耐心倾听他人无声的呼喊。这不是沟通技巧的胜利,而是生命在真诚碰撞中自然生长的回响。

下一次当脱口而出的话再次刺痛对方,试试停一秒,问问自己:此刻的我,是在防御还是在靠近?