我那天在游乐场,真的,就完全失控了。 花生站在独木桥前哭,怎么哄都不肯迈一步。后面三岁小女孩蹭蹭过去了,还回头喊”哥哥加油”,我当时脸腾地烧起来。脑子里嗡嗡响,脱口吼了句”再不过来妈妈走了”,孩子吓得直抽抽。回家路上他小声嘟囔”妈妈生气…宝宝不是故意的”,我眼泪唰地下来了。明明想当温柔妈妈,怎么就成了自己最讨厌的样子?

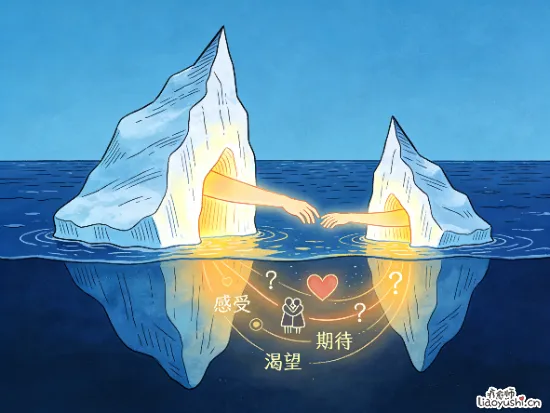

后来学心理的朋友提了嘴”萨提亚冰山”,说人像座漂着的冰山。看到的发脾气、摔门、冷战,这些行为只是冒出水面的尖儿,底下还压着七层东西。维吉尼亚·萨提亚这名字我查了半天,她是上世纪美国的家庭治疗大师,特别擅长把家庭关系揉碎了看。

她的理论里啊,人这座冰山分得清清楚楚:行为、应对方式、感受、观点、期待、渴望,最后那个叫”自我”的沉在最底下。像我吼孩子那事,表面是行为层”威胁要走”,底下呢? 扒开第一层是应对姿态。

萨提亚说人遇到压力会本能选四种面具:讨好、指责、超理智、打岔。我选了指责,用朋友的冰山日记分析法复盘,那一刻我其实在喊:”你看我多失败!连孩子胆子都教不大!”

再往下潜是感受层。当时胸口发紧手心冒汗,这叫初级感受;接着窜上来的是羞耻感,”别人妈当得多轻松”,这层叫感受的感受。

支撑羞耻感的是观点层:”好妈妈必须培养出勇敢孩子”,还有”胆小=我的失职”。这些信念扎在潜意识里,像程序代码似的自动运行。

更深处埋着期待。对自己期待是”完美母亲人设别崩”,对孩子期待是”立刻独立过桥”,还有对路人眼光的期待,”千万别觉得我是废物妈妈”。

真正戳痛我的是渴望层。学萨提亚的老师点破了:”你要的不是孩子过桥,是被认同、被尊重、证明自己有价值”。人类共通的渴望啊,安全感到爱到归属感到自由,缺哪样都疼。

最底下那层”自我“最玄乎。萨提亚管它叫生命力、核心本质。当我被期待和渴望绑架时,早就忘了自己是谁,那个会抱着花生说”怕就怕嘛,妈妈等你”的本真模样。

原生家庭脚本在这儿疯狂加戏。我妈当年常叹气:”你爸就是太懦弱才吃亏”,这话烙在我育儿观里。萨提亚认为,人总在复制成长中熟悉的模式,哪怕它有毒。

怎么破局呢?

一致性沟通是个钥匙。兼顾自己、他人和情境。那天我该蹲下说:”花生害怕妈妈着急(感受),因为妈妈想陪你成长又担心被笑话(观点),其实你按自己节奏来就好(期待),永远爱你和胆小无关(渴望)”。

写冰山日记特管用。把七层面铺纸上,比如: 行为:吼孩子→应对:指责→感受:焦躁→观点:”必须勇敢”→期待:孩子立刻过桥→渴望:被认可→自我:联结断裂。

这么一摊开,问题卡在哪儿清清楚楚。

下沙社区那些学冰山的妈妈说得实在:”现在看见老公沉默,不会直接骂他冷暴力,想想他冰山底下是不是压着累瘫的渴望”。是啊,当我们对他人慈悲…其实是对自己慈悲。

萨提亚有句话特别戳心:”症状是潜意识对问题的解决之道“。发脾气、讨好、冷战…都是我们在旧伤痛里能找到的最好生存策略。

结尾想起花生后来突然敢过桥的画面。他小脚蹭着木头说:”妈妈笑一笑我才走。”我突然懂了,当我的冰山不再摇晃,他的世界才能靠岸。