李姐坐在我对面,眼圈红红的,手里攥着皱巴巴的纸巾。王老师,我真受不了了,这日子没法过了。就昨天,他又半夜才回来,一身酒气。我不过问了一句你还知道回来?,他就炸了,说我管得宽,像个老妈子!我们大吵一架,他摔门进了书房,到现在都没跟我说话。这日子,真没意思透了。

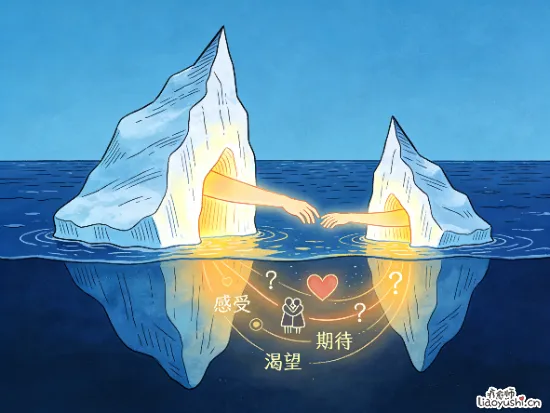

她声音哽咽,那种委屈和愤怒几乎要冲破屋顶。我太熟悉这种场景了。多少夫妻、情侣、亲子,甚至同事之间,那些看似为了一句话、一件小事爆发的激烈冲突,水面之下,都藏着巨大的冰山。

我们看到的争吵,往往只是冰山浮在水面上那微不足道的一角。

萨提亚女士的冰山模型,就像一把精准的手术刀,帮我们剖开人际冲突的迷雾。水面之上,是行为,李姐的质问,丈夫的摔门。这是我们眼睛能看到的浪花,激烈,却只是表象。

水面之下,隐藏着庞大而复杂的结构。第一层是感受。李姐说那句话时,心里翻腾的是什么?是担心他安全回家的焦虑,是独自等待的孤独,是热了三次饭菜却被无视的失落,可能还有一丝不被重视的委屈。而丈夫的炸毛,底下又压着什么?也许是工作应酬的疲惫和压力,也许是觉得不被信任的烦躁,或者是对被管束的反感。愤怒,常常只是其他更脆弱感受的盔甲。

再往下潜,是感受的感受,我们对自身原始情绪的态度。李姐可能一边焦虑,一边又责备自己:我怎么这么啰嗦?会不会让他更烦?

丈夫在愤怒之余,或许也掠过一丝愧疚:又让她等到这么晚…但我能怎么办?

这种自我评判,让情绪雪上加霜。

更深一层,是观点和信念。

李姐心里可能有个根深蒂固的想法:真正在乎你的人,不会让你担心到深夜。这信念可能源于她原生家庭的经验。丈夫那边呢?也许他坚信:男人在外打拼,晚归应酬是常态,家人该理解。或者表达脆弱是没用的,不如用愤怒保护自己。这些像电脑后台程序一样运行的信念,无声地主宰着我们的反应。

冰山底层,是所有人共通的渴望,那是人性深处最柔软、最根本的需求:被爱、被理解、被接纳、被重视、有安全感、有意义。李姐渴望的是丈夫的重视和陪伴带来的安全感;丈夫渴望的,或许是妻子的信任和理解带来的接纳。讽刺的是,他们激烈争吵的行为,恰恰是在亲手推开自己最渴望的东西。

萨提亚犀利地指出,当我们的沟通方式与内心真实的体验(感受、观点、渴望)不一致时,问题就来了。

她归纳了四种常见的不一致沟通姿态,像戴着不同的面具说话:

1、指责型:

像浑身竖满尖刺的刺猬。

都是你的错!

你从来不考虑我的感受!

声音高亢,手指可能指向对方。李姐那句你还知道回来?,就带着浓浓的指责味。表面强势,内心往往充满无助和害怕。

2、讨好型:

总是躬着腰,满脸堆笑。

没事没事,你忙你的,我都没关系…

都是我不好,你别生气。

不断道歉、让步,忽略自己的感受和需求,只求对方满意或避免冲突。内心充满委屈和不值。

3、超理智型:

像一台没有感情的计算机。摆事实、讲道理、列数据,语气冰冷客观。

根据统计,晚归超过11点对家庭和谐度有显著负面影响…

从逻辑上讲,你应该提前告知。

回避感受,无论是自己的还是对方的。内心可能充满不安,用理性筑起高墙。

4、打岔型:

话题跳跃师傅。当气氛紧张时,突然说:

哎,今天天气真不错!

你饿不饿?要不要吃点什么?

或者干脆沉默走开。用转移话题或逃避来应对压力,内心充满迷茫和混乱。

这些姿态都是保护自己的铠甲,可惜,它们也隔绝了真实的连接。

李姐和丈夫,一个滑向指责,一个可能用愤怒(指责的变体)或冷漠(超理智或打岔)回应,结果只能是两败俱伤,渴望依旧深埋冰下。

那把打开僵局的钥匙是什么?萨提亚给出了答案:一致性沟通。

这不是圆滑的技巧,而是内外一致的真诚表达。它意味着:

觉察你的冰山:

在开口前,先潜入水下。我此刻的感受是什么(愤怒?伤心?害怕?)?这感受背后,我持有什么观点或信念?我最深层的渴望又是什么(需要被理解?需要安全感?)?

为自己的感受负责:

不说你让我很生气,而说当你……(描述具体行为),我感到……(表达感受)。把责任归于自己,而非攻击对方。

表达真实的渴望:

勇敢而清晰地表达你内心深处的需要,而不是停留在表面的抱怨或指责上。我需要感到我们是彼此重视的,我希望我们能一起商量晚归的事情,这样我会安心很多。

关注当下,具体描述:

不翻旧账,不笼统批判(如你总是你从不),而是描述具体发生的行为及其对你的影响。

保持开放和尊重:

表达自己的同时,也真诚地邀请和倾听对方的冰山,尊重对方也可能有不同的感受和需求。

回到李姐的故事。后来,她尝试了不一样的沟通。在双方都平静些的时候,她倒了杯水给丈夫,坐下来,看着他的眼睛说:昨晚你那么晚回来,又喝了酒(具体行为),我其实特别担心,怕你路上不安全,也觉得很孤单(表达感受)。我知道你工作应酬不容易(尝试理解对方),但我心里有个地方特别需要安心,需要感觉到我们是紧密连在一起的(表达渴望)。我们能不能一起想想办法,下次再有这种情况,怎么能让我安心点,你也不那么大压力?

这番话没有指责,没有翻旧账,只是平静地呈现了她的冰山全貌,从行为到感受,再到深层的渴望。丈夫紧绷的肩膀明显放松了,沉默了一会儿,有些不好意思,沉默了一会儿,有些不好意思地说:…昨天是我不对,不该摔门。项目压力太大,喝多了点,又觉得你肯定要骂我,就先发火了…我也讨厌吵架。你说得对,下次我尽量提前说,要是太晚,到了地方给你发个定位?或者叫个代驾让你放心?

当沟通的焦点从水面浪花转向冰山全貌,从互相指责转向共同面对彼此水下的脆弱与渴望时,改变就发生了。

这不是魔法,不会一次解决所有问题,但为真正的理解和连接打开了那扇紧闭的门。

我们常常在关系中伤痕累累,不是因为不爱,而是因为不懂。不懂自己冰山下的汹涌,也不懂对方沉默下的呐喊。萨提亚的冰山模型和一致性沟通,不是要我们成为完美的沟通机器,而是提供一份导航图,指引我们在情绪的惊涛骇浪中,找到那条通往彼此内心的航道。

每一次冲突都是冰山的碰撞,而理解是能融化隔阂的暖流。