有时候只是一件小事,却让你突然情绪崩溃?比如同事一句随口的评价,让你一整天陷入自我怀疑;或是伴侣忘了洗碗,你竟怒火中烧,连自己都吓一跳。

我们常常困惑:为什么情绪总像过山车?为什么明知不该生气却控制不住?

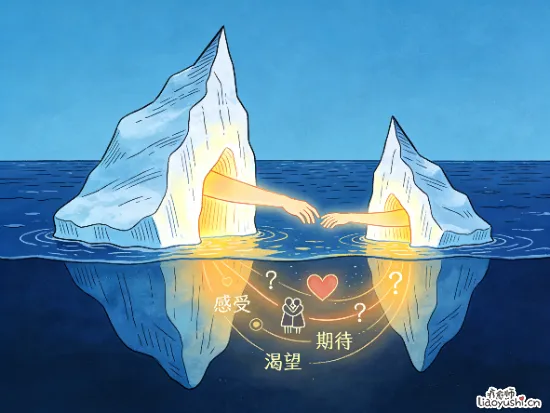

答案可能藏在你的心理冰山深处。

上世纪70年代,家庭治疗师傅维琴尼亚·萨提亚提出一个震撼心理学界的比喻:人的内心就像一座漂浮的冰山。

你能看到的,愤怒的表情、逃避的姿态、刺耳的话语,不过是露出水面的10%。

而真正主宰行为的,是水下那90%的隐秘世界:未被察觉的感受、固化的信念、童年的期待,甚至代代相传的创伤。

一、当情绪失控时,到底发生了什么?

小雅的故事或许你能共鸣:她是同事眼中的老好人,总主动帮人加班、接任务。直到某天领导没采纳她的方案,她突然在会议室痛哭离场。

事后她迷茫地说:我也不懂为什么这么脆弱…

用冰山模型拆解这场爆发:

水面之上:方案被否 → 当场崩溃(行为)

水下深渊:

应对姿态:习惯性讨好他人,换取认可(只要我足够乖,就不会被抛弃)

感受:方案被拒时感到羞耻 → 对感受的感受:羞耻是软弱的表现(更深的羞愧)

观点: 我必须完美才有价值(来自父亲从小的高要求)

期待:渴望领导像父亲一样肯定自己

渴望:深层需求是被无条件接纳

自我:内核认定真实的我不够好

看,一件工作小事,撞碎的竟是童年筑起的玻璃心。

二、四种求救信号:你的身体在替伤口说话

萨提亚发现,当水下冰山动荡时,人会本能启动生存姿态保护脆弱内核。

这些姿态像暗号,泄露未愈合的伤:

1都是我的错!(讨好型)

→ 蜷缩身体、低声下气,用道歉抵挡冲突 水下真相:恐惧被抛弃,用自我压缩换取安全感

2都是你害的!(指责型)

→ 手指对方、提高音量,用怒火掩盖无助 水下真相:害怕暴露脆弱,先发制人筑墙

3根据数据来看…(超理智型)

→ 面无表情列道理,把情绪锁进保险箱 水下真相:早年情感被忽视,只敢相信逻辑

4哈哈哈今天天气真好(打岔型)

→ 突然转移话题,用玩笑扑灭情绪火苗 水下真相:成长于混乱家庭,用混乱逃避痛苦

这些模式曾救过我们,小时候讨好父母换来拥抱,指责同学吓退欺凌。但成年后,它们成了困住生命的铁笼。

三、深潜工具包:三步打捞你的隐藏冰山

别担心,萨提亚留下了探索指南。就像潜水员训练,我们也能潜入心灵深海:

第一步:定位情绪触发器

下次情绪爆时,立刻问:

刚才发生了什么?(行为)

我第一反应是什么动作?(应对姿态)

关键追问:这个场景让我想起童年哪个画面?

案例:每次被伴侣冷落就暴怒的阿强,发现这像极了7岁目睹父亲摔门离开的夜。

第二步:解码感受的密码

情绪是冰山邮差。试着给感受写封信:亲爱的愤怒:谢谢你提醒我,我又在牺牲自己满足别人。你真正想保护的是我哪个部分?,你的主人

一位来访者在咨询中写下:愤怒在吼:看看我!别再做隐形人了!,这才发现愤怒下藏着未被看见的渴望。

第三步:改写底层程序

面对最痛的未完成期待:

· 把 我要父母为我童年道歉转化为:我为自己创造此刻的安全感

· 把 伴侣必须懂我改写为:我先拥抱自己的孤独

当渴望由他人转向自我,冰山的裂痕开始弥合。

四、破冰重生:当90%的暗涌化作光

勇军的故事是很好印证。中年失业的他沉迷游戏逃避现实,妻子威胁离婚。冰山探索中,他追溯到12岁:考砸后被父亲骂废物,躲进阁楼打游戏。

那句废物长成他冰山的根基,自我价值=社会成就。

通过三次自我对话:

1、释放对父亲的怨恨:你不是故意伤害我,只是不懂表达;

2、拥抱12岁的自己:失败了也没关系,我依然爱你;

3、重建渴望:我的价值在于存在本身。

三个月后他开起早餐铺。妻子惊讶地说:他不再摔手机骂社会,还会说今天豆花没做好,但明天会进步。

深潜者须知:真相往往在海底

萨提亚强调:冰山探索不是考古,而是和解。

不必执着修复每层创伤,只需让光透进深海:

- 当讨好者敢说我需要休息

- 当指责者能道我其实很怕

- 当理智者流泪说这里好痛

- 当打岔者坐下说我们谈谈

改变的奇迹就此发生,你不再被90%的潜意识暗流裹挟,而是掌舵自己人生的船长。

所有失控的情绪都是求救信号,所有重复的困境都是未读来信。下一次当焦虑攥住你、愤怒灼烧你,不妨轻声问问内心:水下那座冰山,究竟藏着什么需要被我听见?

答案浮现那刻,便是你真正诞生的时刻。