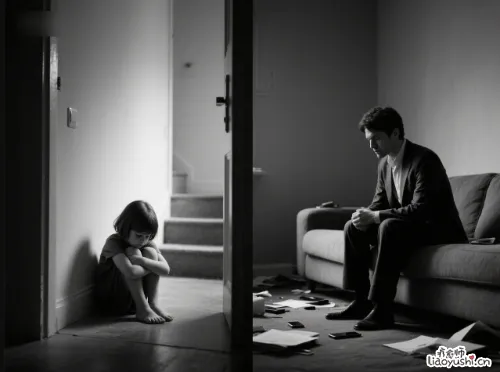

你说这心空落落的,明明身边也有人围着,却总觉得隔着层厚厚的玻璃。那感觉像什么呢?像是站在热闹的街市里,声音鼎沸,人影幢幢,偏偏你一个人站在透明的罩子里头,看得见外面,外面却碰不到你。渴望靠近,却又害怕靠近后带来的可能伤害,那种深入骨髓的孤立感,就是缺爱者常年背负的影子。有时候连自己都困惑,为什么明明想要拥抱全世界,身体却下意识蜷缩防御?这拧巴的根源,往往得往生命最初的土壤里刨。

小时候那个家啊,本该是我们情感的摇篮,安全感的堡垒。但有些摇篮它漏风,堡垒它地基不稳。原生家庭埋下的隐痛,悄悄在成年后化作思维与行为的荆棘。我们通常能清晰识别出这五大核心的缺失,安全感的缺失、价值感的缺失、信任感的缺失、归属感的缺失、情感辨识与表达能力的缺失。它们像看不见的绳索,捆住了我们奔向温暖的手脚。

安全感这东西,对缺爱者来说真是奢华品。童年时若情感回应像抽奖,时有时无、阴晴不定,那个小小孩儿的心就像坐上了永不停歇的过山车。他时刻悬着心,无法预期下一秒是拥抱还是冷漠。长大后,这感觉就内化了,变成了对世界的预设:危险不知何时降临。于是过度警觉成了本能,一点点风吹草动就竖起全身的刺;总在关系里做那个先离开的人,生怕自己被抛弃;控制欲强得像要把所有变数都死死捏在手心,说到底,是内心那个吓坏了的小孩试图构建一个自己能控制的安全区。

外面的天气是真奇怪啊,昨天还热得穿短袖,今天就得翻出外套了,这变化快得让人措手不及,有点像我们缺爱者敏感的情绪开关是不是?但你想控制天气?不可能的。

价值感的根基,在童年就该被稳固地打下。当父母的爱总是带着附加条件,考得好才值得被爱、听话才招人喜欢,孩子本能地学会一件事:我的价值,完全依附于我能做到什么、我能满足谁。这种有条件的爱种下的恶果是什么?是成年后永远无法停息的自我证明。

工作狂式地压榨自己,不敢停下来喘息,潜意识里觉得不产出价值就会被抛弃;活成讨好型人格的典范,别人的需求永远是第一优先级,自己的感受和界限模糊得像水里的墨迹;过度敏感得可怕,旁人一个不经意的皱眉、一句无心的评价,都能在你心里引发八级地震,解读为我果然不够好、我又失败了。这种对自身价值的根本性怀疑,像慢性毒药,侵蚀着每一段关系、每一个成就带来的本该有的喜悦。

人与人之间最珍贵的纽带是什么?是信任。可对许多缺爱者来说,信任就像悬崖上的绳索,不知道哪一步就会断裂。童年经历的情感忽视或虐待,无论是身体上的还是情感上的冷暴力,像一把钝刀,反复切割着信任的神经。成年后的人际关系就成了布满陷阱的雷区。要么全面戒备,把自己缩进坚硬的壳里,拒绝任何深度连接的可能,觉得靠近只会受伤;要么走向另一个极端,爱得盲目又汹涌,像不会游泳的人抓住一根浮木,过度依赖、过度理想化对方,把对方当作救赎自己的光源。

这种扭曲的模式,让健康平等的亲密关系成了遥不可及的幻梦。建立并维系健康的信任?感觉比登天还难。难。

“家”这个字,对有些人来说,是充电的港湾;对另一些人,却是无法愈合的旧伤。从小缺乏稳定温暖的家庭氛围的小孩,就像无根的浮萍,没学会如何在情感上真正着陆。成年后,那份深入骨髓的无家可归感如影随形。可能拼命想组建自己的小家庭,试图填补内心的巨大空洞,却常常不知如何经营,重复着旧有的冰冷模式;也可能干脆逃避深度承诺的家庭关系,在表面的热闹或完全的孤独中辗转反侧,心底始终有个声音在低语:我不属于这里,我不配拥有。

这种归属感的缺失,是灵魂深处难以言说的孤寂。

最让人心酸又无奈的,或许是第五点:情感的辨识与表达像被蒙上了一层厚厚的布帘。原生家庭里,如果情绪不被允许、不被看见、不被接纳,哭什么哭,真没用!、男孩子不许怕!,孩子就只能硬生生把自己的感受压下去,埋起来。久而久之,连自己都搞不清心里到底是啥滋味了。愤怒?委屈?悲伤?搅成一团糊糊。这叫述情障碍。

成年后,在亲密关系里,这简直是灾难现场。明明渴望靠近,话说出口却句句带刺;明明心里在乎得要命,表现得却冷漠疏离;对方的情感信号,接收起来像隔着一座山那样困难;自己积压的情绪,一旦爆发往往又像山洪倾泻,无法自控。沟通?理解?平和的表达?太难了。难。情感表达这门语言,我们仿佛从未真正学过。

这五大缺失,安全感、价值感、信任感、归属感、情感能力,像是原生家庭刻在我们思维与行为模式上的五道伤痕。它们共同作用,塑造了那个在爱面前既渴望又恐惧、既亲近又疏离的拧巴的自己。那个被困在童年阴影里的自己。看到这里,你可能心头沉重。是的,承认原生家庭带来的深远影响,正视这些缺失,确实不容易。但这恰恰是自我救赎地图上最关键的一个坐标。

原生家庭的影响确实深远,但绝非不可撼动的宿命。意识到这些模式,就是点亮了改变的第一盏灯。那个习惯性推开别人、或者过度依赖别人的程序,是可以被我们亲手修改的。安全感可以重新建立,一点一点,通过稳定、可预期的自我关照和健康关系来滋养。价值感可以重新锚定,明白你的存在本身,就是无需证明的珍贵。信任感可以在一次次安全的、适度的风险尝试中缓慢修复。归属感最终要扎根于对自己的全然接纳,我在这里,我属于我自己。情感能力,像任何技能一样,可以通过学习和练习来提升,学着命名感受,学着温和表达。

父母赐予我们的,是人生最初的地图;而我们终究要自己拿起笔,修改那条通往自我的路径。