早晨堵在高架上动弹不得时,我常会猛地捶一把方向盘。收音机里主持人聒噪的声音混着喇叭声扎进耳朵,心里有个声音在吼:凭什么是我卡在这里?凭什么又迟到了?这种对抗像呼吸一样自然,仿佛推开一块不断滚落的巨石。直到有天读到海灵格那句我允许任何事情的发生,才猛然意识到,原来自己大半生都在和必然较劲。

那个德国老头儿海灵格,九十多岁离世前在南非待了十六年,当过神父教过书,还上过二战战场蹲过战俘营。他用一辈子琢磨明白一件事:生命是一趟从沉睡到醒来的旅程。而叫醒我们的闹铃往往是:砰的一声,生活碎了一地。

允许这个词在他的诗里反复冒头,像根救命稻草。允许交通瘫痪,允许老板发火,允许孩子哭闹。不是认怂,是看清所有事情都是因缘和合而来。堵车?或许因为前面有事故救了几条命;被骂?可能对方刚接到亲人病危通知。我们总在抱怨不该这样,却忘了追问为什么成了这样。

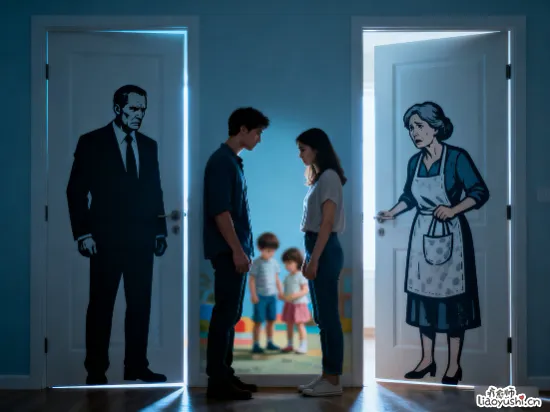

比如我妈总念叨我心太软要吃亏,我耳朵都听出茧子了。有次和她大吵摔门逃走,结果在咖啡馆读到海灵格那句拒绝父母的人也在拒绝自己。突然像被雷劈中似的,我这些年拼命证明自己不像她,可镜子里的眼神分明和她拧巴时一模一样!对抗父母的影子,反而把自己活成了拧麻花的样子。

说到拧巴,海灵格见过太多人把人生拧成死结。有位女士恨透父母,牙都松动了还咬着牙说宁可牙齿掉光也不和解。排列治疗时,她儿子竟冲出来要替她死。孩子接住父母的痛苦,像接住烫手的山芋。这多像他说的:如果爱不能唤醒你,生命就用痛苦唤醒你;如果痛苦不能,就用更大的痛苦;如果更大的痛苦不能,就用失去…

生命如此固执地想摇醒我们,哪怕用尽残酷手段。

第一次读《我允许》那首诗,最戳我的是关于情绪那段:情绪只是身体上的觉受,本无好坏。越是抗拒,越是强烈。去年项目崩盘时我整夜失眠,后来干脆放任焦虑在身体里窜。怪得很,当我对着黑暗说行,你爱待多久待多久,那团火竟自己熄了。原来情绪像洪水,硬堵只会决堤,得挖条河道任它流走。

有人误以为允许是躺平认命。可你看海灵格本人,蹲过战俘营、脱过神父袍、顶着争议搞家排疗法。他的允许是看清风向再扬帆,像老水手般敬畏风浪而非逃避。有个案主总愁没钱,海灵格反问:你爱你的工作吗?

当我们抱怨收入时,是不是其实在厌恶手上做的事?

前两天暴雨,阳台的茉莉被打落大半。要是以前我得心疼得念叨几天,那天却莫名想起他的话:看,只是看。允许一切如其所是。于是捡起湿漉漉的花瓣泡茶,竟喝出泥土的清甜。原来允许不是妥协,是把为什么砸我头上的质问,换成原来你也在这里的相认。

你们见过祖鲁族的仪式吗?海灵格在那儿待了十六年,说他们的世界观让他大开眼界。有时候我觉得他的允许里,藏着祖鲁人对天地万物的那种敬畏。

觉醒的滋味,有点像高烧退去后喝下的第一口粥。温热的,不烫不凉,米粒软得恰到好处。从凭什么是我到原来如此,中间隔着一场对生命的臣服。就像海灵格提醒的:在每一个当下时刻,我唯一要做的,就是全然地经历。堵车时听雨刮器的节奏,争吵时感受心跳的撞击,失业时尝眼泪的咸涩,活着不就为了这个吗?

有个意象总在我脑子里晃:海灵格写人醒来的过程像棵树。根扎进家族血脉的土壤,枝桠却向着光生长。允许父母如其所是,允许自己伤痕累累,允许命运阴晴不定。如此,树才能从沉睡的种子里挣出,抖落土渣,哗啦一下捅破黑暗。

此刻窗外的车流又堵成红尾灯的长河。但这次我没捶方向盘,反倒摇下车窗,听见卖玉兰花的老妇人哼着小调走远。她的篮子是空的,可歌声满得要溢出来。

生命会用生命的方式,在无限的时间和空间里无止境地来唤醒你,直到你醒来。

当不再问为什么是我,而是你想教会我什么,那些曾经刺向我们的碎片,终将成为灵魂的底座。