那年夏天,我接到出版社十万字书稿任务时信心满满,三个月绰绰有余。结果前两个月只写了八千字。每天坐到电脑前,微信弹窗跳出来就秒回,淘宝推荐新商品必点开研究,甚至突然开始整理五年前的旧照片。最后三十天,我陷入炼狱模式:每天灌五杯黑咖啡写到凌晨三点,交稿时眼前发黑的瞬间,我发誓这辈子再不要被拖延症凌迟。

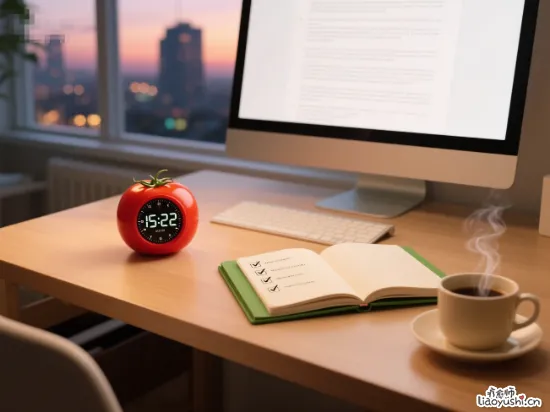

这种经历你是否熟悉?明明任务堆成山,却总在刷手机;截止日期火烧眉毛,手指却像被胶水粘在短视频页面上滑动。后来我偶然在咖啡店遇见自由插画师小林,她桌上那只番茄形状的计时器引起了我的注意。以前赶稿时我能把整层楼的地板拖三遍也不愿碰数位板,她苦笑,直到用了这个物理挂。

这个挂就是番茄工作法:专注工作25分钟后休息5分钟,四个循环后休息15-30分钟。听起来简单得可疑对吧?但当我真正实践时,才发现其中暗藏对抗拖延的精密机制。

一、为什么25分钟能撬动拖延巨石?

当初我面对十万字任务的心理压力,像面对珠穆朗玛峰。但当我拆解出25分钟只写300字这个微型目标时,大脑警报瞬间解除。神经科学证实,当任务被切割到足够小时,杏仁核不会触发恐惧反应。那些瘫痪我们行动力的写完全书做完年报的庞然大物,在25分钟的熔炉里被炼成了可吞噬的小方块。

更精妙的是时间枷锁的设计。启动任务前我对手机说:25分钟后允许你碰我,就像给大脑注射镇定剂。有次写稿中途突然想起要查资料,瞥见计时器才过去12分钟,便顺手在稿纸上记下关键词。结果25分钟结束时,清单上积攒的五个待办事项竟在休息时间五分钟内全部解决,原来我们浪费在任务切换中的时间远超想象。

朋友阿杰的亲身案例更具冲击力。这个曾因拖延丢过工作的程序员,用番茄钟改造工作模式:第一个番茄修复BUG,第二个番茄写新功能,第三个番茄查技术文档。不到三周,他从团队吊车尾变成效率标兵,最近甚至提前两周完成区块链项目的核心模块。以前觉得忙到没时间喝水,现在每天番茄时段外还能带薪摸鱼。他在群里炫耀。

二、番茄工作法的隐藏关卡

你以为这只是简单的时间切割?其内核是套精密的心理博弈系统。

1. 偷时间的刺客现形记

当我开始记录每个番茄时段的中断原因,触目惊心的数据浮出水面:平均每个25分钟被微信切断1.8次,突然想查资料0.7次,同事询问0.5次。这些隐形刺客每天偷走我近三小时。后来我在番茄时段启用飞行模式+物理便签,干扰项记在纸上留待休息期处理,效率飙升47%。

2. 成就感的诱惑

书桌前的可视化进度板是我坚持的秘密。每完成一个番茄,就在今日战果区贴颗红色磁粒。看着磁粒从早餐时的零星两三颗,到傍晚连成红色长城,多巴胺分泌堪比游戏通关。有次为突破单日12番茄的纪录,我甚至主动放弃午休,当成就感到位,自律会变成成瘾性行为。

3. 完美主义的溶解剂

修改毕业论文时,我总在这段表述不够学术的纠结中反复删改。导师扔来番茄计时器:初稿阶段敢暂停删改动作试试?无奈连续完成八个番茄钟后,奇迹发生了:三万字初稿流淌而出,而那些曾让我卡壳的难点,在全局视野下竟自动浮现解决方案。原来完成才是完美的解药。

三、66天炼成的自动化系统

开始两周简直是反人性的折磨。第3天我无数次抓起手机又放下,第7天盯着空白文档吃了六个番茄(实际产出量为零)。转折点在第16天,当闹铃响起时我竟下意识保存文档合上电脑,肌肉记忆开始接管控制权。

英国伦敦大学学院的研究揭开了这个魔法:95%的人养成习惯需要18至254天,平均值为66天。当行为在相同情境下重复,大脑会将其转化为自动反应。那些起初需要咬牙切齿坚持的25分钟冲刺,两个月后变成如刷牙般的条件反射。现在每到上午九点,我的手会自动摸向计时器旋钮,如同巴甫洛夫的铃铛实验。

四、番茄宇宙的无限扩展

最初的番茄钟只救我于书稿水火,后来竟裂变成生活操作系统:

· 晨间启动协议:三个番茄钟处理核心任务(写作/编程),避免被邮件和会议撕碎时间。

· 创意困局破解:卡文时启动极速番茄,逼自己25分钟内狂写不修改,次品中常藏金矿。

· 家务时间压缩:用两个番茄钟搞定全屋清洁,计时器的滴答声让拖地速度堪比竞走。

更惊喜的是它改变了我的时间感知力。现在估算任务会本能换算:这份企划案≈8个番茄,出差路上四十分钟恰是移动番茄时段。时间从模糊的焦虑源变成了可量化的盟友。

上周回母校分享时,台下学生追问:试过各种效率工具,为什么只有番茄钟坚持下来了?我指向报告厅角落的空调:你知道它为什么持续制冷吗?运转25分钟休息5分钟的保护机制,让压缩机三十年不报废。

人类大脑何尝不是精密的机器?连续运转会过热宕机,无限期待机反而锈死齿轮。番茄工作法之所以成为全球六亿拖延患者的解药,正因它顺应了人类心智的底层逻辑:用可承受的冲刺消解畏难情绪,用即时反馈替代虚无奖励,用规律的脉冲维持系统永生。

那只红色番茄计时器至今在我电脑右侧旋转。当它的发条开始走动,我便听见时间在耳边清晰落地:嘀嗒,二十五次心跳,便是改写命运的最小时间单位。