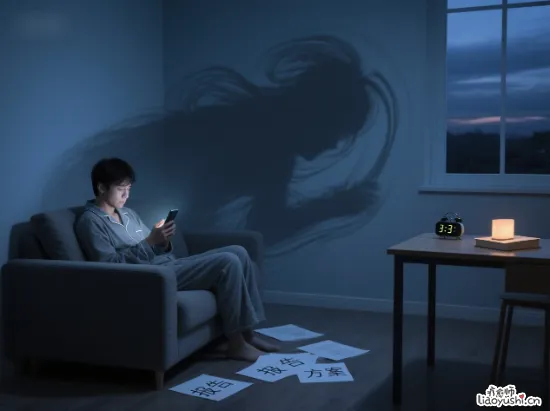

凌晨三点的屏幕光刺得眼睛发酸,手指机械地滑动短视频。脚边散着三天前就该交的方案草稿,电脑文档光标在标题栏孤独闪烁。我们清楚听见 Deadline 的秒针在耳膜上敲打,身体却像被钉在沙发上,这一刻的拖延,从来不是懒惰,而是恐惧披上了逃避的外衣。

朋友小敏的论文答辩前夜,我在她家目睹了一场拖延仪式:她把书架按颜色重新排序,给绿植擦洗每片叶子,甚至拆洗了空调滤网。我总得先做点有用的事才能开始写论文,她苦笑着抖落满手灰尘。而书桌上那份只写了标题的答辩稿,像一块不敢触碰的烙铁。当重要任务悬在头顶,人往往会拼命抓住任何能证明我在努力的琐碎,用虚假的充实感麻痹焦虑。

这种逃避背后藏着双重恐惧。去年负责公司关键项目的阿凯坦言:每次打开策划案就手心冒汗,怕方案被否证明我无能,又怕做得太好下次背更重的锅。

完美主义成了很好的盾牌:只要不交卷,就永远不算失败。

心理学研究印证了这一点:拖延者常陷入全有或全无的思维陷阱,宁愿用时间不够当借口,也不敢面对尽力了仍不够好的可能性。而更隐蔽的是对成功的恐惧:那个总在最后一刻才交稿的插画师悄悄说:客户夸我效率高怎么办?下回肯定压更急的工期…

当优秀可能成为枷锁,拖延反而成了控制压力的阀门。

短期兴奋感是恐惧的止疼片。大脑像个精明的商人,当完成项目获得成就感的远期回报太遥远,它会毫不犹豫选择刷搞笑视频立刻分泌多巴胺的现货。我们像抓住救生圈般沉迷即时满足:再吃一口甜品缓解焦虑,再开一局游戏逃避决策…用当下确定的愉悦,对冲未来模糊的不安。

但这种对冲藏着陷阱,那个总在考前通宵的小伙子发现:熬到四点写完卷子的瞬间,居然有种英雄般的亢奋。

拖延后的侥幸通关,反而让大脑把兴奋感存入奖赏库,下次更难抗拒悬崖起舞的诱惑。

撕开恐惧的面具需要认知重构。当设计师琳琳盯着空白画布发抖时,我问她:最坏的结果是什么?、总监说没创意…重做两版…最差扣点钱。、比得上你此刻胃绞痛三天的代价吗?她突然笑了。把模糊的恐惧具象化,往往发现怪兽只是野猫大小。后来她在屏幕贴便签:允许画垃圾,反倒画出季度好设计。

行动是打破茧房的刀。程序员老陈用五分钟启动法治好了十年拖延:我就骗自己只写五分钟代码。但一旦敲起键盘,常顺带修完整个模块。

大脑抗拒宏大的完成,却不抗拒微小的开始。

就像跨栏运动员的起跑姿势降低风阻,拆解任务本质是给行动制造斜坡。他在工位摆沙漏,倒转后立刻碰键盘,用物理仪式切断犹豫。

解药藏在自我慈悲里。

看到实习生因拖延自责到失眠,我分享了自己的溃败史:曾因害怕写书稿,躲在云南客栈剥了三天核桃。当她瞪大眼睛问后来呢,我亮出文档里十万字垃圾稿:你看,恐惧的茧裹得再厚,咬破了就是翅膀的养料。

她眼眶发红地打开电脑。当我们接纳恐惧是人性而非缺陷,才能真正与任务并肩作战。

现在望向脚边的方案稿,我关掉刺眼的短视频。给同事发消息:明早九点,初稿会带着咖啡渍准时出现。

按下发送键时,文档里跳出第一个句子,当勇气跑赢恐惧一秒,拖延的茧房就裂开第一道缝。光透进来的地方,站着更坦然的自己。