深夜两点,电脑屏幕的光映着李然疲惫的脸。他机械地刷着手机,胃里像塞了块石头,明天早上的项目汇报材料连开头都没写。三周前就接到任务时,他信心满满规划每天完成一小部分。结果每天安慰自己”还有时间”,直到此刻被死线逼到墙角。这不是第一次了。去年他因此错过职称申请,前年差点耽误婚礼筹备。每次他都痛骂自己懒惰,却在下个任务来临时重复同样剧本。拖延像幽灵般侵蚀着生活,但真相是:拖延根本与懒惰无关,而是大脑启动了错误的保护程序。

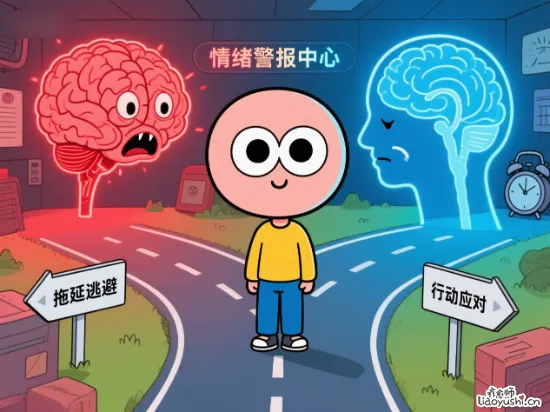

一、拖延的幕后黑手:大脑里的情绪警报器

心理学研究发现,当我们面对复杂任务时,大脑深处的杏仁核会率先拉响警报:”注意!这里有潜在威胁!”这种威胁可能是对失败的恐惧,或是对痛苦的预判。此时杏仁核会释放压力激素,强行抑制前额叶皮层的理性思考功能,就像汽车警报器响个不停时,你根本无法听清导航指令。

更令人意外的是,慢性拖延者大脑中杏仁核的灰质体积更大,他们对任务潜在后果更为敏感,情绪反应也更强烈。这就是为什么面对同样的任务,拖延者在起跑线上就仿佛被无形绳索捆住手脚:拖延本质上是情绪调节的瘫痪。

真实案例: 张薇在广告公司工作,每次接到重要创意方案都会陷入怪圈。明明提前三周拿到需求,却硬是拖到最后三天才开始熬夜赶工。心理咨询中她发现,童年时父亲对她作业的严苛批评,导致她潜意识将”任务交付”与”严厉指责”关联。每当接到任务,情绪脑就自动触发逃避反应,形成拖延的恶性循环。

二、击破拖延的三个心理重构术

技巧1:给情绪贴标签,化解大脑警报

当拖延冲动袭来时,试试这个两分钟练习:

- 暂停所有行动,深呼吸三次

- 用具体词汇描述当前感受:”我正在焦虑…害怕方案被否定…”

- 承认情绪合理性:”是的,这种感觉确实不舒服,但它是正常的”

神经科学证实,当人精确命名情绪时,前额叶皮层会重新激活,杏仁核活动显著降低。多伦多大学实验显示,每天进行情绪标注的拖延者,工作效率提升40%。

技巧2:时间旅行练习,打破拖延幻觉

拖延者常陷入”未来自我神化”的幻觉:”明天我的状态会更好”。但大量研究发现,人们总是高估未来的能力和时间资源。

实战工具:拖延决策模型画布

拿出一张纸划分三个区域:

[当下感受] 任务厌恶感:★★★(高) | 结果价值感:★(低)

[三天后预测] 任务厌恶感:★(低)? | 结果价值感:★★★(高)?

[真实情况] 任务厌恶感:★★★(不变) | 结果价值感:★★☆(略升)

这个视觉化练习揭露了关键真相:任务引发的厌恶感并不会随日期推移自动降低,相反,拖延只会让价值感打折。当李然在汇报前三天画出这个模型,终于看清”现在做”和”最后熬夜做”的实际痛苦值几乎相同,但提前完成能获得修改机会。这个认知让他当晚就打开了文档。

技巧3:启动微小承诺,骗过大脑抵抗机制

完美主义是拖延的催化剂。总想”准备充分再开始”的人,往往永远开始不了。韩国行动心理学研究会提出”5厘米承诺法则”:只做肉眼可见进展的最小行动。

案例应用: 程序员阿凯需要完成枯燥的代码重构。他不再要求自己”今天写完模块”,改为:

- 承诺1:打开IDE开发环境(耗时3秒)

- 承诺2:定位到需要修改的文件(耗时1分钟)

- 承诺3:重命名第一个变量(耗时30秒)

神奇的是,当他完成这三个微小步骤后,自然进入了编码流状态。大脑的启动阻力被”欺骗”了,因为微小行动不会触发威胁警报。这种方法在软件开发团队推广后,项目延期率下降60%。

三、重塑行动系统的终极心法

上述技巧需要依托于更深层的认知重构。当我们理解拖延不是性格缺陷,而是大脑保护机制过载的表现时,自我批判就会转化为自我调节。

研究显示,自我关怀度高的拖延者改变效率提升300%。每当想责备自己拖延时,试试转换句式:

❌ “我又在拖延,真是废物”

✅ “我的情绪脑正在努力保护我,现在需要帮它切换模式”

这种认知转换解放了大量心理能量。26岁的自由插画师苏琪用三个月实践记录证明:自我批判日记让拖延频率增加24%,而自我关怀日记使有效行动率提升67%(斯坦福自我管理实验室)。

四、从拖延到行动的跃迁

改变拖延不是靠意志力硬抗,而是重建大脑的条件反射。每次用微小行动突破情绪阻力时,都在重塑神经通路。三个月后,那些曾被推迟的梦想开始显形。

李然在掌握三个技巧后,项目进度表出现逆转:他将大方案拆解为每日”5厘米任务”,用情绪标注法化解凌晨三点的焦虑,在办公室张贴时间决策画布。最近季度考核,他首次提前一周完成全部材料,还获得创新提案奖。当你理解拖延是情绪而非懒惰,改变就找到了支点。 那些被推迟的人生,此刻正在重启。

前额叶皮层与杏仁核的拉锯战中,每个微小行动都是投向理性方的砝码。

当积累足够多”现在开始”的瞬间,拖延的循环终将被打破,不是因强迫自己奔跑,而是因不再恐惧迈步。