1. 模糊,拖延症的隐形飞弹

凌晨两点,你盯着空白的PPT发呆。下周才交,明天再写吧,结果拖到截止前夜疯狂赶工。这不是懒惰,而是认知模糊在作祟。当我们说我要学习我要健身时,大脑接收的是一团迷雾。没有具体场景、步骤、标准,它默认选择最省力的路径:逃避。

神经科学揭露了真相:模糊选项会迫使大脑在多个可能性间反复评估,像手机同时运行10个APP,电量(意志力)飞速消耗。超市果酱实验印证了这点:提供24种口味的摊位吸引50%顾客驻足,但仅3%购买;而只有6种的摊位,购买率高达15%。选择过载等于行动瘫痪。

破解术:用SMART原则炼化模糊

✍️ 把我要读书变成:今晚8点在家读《认知觉醒》第3章,用绿色荧光笔划重点,读后写3句心得。

? 给目标加上感官坐标:健身不是抽象概念,而是明早7点在小区跑步3公里,耳机放《追梦赤子心》。

心理学家福格指出:行为=动机×能力×提示。清晰的提示(如跑鞋放床头)能将行动阻力降低76%。

真实案例

程序员小张总拖延代码学习。当他将学Python拆解成每天通勤路上用Codecademy完成1个小练习,输出截图发学习群,两周后进度条拉满90%。

2. 刻度恐惧,完美主义的温柔陷阱

报告必须惊艳全场!、健身计划要坚持365天!,这些宏伟目标往往死于启动前夜。消极完美主义者的大脑里住着严厉的监工:要么满分,要么零分。当任务被镀上必须完美的金边,起点就成了断崖。

恐惧的本质是想象与现实的落差。2024年斯坦福行为实验发现:当受试者把写论文重构为先画思维导图→明早写引言→下午补充案例,焦虑值下降43%。因为大脑从盯着珠峰,转向了脚下的第一级台阶。

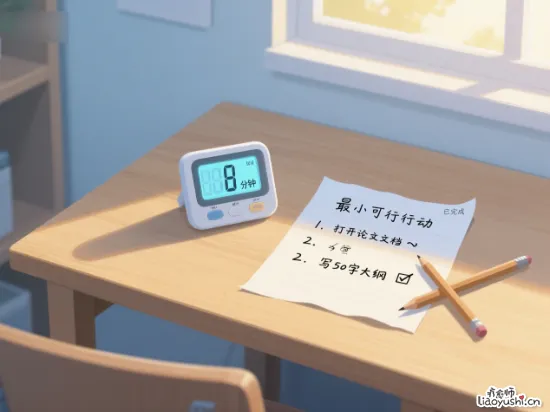

破解术:番茄工作法+微行动

启动25分钟结界:

计时器响之前,只做最小行动,只写报告标题、只跑5分钟。这能绕过恐惧本能。

? 主动降低标准:

作家村上春树初稿准则:允许自己写世界上最烂的文字。

神经学研究证实:当人专注于做而非结果时,前额叶皮层活跃度升高,杏仁核(恐惧中枢)活动减弱。

真实案例

自媒体人小林总因视频不够精致拖延发布。改为每周三发1条60秒手机直拍,内容帮粉丝解决1个具体问题后,三个月涨粉10万。

3. 专注目标,心流的燃料舱

为什么玩游戏能连赢5小时不累,工作30分钟就烦躁?差别在于即时反馈的密度。心流状态研究者契克森米哈伊揭示:当挑战与技能平衡,且目标像游戏关卡般清晰时,人会进入忘我境界。

拖延者常困在两种模式:

多线程僵尸:边写方案边回微信,1小时切屏23次,实际有效工作11分钟。

黑洞时间:查资料变成刷3小时短视频。

破解术:设计行动边界与停战领域

行动边界:

给任务设熔断点,这篇稿件写到18:00必须停笔,无论完成度。

停战领域:

每晚21:00-22:00启动勿扰模式,手机调灰度显示,物理隔绝干扰源 微软亚洲区前副总裁蔡恩全的策略印证此点:深度工作时把自己锁进隔音室,门外面挂作战中标牌。

真实案例

设计师阿雅用双屏物理隔离法:工作屏只开设计软件,娱乐屏放角落用布遮盖。项目效率提升200%,准时下班率从12%升至89%。

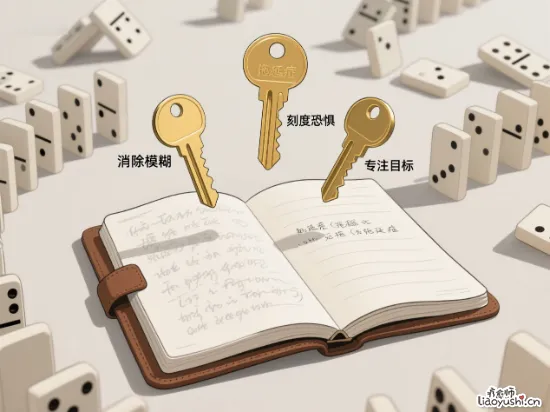

三钥联动:从拖延到掌控的蜕变

真正的改变发生在三大心法嵌套使用时:

1、周一早晨:用SMART原则把处理邮件转化为10:00-10:45集中回复重要邮件5封,其他归档待办(消除模糊)

2、执行时:开25分钟番茄钟,告诉自己只回第一封就行(破除刻度恐惧)

3、过程中:关微信、戴降噪耳机,电脑退出所有社交账号(专注目标)

数据不会说谎:执行此流程的参与者,拖延量表得分四周内降低61%,焦虑值下降32%。

因为他们终于领悟:生产力不是对抗懒惰,而是用清晰度驯服野马般的大脑。

这把钥匙已在你我手中。下一次拖延诱惑来袭时,记得问自己三句话:

- 下一步具体动作是什么?(捏碎模糊)

- 我能接受的最差版本是怎样的?(驯服恐惧)

- 此刻什么值得我屏蔽全世界?(点燃专注)

答案浮现之时,便是行动开始之际。