上周二凌晨三点,我又在数对面楼还剩几盏灯亮着。胸口这里闷得很,脑子却像一锅煮沸的粥,咕嘟咕嘟冒着泡泡。昨天开会时那句没过脑子的话,这个方案是不是有点简单粗暴?,又反复跳出来,清晰得让我发慌。老板当时抬眼看我的眼神,哎呀,那个眼神,是不是藏着什么失望?或者……轻蔑?

我翻来身,在黑暗里用力闭紧眼睛,使劲甩了甩头,想把那画面甩出去。没用。它黏住了,像吐在头发上的口香糖,越扯越长,越扯越恶心。我听见自己心里有个微弱的声音在叹气:别想了,赶紧睡吧,明天还得早起。可另一个声音更大声地反驳:怎么能不想?万一…万一那句话真让他觉得我能力不行?万一影响年终评估?万一…

这场景,你熟不熟?我们常常把这些纠缠不休的玩意儿,叫做想太多。好像过错在自己,是自己太敏感,太脆弱,太爱钻牛角尖。我们甚至为此责备自己:你怎么就不能心大一点?

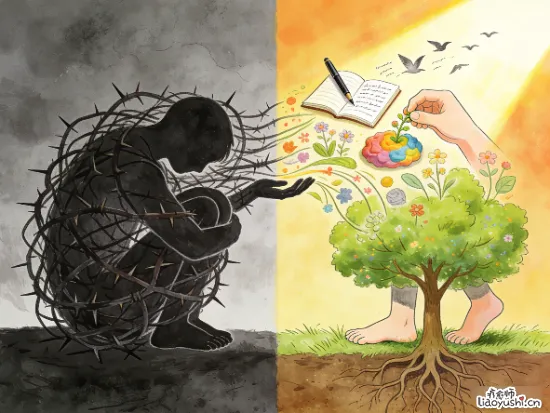

仿佛心大一点,就能让那些缠住脚的藤蔓自动松开似的。我们总觉得,只要自己努力一点,再努力一点控制住思维,就能让这些恼人的东西安静下来,关掉它,要关掉它。

可真相往往令人背脊发凉:绝非我们想太多,而是那些念头,像一群任性又狡猾的幽灵,牢牢抓住了我们的大脑开关。

它们才是导演,我们不过是身不由己的提线木偶,在它们设定的剧本里,焦虑地原地打转。你说,这多讽刺?我们以为自己是驾驶座上的人,其实更像是被五花大绑捆在副驾驶上,眼睁睁看着车子冲向悬崖,却连踩刹车的动作都做不了,只剩嗓子眼发紧,眼睁睁看着却毫无办法。

这些念头之所以轻易控制我们,是因为它们完美地击中了大脑那套原始的警报系统。我们的大脑深处,住着一个尽职尽责但有点神经质的保安,杏仁核。它的职责,就是用放大镜扫描一切可能的威胁,哪怕是一丝风吹草动,一丝若有若无的烟味。它才不管这威胁是真实的剑齿虎,还是你臆想出来的老板那可能的不满的眼神!

只要它嗅到一丝危险的气息,立刻拉响最高级别的红色警报,身体瞬间进入战备状态:心跳加速,血压升高,肌肉紧绷,呼吸变浅……就是这套生理反应,把你的身体变成了念头们播放恐怖片的完美影院。

你在深夜反复咀嚼老板的眼神时,身体真实的紧张感和恐惧感,让那个万一的假想敌,变得前所未有的真实可信、迫在眉睫。因此,真正控制你的不只是消极念头的内容本身,更是大脑和身体对威胁做出的这场盛大而逼真的生理联动演出。你被困在念头引发的全套感官体验中,把虚构的阴影当成了真实存在的猛兽。

这感觉糟透了,像被无形的绳索捆住手脚。当那些消极的、自我怀疑的、灾难性的念头呼啸而来时,我们本能地想要反抗。我们攥紧拳头,咬紧牙关,在脑子里对着它们咆哮:滚开!不许再想了!

我们试图用意志力强行压制这些闯入者,拼命把它们推开、关掉、踩灭。我试过无数次,用尽力气想把它们摁下去,觉得这样就能夺回控制权。

然而,大脑是个奇怪的器官。它有个反弹效应,你越是强硬地命令自己不要去想那只粉红色的大象,你脑子里那只粉红大象的形象反而会更加清晰、更加顽固地盘踞着。拼命抗拒念头,就像在流沙里挣扎,只会让你越陷越深。那股巨大的阻力,恰恰给了念头们生长的养分。它们像是藤蔓,你越想挣开,它们缠绕得越紧。你越想控制念头,反而被念头控制得更死。这感觉像是被吸进一个漩涡,越想挣脱,陷得越深,越无法自拔。

那怎么办呢?真的就任凭它们肆虐,我们只能束手待毙吗?难道只能投降?难道只能任由它们把我拖垮?

当然不是。真正的解法,恰恰在于转换思路:放下武器,停止这场注定失败的对抗。承认念头来了,承认它在那里,像承认窗户外正在下雨一样自然。

重要的不是念头是什么,而是我们如何回应它。这需要一种全新的视角,像一个站在山顶的气象观察员,平静地注视着山脚下风云变幻。

下次当那个我可能搞砸了的想法冲进脑海时,别急着去驱赶它或者认同它。试着停一停,哪怕只有短短几秒钟。做个深呼吸,然后对自己默念:好吧,我注意到此刻我脑子里有个念头,它说我可能搞砸了。

仅仅是注意到它,像认出天上飘过的一朵形状奇特的云。哦,这里有一个想法是关于失败的。

给它贴个标签:啊,自我批评先生又来做客了。

或者看,灾难预测频道又开始播放了。

这种温和的觉察本身,就在你和念头之间悄悄拉开了一个宝贵的空间。一个不被念头完全淹没、不被它挟持的空间。

慢慢地,你会发现一个惊人的转变:念头还在,但它对你的钳制力松动了。它依然可能出现,有时还会扯着嗓子大喊大叫,但你不再被它死死抓住喉咙。你有了那么一点喘息的余地,有了那么一点选择的自由,我可以选择不被它牵着鼻子走。

这就如同你坐在家里安静的客厅,窗外街道嘈杂喧嚣。你无需冲出去阻止每一辆经过的汽车,堵住每一个行人的嘴。你只需坐在屋内,意识到那些声音来自窗外,它们存在,但它们无法真正侵入你内在的宁静空间。你可以听着它,却不被它拖拽进混乱里;你知道它在那儿,却不必成为它的一部分。打开窗声音的确震耳,关紧窗它成了模糊的背景音,而你,始终坐在你安稳的沙发上。

不要误会,这不是一种消极的认命。不是说你只能躺平任由念头踩踏。恰恰相反,这是最有力量的反击,不是靠蛮力硬碰硬,而是建立一种清醒的觉察,从根本上瓦解念头对你的操控。

这需要练习,像锻炼一块陌生的肌肉。最初几次,你很可能还是会习惯性地被卷走,陷在老板眼神的恐怖片里十几分钟才恍然惊醒。没关系。每一次觉察到自己又被念头带跑了,轻轻把自己拉回来,重新做一个旁观者,这就是胜利。这本身就是在挣脱控制。

渐渐地,你会发现,那些疯狂的、吓人的念头,它们来来去去,像风吹过树林,像云飘过天空。它们没有你想象的那么沉重,那么不可撼动。它们只是神经元的某种电流信号,一群路过你大脑的、叽叽喳喳的幽灵。它们制造了很多噪音,但决定开关是否被按下去的,最终还是你自己,当你不再被它们狰狞的面目吓倒,当你学会平静地看着它们表演,它们的魔力就在消散。

我现在厨房里还煮着一锅燕麦粥呢,刚才光顾着琢磨这事儿,差点糊了锅底。那微微的焦香竟然混着一点奇异的甜味,好像也没那么糟糕。念头也像这锅粥里的泡泡,看着很汹涌,但熬煮之后,总能沉淀下来。你不再是念头暴风雨中踉跄无依的小船,而是那个知道风暴总会过去、并且始终稳稳掌着舵的人。你的价值,你的安宁,从来不在那些飘忽不定的念头里,而在你稳稳站立的地方,那个能平静观察风暴的内在空间。

原来真正的宁静,不在于脑子里再无杂念,而在于我知道,我有不被它们淹没的锚点。