深夜两点,电脑屏幕的光刺得眼睛发酸。文档标题下方,光标安静地闪烁了四个小时。茶几上堆着三罐空咖啡,手机里刷完了三小时短视频,而那份明天要交的报告,依然只有孤零零的两行字。这场景熟悉吗?

我们总把拖延叫作症,仿佛它是基因缺陷或大脑故障。但真相是,拖延不是病,而是一场情绪与行动的内战。它根本不需要漫长治疗,只需要一场精准的8分钟手术。

一、拖延的骗局:你在用懒惰掩盖什么?

小张的故事很有代表性。作为广告公司文案,他总在提案截止前通宵赶稿。同事调侃他拖延成瘾,他却私下崩溃:每次打开文档,就像站在悬崖边,怕创意不够炸,怕客户摇头,怕同事嘲笑…干脆先打扫房间,至少能立刻看见干净的地板。

心理学研究揭穿了拖延的伪装:

· 恐惧完美主义:大脑幻想必须一次做到100分,于是用拖延逃避可能的失误。

· 虚假安全感:整理书桌、回复邮件…这些伪工作制造我很忙的错觉,却把重要任务推向深渊。

· 情绪劫持:想到任务就焦虑,而刷手机能立刻缓解,这种止痛药效应让人上瘾。

拖延者不是懒,而是被想象中的失败吓退了脚步。

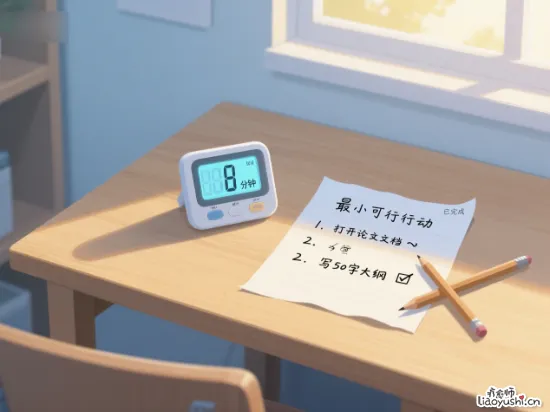

时间容器(倒计时) + 行动钩子(微步骤)

这是终结拖延最优雅的兵器。

二、8分钟革命:治标,更要治本

纽约大学心理学教授曾追踪一群慢性拖延者,发现他们转变的关键在于:用身体行动骗过大脑的恐惧。

就像按下机器的重启键,只需两个阶段共8分钟:

阶段1:准备期(3分钟),瓦解阻力

1、撕碎任务伪面具(1分钟)

别想写完报告,把它拆解成打开文档→列三个关键词→写第一段开头句。越小越好,小到大脑不屑于抗拒。

案例:程序员小李面对bug修复,第一步设定为双击打开代码文件,这个动作简单到无法拒绝。

2、清场式启动(2分钟)

物理清场:关掉邮箱提醒,手机扔进抽屉。

数字清场:浏览器留唯一标签页,其余全关。

心理清场:大喊一声现在只做8分钟!,给自己心理授权。

阶段2:执行期(5分钟),让行动飞轮自转

1、倒计时冲刺(5分钟)

打开计时器,5分钟倒计时开始。规则只有两条:

不追求质量,只追求手在动(哪怕打字:我不知道写什么…);

如果有人打断,大声说请等我5分12秒!(精确数字增强严肃感)。

2、借力惯性魔法

当计时器响起时,神奇的事发生了:文档里已有半页文字,焦虑变成再写一段就完整了的渴望,这就是行动惯性。大脑从抗拒模式切换至完成模式。

每次按下计时器,就像跳进泳池的瞬间,冷水激得我一颤,但游起来就忘了冷。

曾每天拖延3小时的设计师阿哲,现用此法日均高效工作6小时

三、为什么8分钟能根治拖延?

这套方法直击拖延的两大命门:

1、治标:切断焦虑-逃避的毒循环

5分钟冲刺让身体先于情绪行动,用成就感覆盖恐惧感。当我做到了的经验累积,大脑自动降低对任务的威胁评级。

2、治本:重建神经通路

每完成一次8分钟挑战,大脑会分泌多巴胺奖励行动而非逃避。持续两周后,前额叶皮层(负责决策)与基底核(习惯中枢)建立新连接:开始=愉悦。

香港教育大学跟踪实验发现:每天实践3次8分钟冲刺的学生,一个月后拖延行为减少67%,且对压力的耐受力显著提升。

四、当特殊场景来袭,这样见招拆招

场景1:巨型任务如山压顶

解法:用纸片人战术 把任务书拆成单页文档,每页标号。每次只处理当前页,完成就撕碎狂欢式扔掉。

场景2:在家办公=躺平办公?

解法:启动仪式开关 系上专用腰带(如柔道黑带),系上即工作模式;解开即休息,用身体记忆替代意志力。

场景3:Deadline还在三天后…

解法:自造假性危机 群发邮件:初稿已发各位,明早10点会议讨论。用社交压力倒逼行动。

最后的真相:拖延者都是理想主义者

那些挣扎在拖延中的人,往往对世界怀有最炽热的期待:想写出震撼人心的方案,想设计颠覆行业的产品… 却因害怕落不到满分而迟迟不肯动笔。

但完美从来不是创新的起点,而是行动的坟墓。

当你把8分钟沙漏倒转,当第一行字出现在空白文档,当代码第一次成功运行,你已站在了比完美更珍贵的地方:真实世界的创造者营地。