人与人沟通,最大的困难其实是名词打架,什么意思?就是同样的一个名词,不同的人,可能内心的感知是不一样的。举一个例子,如果你看中餐的菜谱,可能它会告诉你,这道菜,盐少许,酱油适中。但怎么样才算少许,才算适中呢?每个人的标准都不一样。再比如,如果你的下属跟你汇报说,我们新推出的产品,有很多客户投诉。你听到这样的话,你觉得这个话的真实性有多少呢?很多是多少呢?100个中有几个?你的多跟他的多是一样的吗?如果你没有对人的语言习惯有一份敏锐的觉察,就很容易被对方带偏而陷入焦虑的情绪中。因为他说的很多,只是一个模糊的概念,并没有具体的数据。这种模糊的概念有时候就容易给人带来恐慌。

像这样的时刻,在我们的生活中其实还有很多。如果我们不去推敲,我们就很容易被对方的语言所误导,沟通就变成了鸡同鸭讲,因为双方的理解都不一样。沟通的误会也由此产生,所以就有了你以为的你以为都是你以为的这样的状况出现。

如何确保我们谈论的东西跟别人以为的东西是同一个呢?NLP中的检定语言模式就是这样帮助我们更好沟通和理解别人说话的工具。

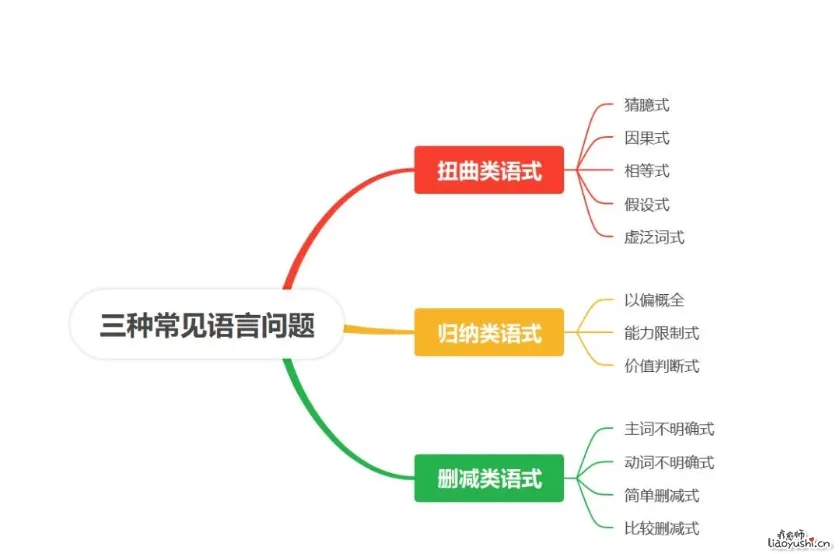

这套工具主要关注三个常见的语言问题:

扭曲类:

就像哈哈镜一样,有时候我们的语言会把事情扭曲了,比如说得太绝对(我永远做不到)、或者假设我们知道别人的想法(他肯定不喜欢我)。检定语言模式会教你怎么问问题,让对方说出更具体、更真实的情况。

归纳类:

就是过度概括,比如每次我这样做都会失败,其实可能只是几次不顺利。这时候,我们可以问对方真的是每次吗?有没有成功的例子呢?来帮助他们看到事情的全貌。

删减类:

就像故事缺了几页,有时候我们说话会省略掉一些关键信息,比如只说我不喜欢那个地方,却不说明为什么。通过提问,我们可以引导对方补充细节,让信息更完整。

检定语言模式就是一套技巧,通过提问和澄清,帮助我们纠正语言中的小误差,让沟通更顺畅,理解更深刻。就像是给我们的耳朵装上了高清解码器,能听出话里的言外之意,也让我们的嘴巴学会了如何更精确地表达自己。

为了让大家更好理解,通过几个案例给大家解析一下:

扭曲类语式

猜臆式:

声称可以知道对方内在的思想和感受,其实只是主观地猜臆。

案例:

小华在公司聚会上没有和小李打招呼,小李心里想:小华不理我,他肯定对我有意见。

解析:

这里小李用了猜臆式的语言模式。他从一个简单的事实(小华没有打招呼)跳到了一个未经证实的结论(小华对他有意见),这就是一种心理扭曲,因为他没有直接证据证明小华确实对他有意见,可能是小华当时没注意到他,或者有其他原因。

应对方式:

可以通过提问来验证假设,如:除了没打招呼外,你有什么具体的依据认为小华对你有意见吗?

因果式:

说话者认为一件事情的出现导致另外一件事情的产生,将刺激及反应不经意的联系起来,造成因果关系

案例:

来访者小林最近感到情绪低落,他对咨询师说:自从我开始这份新工作后,我就一直感到非常不开心。这份工作让我压力巨大,所以我才这么抑郁。

解析:

小林的陈述体现了因果式语言模式。他直接将自己感到不开心和抑郁的情绪归因于新工作带来的压力,认为两者之间存在直接且唯一的因果关系。然而,实际情况可能更为复杂,抑郁情绪的产生可能受到多种因素的影响,包括但不限于工作压力、个人应对机制、生活中的其他变故、甚至生物学因素等。

应对方式:

· 除了工作压力之外,这段时间生活中还有没有其他变化,或者你有没有注意到其他可能影响心情的事情?

· 工作中的哪些具体方面让你感到压力最大?是不是所有时候工作都会让你感到不开心,还是有些时候你能够从中找到乐趣或是成就感?

相等式:将两种不同的经历看成等同

案例:

来访者小芳向咨询师倾诉:每当我公开演讲,我的手就会颤抖,心跳加速,这意味着我根本不适合做任何需要公众讲话的工作,我注定要失败。

解析:

小芳在这里使用了相等式语言模式。她将自己的生理反应(手颤抖、心跳加速)等同于不适合做公众讲话的工作以及注定要失败的结论。这种相等式的建立忽略了几个关键点:紧张是公众演讲中常见的正常反应,许多成功的演说家也会经历类似感受;并且,通过训练和技巧提升,这些反应可以得到管理和改善。

应对方式:

· 质疑相等关系:你认为紧张感和不擅长是同一件事吗?有没有可能即使感到紧张,也能通过其他方式展现专业和自信?

· 提供反例:有没有人虽然演讲前也很紧张,但最终表现得很好,甚至因此获得成功?

· 重新框架:紧张或许表明你对这次演讲的重视,我们能否将其看作是准备更加充分的动力而非障碍呢?

· 探索解决方案:我们可以一起探讨一些技巧和练习,帮助你在演讲时减轻紧张,比如深呼吸、正面视觉化、小范围练习等,你觉得怎么样?

假设式:

指的是个体在没有充分证据的情况下,假设某个情况为真,并基于这个未经验证的假设做出决策或形成情绪反应。

案例:

来访者小杰告诉咨询师:我知道大家都不喜欢我,因为我上次在聚会上讲了个笑话,结果没有人笑。这证明我是个无聊的人。

解析:

小杰在这里使用了假设式语言模式。他仅根据一次社交场合的反馈,就假设所有人都不喜欢他,并给自己贴上了无聊的标签,忽略了其他可能的解释,比如时机不对、听众当天的心情状态或文化差异等。

应对方式:

· 明确假设:你提到大家都不喜欢你,是因为那次聚会的反应,这是你的直接观察还是你做出的一个假设?

· 寻找证据:有没有其他时候,你的幽默得到了别人的积极反馈?或者有没有人私下里告诉你他们其实很欣赏你的个性或谈话?

· 考虑其他解释:有没有可能那次大家没笑是因为其他原因,比如气氛、大家的注意力不在笑话上,或者笑话本身可能需要特定的语境理解?

虚泛词式:

指的是将动态的过程或概念转化为静态的名词,这一转换可能掩盖了原本的动态性和复杂性,导致沟通不清晰或问题难以解决

案例:

来访者小云在咨询中说:我感到自己在沟通方面有问题,这影响了我的人际关系。

解析:

小云这里使用了沟通作为一个虚泛词。她将沟通视为一个抽象的、静态的问题,而不是一个包含多个具体行为、技能和情境的动态过程。这样的表达方式让问题显得模糊不清,不利于找出具体的问题所在和解决方法。

应对方式:

· 名词具体化:你能给我举几个具体的例子,说明在哪些情况下你觉得自己在沟通上遇到困难了吗?比如,是不知道如何开始对话,还是难以表达自己的真实感受?

· 过程分解:让我们把沟通问题拆解开来,看看是听力理解、表达清晰度、非言语交流,还是情绪管理等方面存在问题?

归纳类语式

以偏概全:

指的是个体基于有限的经验或单一事件,就做出普遍化的结论,这种思维方式往往导致过度悲观或自我否定的情绪

案例:

来访者小华告诉咨询师:我上次面试失败了,这证明我永远也找不到一份好工作。

解析:

小华在这里表现出明显的以偏概全思维模式。仅仅因为一次面试失败,他就得出了自己永远找不到好工作的普遍性结论,忽视了个体经历的多样性和未来的可能性。

应对策略:

· 识别并质疑普遍性结论:你提到永远也找不到一份好工作,这是一个非常绝对的说法。我们是否可以探讨一下,这次面试失败是否真的代表了所有未来的机会?

· 寻找反例:在你过去的学习或工作经历中,是否有过成功的经验,比如得到认可、完成任务或是取得好成绩?这些成功是否也能够说明一些问题?

能力限制式:

是指个体在表达中使用限制自己能力的语言,这种模式暗示了个体相信自己无法改变或无法达成某事,通常包含了诸如不能、不会、不应该等字眼。这种语言习惯可能会加剧自我设限的信念,影响个人成长和解决问题的能力

案例:

来访者小张在咨询过程中表示:我尝试了很多次戒烟,但我就是没有那个意志力去坚持,我做不到。

解析:

小张的话语中,我没有那个意志力去坚持和我做不到都是典型的能力限制式表达。这种表述方式不仅否定了自己改变的可能性,还强化了一种无力感,可能源于过往的失败经历或是对自我效能的低估。

应对方式:

咨询师可以采取以下方式来挑战和转变这种能力限制的思维模式:

· 探索信念来源:你提到没有意志力坚持戒烟,这个想法是从哪里来的?是不是有一些特定的经历让你这么认为?

· 质疑绝对化表述:当我们说做不到时,往往是在用过去的经历预测未来。有没有可能,通过新的方法或支持,情况会有所不同?

· 小步骤挑战:我们能不能先不谈完全戒烟,而是从小的改变开始,比如减少每天的吸烟量,或是用其他健康习惯替代吸烟,看看会怎样?

价值判断式:

指的是人们在表达时直接给出评价,而没有说明评价的标准或评价的主体,这种表达方式容易引起误解或防御反应,因为它缺乏具体依据和背景

案例:

来访者小王向咨询师诉说:我感觉自己很失败,做什么都不行。

解析:

小王的陈述中,很失败和做什么都不行是典型的价值判断式表达。这些判断没有具体说明是根据什么标准得出的,也没有指出是谁做出了这样的评价。这种表述方式反映了小王内心的自我批评和消极评价,但缺乏明确的评价依据,可能会加深其挫败感和自我否定。

应对方式:

· 询问评价标准:当你说自己很失败时,是根据什么标准或期望来判断的呢?这些标准是来自于你自己,还是他人或社会的期待?

· 寻找具体实例:能具体谈谈让你感到自己做什么都不行的一些情况吗?这样我们可以一起看看是否真的如你所说,还是有些情况被过于概括了。

删减类语式

主词不明确式:

指的是句子中缺乏明确的执行者或主体,这可能导致责任归属不清晰、问题根源模糊不清,从而影响问题的准确理解和解决

案例:

来访者小李向咨询师表达:我觉得自己总是被误解。

解析:

小李的陈述中,被误解是一个被动语态的表达,主词(即执行误解行为的人)没有明确指出。这种主词不明确式的使用,使得小李的感受似乎是由一个模糊的外界力量造成的,而没有具体指出是哪些人、在什么情况下造成了这种误解。这种表达方式可能阻碍了对问题深入的探索和解决。

应对方式:

· 询问具体情境:你提到总是被误解,能具体说说最近发生的一次误解是什么情况吗?当时是和谁在一起?发生了什么事?

· 引导指明主体:当你感觉到被误解时,是特定的人群还是在多种情况下都这样?有没有发现某些人在交流时更容易出现这种情况?

· 探讨感受背后的原因:当你说到被误解时,是感觉到信息没有被正确接收,还是觉得自己的意图没有被正确理解?

动词不明确式:

指的是使用模糊或泛化的动词,使得听者无法确切了解动作的具体性质、程度或方式。这种语言模式可能会阻碍深入的理解和沟通,尤其是在探索感受、想法和行为细节时。

案例:

来访者小李在咨询中说:我觉得自己处理不好压力,每次压力一大,我就崩溃了。

解析:

小李的表述中,处理不好和崩溃是动词不明确式的例子。处理不好没有说明具体是如何处理压力的,是逃避、压抑还是尝试了某些方法但效果不佳;崩溃也是一个宽泛的描述,没有细化崩溃的具体表现或程度。

应对方式:

· 询问具体行为:你说处理不好压力,具体是怎么做的呢?是尝试过某些缓解压力的方法,还是发现自己很难开始应对压力?

· 细化体验:崩溃对你来说意味着什么?是情绪上的大起大落,还是身体上的疲惫不堪,或者是行为上的无法继续日常活动?

简单删减式:

指的是在交流中省略了某些关键信息,使得信息接收者无法完整理解情境的全貌

案例:

来访者小赵向咨询师倾诉:我总是感到焦虑。

解析:

小赵的表达我总是感到焦虑中,总是和感到焦虑构成了简单删减式。这里省略了焦虑发生的特定情境、时间、频率以及可能的触发因素,使得焦虑的原因和具体情况变得模糊不清。

应对方式:

· 询问具体情境:当你说到总是感到焦虑,是指在所有情况下,还是在某些特定情境下?能举几个具体的例子吗?

· 确定时间和频率:总是这个词感觉很频繁,请问大约是在什么时候开始感觉到这种焦虑的?每周或每天大概会有几次?

比较删减式:

发生在个体在表达中使用比较词汇(如更好、更差、更多、更少等)时,隐去了与之比较的基准或参照物,导致信息不完全,难以准确理解比较的真实含义

案例:

来访者李华向咨询师表达了困扰:我觉得自己比别人处理问题的能力差很多。

解析:

李华的表述比别人处理问题的能力差很多就是一个典型的比较删减式。这里,别人是一个非常宽泛且未明确界定的群体,没有具体指出是哪些人,也没有说明在哪些具体问题上感觉自己能力不足,这样的比较缺乏明确的参照标准,使得问题显得模糊不清。

应对方式:

· 明确比较对象:当你提到别人,具体是指哪些人呢?是你的同事、朋友,还是某个特定群体?

· 界定比较领域:在哪些类型的问题处理上你觉得自己的能力不如别人?是工作上的决策、人际交往,还是日常生活中的问题解决?

· 探究比较标准:你是基于什么标准来判断自己处理问题的能力不如他人?是因为看到了他们的实际表现,还是听到了他们的反馈,或者是自己的主观感受?