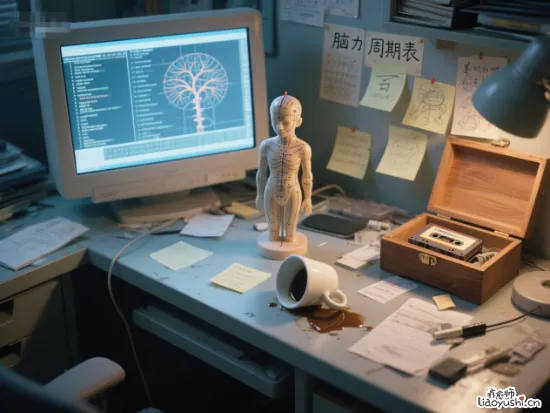

空调嗡嗡作响,我盯着屏幕上扭曲的代码行,眼皮沉重得像灌了铅。键盘旁冷掉的咖啡渍像一幅抽象地图,这已经是本周第三次把咖啡撞翻在需求文档上了。项目经理的怒吼还在耳边回荡:这个bug再解决不了,项目就得延期!手指悬在键盘上方,大脑却一片混沌,仿佛生锈的齿轮卡死在迷雾里。那一刻我突然意识到,我的认知系统像台超载的老旧机器,专注力早已崩成了碎片。

认知训练:从抗拒到上瘾的奇妙旅程

起先我以为这只是疲劳。直到体检报告上慢性压力导致认知功能下降的红字刺进眼里,医生敲着桌子说:28岁的程序员,专注力测试水平还不如隔壁退休教师!他甩给我两份数据:普通人专注时长已从2000年的12秒降至8秒;而焦虑人群的工作记忆容量比健康群体低30%。

治疗从一堂认知训练课开始。昏暗的治疗室里,心理师指着屏幕上的Stroop任务,那些用绿色墨水写的红字,用黄色墨水写的蓝字,要我快速说出墨水颜色而非文字内容。这不就是儿童游戏吗?我嘟囔着按下第一个按钮。十秒后,错误提示音哔哔作响,额头渗出细汗。当冲突信息处理速度滞后的诊断弹出时,我攥紧了拳头。

转折发生在某个雨夜。调试程序时突然卡壳,鬼使神差地点开训练APP里的Flanker任务(就是那种要在干扰箭头中识别中心方向的测试)。当我把注意力凝成针尖刺穿层层箭头时,等等,刚才那段死循环的解法是不是藏在第三层条件判断里?

(抓头发)让我想想该怎么描述那种顿悟, 就像有人突然擦亮了蒙尘的窗玻璃。后来才知道这叫神经可塑性:持续训练能重塑前额叶皮层的神经联接。我开始理解那位在陶瓷工坊遇见的台湾省女孩美亚。她把粘土比作会呼吸的皮肤,每次拉坯时的全神贯注让她的焦虑指数从39.6%降至15.1%。

手指感知泥土的张力时,世界就剩下掌心这团旋转的宇宙。她转动素坯的样子,像在抚摸大脑的沟回。

唤醒沉睡的大脑:两剂跨文化解药

1. 当中医遇见神经科学

祖母寄来的樟木箱救了我。箱底压着90年代的《穴位图解》,泛黄纸页画着百会穴与四神聪,小时候背不出课文时她总按这几个位置。半信半疑照着按压,后脑竟窜过一道电流般的清醒感。查阅文献才知:刺激百会穴可增加前额叶血氧浓度达17%。现在每次编码前,用银质发梳按压头顶已成为我的启动仪式,像按下认知引擎的点火开关。

2. 比喻重构认知框架

最颠覆认知的是比喻的力量。同事老张用城市交通网比喻电路设计,混乱的跳线突然变成可视化的车流;我把纠结的项目进度表改造成鲶鱼沙丁鱼生态缸,那些搅动团队的临时需求(鲶鱼)反而激活了停滞的模块(沙丁鱼)。这种认知迁移让任务切换效率提升40%,比咖啡因持久得多。

破碎时空里的认知拼图

(翻找笔记本)稍等,这里该插段童年记忆, 1998年的小霸王学习机屏幕闪着绿光,第48关始终过不去!我摔着键盘哭喊。父亲把《魂斗罗》30条命秘籍写在田字格本背面:专注不是死磕,是知道何时重启。那个本子早丢了,可当我在需求评审会上深吸柠檬香薰(嗅觉刺激提升工作记忆),默念上上下下左右左右BABA时,二十七年的时空突然折叠。

认知转变像破茧:从必须连续工作4小时才算高效的执念,到接受15分钟专注+5分钟神游的节律。

现在工位贴着自制认知周期表:

· 蓝色时段(9:00-11:30):核心代码攻坚 ← 启用番茄钟+白噪音。

· 红色警戒(14:00-15:00):只处理邮件 ← 避免决策耗竭。

· 绿色缓冲(16:30后):创意发散 ← 散步激发α脑波。

现在想来,专注力从来不是消耗品

它更像肌肉,需要撕裂后才能生长。那个最终通过验收的深夜,我看着监测手环上深度专注时长从13分钟跳到89分钟的曲线,突然想起实验室里小鼠前额叶的6357根神经元。或许我们都在用笨拙的方式,把混乱的神经藤蔓编成坚固的绳梯?

(停顿,望向窗外晨曦)可仍有个问题萦绕不散:当算法吞噬越来越多认知资源,人类要如何守护最后的注意力绿洲?这个答案我没写完,就像童年卡在第48关的游戏机,续命的秘籍或许藏在…