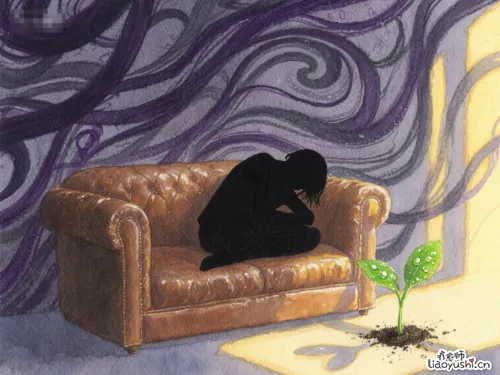

凌晨三点,我又被那种感觉弄醒了。也说不上来具体哪儿疼,就是胸口发紧,好像有只猫躲在里头磨爪子,一下,又一下…抓得人喘不过气。翻个身想继续睡,脑子里却开始自动播放上个月开会说错的那句话,下个月的房贷,还有老家爸妈体检报告上的结节…越躺越清醒,手心全是汗。

后来才知道,这叫,焦虑症。不是普通的那种紧张,是那种…怎么说呢,没来由的心慌。明明没着火没地震,身体却像拉响了一级警报,心跳咚咚咚砸得肋骨疼,眼前发黑,手指抖得连手机都摁不准。查资料才明白,原来啊,焦虑症患者的神经系统长期处于备战状态,一点风吹草动就草木皆兵。

什么样的人容易掉进这种状态?

我跟心理科的医生聊过,他说最常见三类人:一种是完美主义晚期患者,文件排版歪了0.5毫米都能浑身难受,项目必须按自己预设的流程走,同事稍微偏离计划他就坐立不安,像…像有蚂蚁在血管里爬;另一种是总觉得自己不配的自卑型人格,开会发言前幻想所有人都在嘲笑他的口音,聚餐时认定别人撇过来的眼神带着嫌弃;还有一种是健康焦虑狂魔,喉咙痛怀疑是喉癌,头晕就是脑瘤前兆,体检报告翻来覆去看三遍,就差拿放大镜找绝症证据了。

说到体检,我有个朋友上周因为误诊虚惊一场,结果在医院走廊哭得撕心裂肺,护士站的人以为他确诊绝症了…唉,信息年代,手机随便一刷全是猝死新闻、污染警告,看得人心里发毛,专家还专门给这种现象起了个名,叫知识焦虑症,现代人的通病。

怎么挣脱这种猫爪子挠心的感觉?我试过不少法子,有些真管用。

头一条必须是,练呼吸。

对,就是那种老掉牙的吸气数到四,憋住,再呼气数到六。第一次听心理医生说时我差点翻白眼:喘气谁不会?可那天在地铁里突然心悸发作,站都站不稳的时候,只能死马当活马医…

背靠广告牌闭上眼睛,心里默念吸,2、3、4…停,呼,2、3、4、5、6…

五轮下来,居然真像有只手把攥紧的心脏一点点掰开了。后来才懂,这招能直接激发副交感神经,骗大脑解除警报。

动起来,往死里动也行。

瑞典那帮科学家拿286个焦虑症患者做过实验,逼他们每周三次健身房打卡,不是散步遛鸟那种,是心率飙到160的划船机、负重深蹲、战绳甩得啪啪响的高强度训练。12周后,好些人从重度焦虑跌回轻度,汗流得越多,脑子越清明。我自己试不了这么猛,就每晚绕小区跑圈。路灯把影子拉长又压短,喘得上气不接下气时,反而没空琢磨老板是不是想开除我这种破事了。

重建自信是场硬仗。

焦虑的人最擅长自我攻击:

方案搞砸了吧?早说你不行!

人家肯定觉得你很蠢…

心理医生教我一招,每天睡前写成功日记,哪怕只记今天忍住没对快递员发火也行。慢慢会发现,那些灾难化的预设多半是自己吓自己:上次汇报忘词,同事不照样给我鼓掌了么?

这种微小积累的底气,像往心里垫砖头,一层层垒高了,才不至于被情绪浪潮轻易冲垮。

还有个狠招叫焦虑时间银行,每天专门拨出15分钟,把那些乱窜的担忧全写纸上:

房贷还不上怎么办

孩子考不上重点咋整…

写满就停。其他时间念头再冒头,就冷冰冰怼回去:急什么?明天下午三点才轮到你上场!

这法子刚开始像自欺欺人,可坚持两周后,脑子居然真学会了延迟焦虑。

当然啊,如果试遍了所有自救招数,胸口那只猫还是不依不饶地挠…别硬扛。安稳医院那位李阿姨的故事给我触动很深,55岁的人,惊恐发作时抖得像风里落叶,被家人架着送进医院。医生给她定制了鸡尾酒疗法:早上做经颅微电流激发调节脑电波,下午沙盘游戏摆弄小房子小树,晚上跳跳康复操…

折腾半个月,出院时竟抱着护士哭得像个孩子:原来真能等到心里风平浪静这天啊…

她后来写了首诗,我抄在手机备忘录里,每次焦虑复发就翻出来看:焦虑曾像狂风巨浪,如今却变得风平浪静…这里的温暖像阳光,终于…终于照亮了黑暗。

写得多好啊,是不是?

说真的,焦虑这玩意儿吧,它永远会冷不丁扑过来挠你一爪子,可能是加班到凌晨的心悸,可能是体检单上的异常箭头,也可能是孩子成绩单发下来前的坐立难安。

但它最怕你两样东西:看透它虚张声势的清醒,和一次又一次把自己拽回当下的蛮劲。

毕竟再凶的猫,挠累了也得歇口气。而你心里的光,得自己点起来。