李薇又一次在深夜刷着手机,耳朵却竖着听浴室的水声,那是丈夫在洗澡。水停了,脚步声靠近卧室,她突然翻身假装睡着。不想说话,不想对视,甚至连他躺下时床垫的轻微凹陷都让她心里一阵烦躁。又是乱丢袜子……说了十年都改不掉,她盯着墙角那团阴影,一股熟悉的嫌弃感涌上来。这感觉像根细刺,不致命,却总在不经意间扎得人生疼。

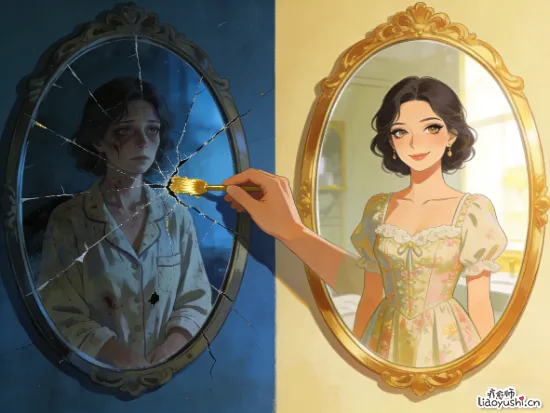

嫌弃背后,藏着你未愈合的原初伤口

心理学研究发现,人对伴侣的强烈负面情绪,往往与理性判断无关。那些引发你怒火的生活细节,比如他总把牙膏挤得歪歪扭扭,或应酬回家带着酒气,本质是潜意识的警报器被拉响了。

比如童年时期经历父母情感忽视的人,成年后会对伴侣的疏忽异常敏感。丈夫忘记纪念日,潜意识瞬间将她拽回十岁生日那天空等整晚的客厅;伴侣沉迷手机不回应她说话,直接激活了她被冷漠母亲无视的创伤记忆。这些感受通常不会浮现在意识层面,却化作生理性厌恶:他一靠近你就皱眉,他开口你就想打断。

过度付出的陷阱:牺牲感喂养嫌弃

我为他放弃升职机会我包揽家务让他专心事业,这些牺牲宣言反而成为嫌弃的催化剂。当妻子们不断付出却未获得预期回报(比如丈夫的感恩或改变),潜意识会产生强烈的不公平感。更隐蔽的是,长期过度付出者常在童年习得只有努力表现才值得被爱的模式。她们用不断给予来换取安全感,当丈夫未能以同等热情回应,潜意识的恐惧就化作攻击:你根本配不上我的好!

身体的抗议:嫌弃是神经系统在求救

嫌弃不只停留在心理层面。当丈夫打鼾声传来,你突然胃部抽搐;他试图拥抱时,你肩颈肌肉瞬间绷紧,这是身体在表达潜意识的抗拒。长期积累的怨愤会让交感神经持续紧绷,形成生理性反感,连对方呼吸节奏都能引发焦躁。此时强行亲密只会加深隔离,就像逼伤口发炎的肢体继续负重。

打破循环:从攻击伴侣到对话潜意识

1. 给情绪贴真实的标签

下次嫌弃感浮现时,尝试把他又懒又自私换成更精准的表达:他看电视不洗碗时,我感到被抛弃,后者直指核心恐惧。

研究发现,精准命名情绪可降低杏仁核活跃度40%,避免情绪泛滥。

2. 启动躯体刹车技术

当嫌弃引发心跳加速(比平时快10次以上),冲突解决能力会骤降。立即离开现场,用4-7-8呼吸法(吸气4秒-屏息7秒-呼气8秒)

配合身体抖动(抖动手脚或跳一分钟)释放应激激素。等生理警报解除再对话,避免言语利刃划出长期裂痕。

3. 制作童年需求清单

写下你幼年最渴望却未被满足的三项情感需求,例如被全心关注、犯错不被责骂。对比如今对丈夫的抱怨,常会发现惊人重合:嫌他加班多对应需要被重视,气他忘记承诺映射需要安全感。带着清单与伴侣沟通:当我______时,会触发我儿时______的伤痛,而非指责对方的错。

4. 建立非牺牲型付出

停止透支式奉献。把为他做的十件事减到三件,其余改为自我关怀:用原打算给他煲汤的时间去瑜伽课;将替他熨衬衫的精力用来写日记。当你内在充盈,对伴侣的挑剔会转为慈悲:他袜子乱丢不是针对我,只是习惯不同。

婚姻的暗流下,藏着疗愈的契机

张琳在团体治疗中分享:有次我怒吼你永远不懂我,他突然红了眼眶:你总像堵墙,我伸手就被弹回来。

那一刻她悚然惊醒,原来她的嫌弃盔甲,早把丈夫的试探性靠近扎得鲜血淋漓。

那些刺向伴侣的锋芒,常是潜意识递出的求救信。当我们勇敢拆开信封,看见童年冻僵在风雪里的小孩,婚姻便有了新的可能:丈夫不够完美的笑容,终能成为温暖那个小孩的炉火。