昨晚我又失眠了。手机被刷了半小时,朋友圈里全是别人的高光时刻:小李在日本滑雪,小张升了总监,大学同学二胎满月宴摆了二十桌。那些笑脸啊,那些美食啊,那些我够不着的生活啊……手指头机械地往下划拉,胸口那块地方却越来越沉,像塞了块泡了水的棉花。最后手机被我扔到地毯上,咚一声,屋子里才安静下来。可脑袋里还在嗡嗡响,你说,明明大家都活得挺带劲,怎么偏偏我的幸福感,像被什么冲淡了似的,越来越尝不出味道了呢?

后来我查了点资料。数据挺扎心的。原来零几年的那会儿,老百姓钱不多,可觉得日子还不错的人反而更多。这些年经济蹭蹭涨,可对生活满意的人倒变少了。城市里挣着三倍于农村工资的人,反而更不痛快。这事儿你说怪不怪?

第一步:停下那台永动的比较机器

我得承认,我的痛苦多半是自己找来的。看看周围吧,工资要比,孩子成绩要比,连微信步数都要比谁占领了封面。比着比着,欲望就成了无底洞。那个荷兰的研究说得挺对,人一旦开始追求比别人幸福,幸福反而撒腿就跑,追都追不上。

所以上个月我做了件事:卸载了三个社交软件。那个红色图标的,那个蓝色图标的,还有那个总给我推30岁前必须拥有什么的绿色图标玩意儿。卸载的时候手指头都在抖,好像切断了什么生命线似的。但三天后,地铁上不再刷手机的那个我,第一次注意到对面小女孩在教她奶奶玩消消乐。老人的皱纹笑得堆在一起,像朵晒干的菊花。那时候耳朵里突然清静了,没有点赞提示音的世界,原来能听见这么多声音。

第二步:往空杯子里倒小确幸

没有比较的日子,人容易飘着,得找点东西压舱。有个心理教授教我一招:每天睡前必须找出三粒糖豆,就是那些小到以前直接无视的事。第一天我咬着笔杆憋了半天:早上咖啡没洒在衬衫上,电梯里邻居的狗舔了我的手,通勤路上云特别蓬松,写完自己都觉得矫情。

可后来变了。有天深夜加班回家,发现冰箱上贴着张便签。是女儿画的爱心,下面歪歪扭扭写爸爸的酸奶我忍住没吃。那瞬间鼻子突然发酸。原来糖豆攒多了真能甜起来的,真的。对了说到酸奶,冰箱里那盒希腊酸奶快过期了……等下得记得吃掉。

第三步:把别人的尺子掰断

以前我总被两种目标追着咬。一种是外面挂着的胡萝卜:房贷还完就轻松了,升职总监就体面了,换辆好车就有面子了……另一种是骨头缝里的刺痒:想周末看完半本书,想陪女儿搭完乐高城堡,想清晨发呆十分钟看金鱼啃水草。

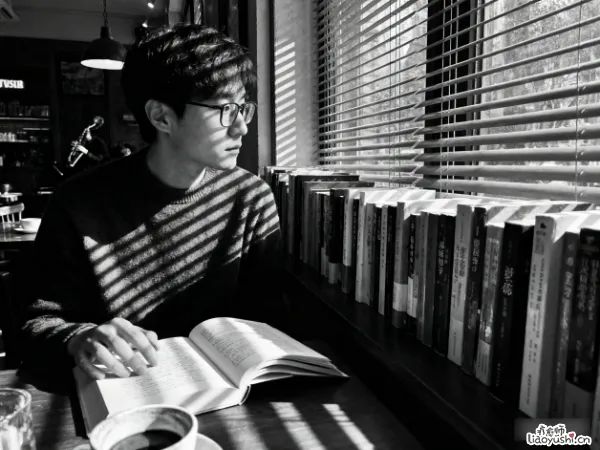

心理学家管这两类叫外在目标和内在目标。多数人被胡萝卜吊着跑,骨头缝却越来越痒。我也是。直到看到个研究结论:关注内在目标的人更扛得住抑郁。所以我做了个实验,把年度计划表撕了。新纸上只留两类:能让我心流涌动的事(比如重拾油画),以及让别人依赖我的事(比如每周给父母做顿饭)。至于老板画的绩效大饼?被我用铅笔轻轻写在角落,像怕吵醒谁似的。

第四步:让身体跑到思想前头

焦虑最凶的那阵子,脑袋像个滚筒洗衣机,把房贷会不会断供女儿会不会考砸体检结节会不会恶化搅成一团。直到朋友拽我去参加正念课。老师让我们平躺在地板上,肚皮挨着硬邦邦的垫子:现在把念头拴在呼吸上,别的都放走……

刚开始特别蠢。呼吸谁不会啊?可五分钟后就发现后背僵得像块木板。念头像疯狗似的到处窜:明天PPT还没改,厨房灯好像坏了,刚才是不是蹬到旁边人的包了……但奇妙的是,当呼吸被刻意拉长到七秒时,洗衣机突然卡顿了。汗从额角滑进耳朵的痒,远处飘来的桂花香,垫子下不知谁遗留的发卡硌着腰,这些细碎的存在感,居然把焦虑挤开了条缝。

噢说到发卡,结束起身后发现它是个草莓形状的,被我揣回办公室,现在正夹着没拆封的饼干袋。

……

最近我养成了个怪习惯。每天黄昏会去阳台站十分钟。看云慢慢染上橘子酱的颜色,看楼下收废品的大爷蹬着三轮车晃悠悠地走,车把上挂的收音机滋啦啦唱着《花好月圆》。这时候手机常躺在客厅沙发上震动,工作群的,家长群的,房产中介的。但震动声传到阳台时已经很轻很轻了,像隔着一层厚厚的毛玻璃。

有回女儿趴窗边问我:爸爸在等流星吗?

我摇头:在等幸福感冒出来。

她笑得露出豁牙:感冒要喝姜汤呀!

是啊,稀释的幸福像被冲淡的姜汤。可当我不再用别人的浓度丈量自己的杯子,当舌尖学会捕捉那一丝若有似无的辛辣,

暖意终究还是从喉咙滑下去了,一路烫到心口。