朋友小敏上周和我聊天,说着说着突然哭了:最近总觉得自己不对劲,可又说不上来哪儿不对劲……

她反复用难受憋屈形容自己,最后抹着眼泪叹气:我是不是太矫情了?

这种场景你熟悉吗?我们常常困在情绪迷雾里,明明心里翻江倒海,却只能挤出几个模糊的词,郁闷、烦躁、还行……

心理治疗师萨提亚曾说:情绪是内在世界的语言,当我们无法命名它,就像在黑暗中摸索自己的倒影。

她留下的500个情绪词,正是为了帮我们点亮那盏灯。

一、为什么几个词能困住我们的人生?

小时候学认物,大人会指着苹果说这是苹果,指着月亮说这是月亮。可当孩子哭着说我难受,大人往往只回应别闹了。我们从小被训练认识外部世界,却很少被教如何辨识内心风暴。

结果呢?

- 有人把焦虑当生气,对伴侣吼出你烦不烦,事后懊悔;

- 有人把失落当累,熬夜刷手机填补空洞,第二天更疲惫;

- 就像把胃痛当头痛去治,药越吃,伤越深。

更痛的是那些说不出的情绪。研究显示,长期情绪表达障碍的人,抑郁风险高出3倍。萨提亚学派有个深刻比喻:未被命名的情绪像被锁进地下室的囚徒,终会凿墙而出,可能是身体的病,也可能是关系的伤。

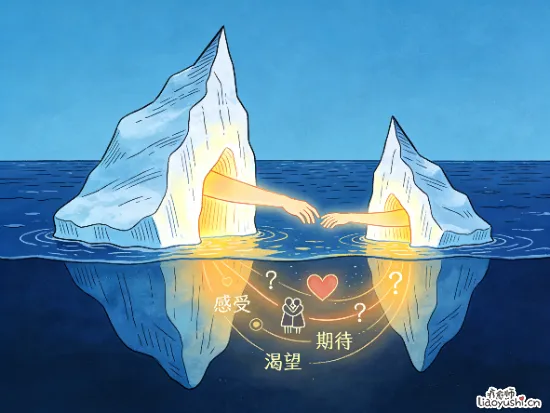

二、萨提亚的冰山下面,藏着什么?

说到萨提亚,不得不提她的冰山理论:

你愤怒地指责伴侣(行为),水面下可能是委屈(感受)→ 他应该懂我(期待)→ 我不值得被爱的恐惧(渴望)。

而500个情绪词,就是探索冰山的探测仪:

从混沌到清晰:

当不爽细分为窝火(有怒不敢发)、憋屈(被误解的冤)、厌烦(能量耗尽的倦),你瞬间看清痛点;

从对抗到对话:

知道自己在嫉妒而非愤怒,才会问我真正害怕失去什么?而不是砸手机;

从孤独到联结:

对伴侣说我今晚感到惶惑,比你不在乎我少90%争吵。

看过一个真实案例:大学生小雨因自伤走进咨询室,只会说我烂透了。咨询师带她用情绪词卡描述感受:考试失误时是羞耻,被夸时是惶恐,独处时是空洞……

这个词让她突然痛哭:原来我在害怕让父母失望!,看见情绪的名字,就是看见自己活着的证据。

三、如何让情绪词成为你的力量?(别担心,不用背500个!)

1. 每天多捕猎一个陌生情绪

在生气旁边写愤慨(针对不公)、恼火(针对小事);在高兴旁补畅快(如释重负)、心花怒放(纯粹的狂喜)。

像品咖啡一样品味它们:

今天老板否定方案时,我手指发冷,这更像胆战心惊而不是生气……咦,我原来在怕否定?

2. 给情绪发身份证

用这个句式练习:

当[事件]发生,我感到[精准情绪词],因为我需要[未被满足的渴望]。

比如:当朋友迟到半小时,我焦躁(不是生气),因为我需要被尊重。

孩子打翻牛奶时我崩溃(不是愤怒),因为我渴望支持。

研究发现,精准表达情绪能让大脑焦虑信号减弱40%。

3. 玩转你的情绪逃生舱

贴情绪便利贴:在工位贴憋闷亢奋酸楚,哪个击中你就圈出来;

画心跳天气图:晨间记录此刻像灰蒙蒙的怅然还是暖烘烘的熨帖?;

开情绪盲盒:和伴侣抽情绪卡牌,用愧疚雀跃讲故事,笑着流泪最治愈。

四、穿越情绪词隧道,尽头是自由

一位用萨提亚情绪词三年的来访者说:以前心里像堵着毛玻璃,现在终于擦干净了,疼是真疼,可光透进来了。

精准的情绪词不会让你更敏感,反而让你更坚韧:

- 认出心酸是提醒你珍惜眼前人;

- 觉察急躁是催促你重新排序人生;

- 连幸灾乐祸都诚实告诉你:该给自己松绑了。

美国心理学家彼得·沙洛维说:情绪智能的起点,是让感受拥有姓名。

当你说出我此刻是眷恋而非快乐,你已在深渊上架起一座桥,通往真实饱满的自己。

萨提亚500词中最动人的一个词是悲欣交集,形容眼泪中的希望,告别时的成长。或许生命本就不是非黑即白,而是500种灰度的温柔共振。