上周深夜,手机屏幕突兀地亮了。是阿哲,一个我认识快十年的老朋友。屏幕上跳出来的不是文字,是连续三条长达60秒的语音方阵。那头的声音嘶哑得像是砂纸在摩擦木头,混着极力压抑却还是漏出来的哽咽:”兄弟,我真的…撑不住了。睁眼就是没完的需求文档、会议、夺命连环call…脑子像塞满了浸水的棉花,心跳快得随时要炸开。躺床上整个人都是木的,像台烧坏了CPU的机器…我好怕,真的怕哪天就猝死在工位上…”

阿哲的声音像一根冰冷的针,精准地刺穿了我职业性的冷静外壳。电话线仿佛传递着他指尖细微的颤抖,我眼前甚至能浮现他深陷的眼窝和青黑的眼底,那副躯壳快被名为”工作”的怪兽完全掏空了。

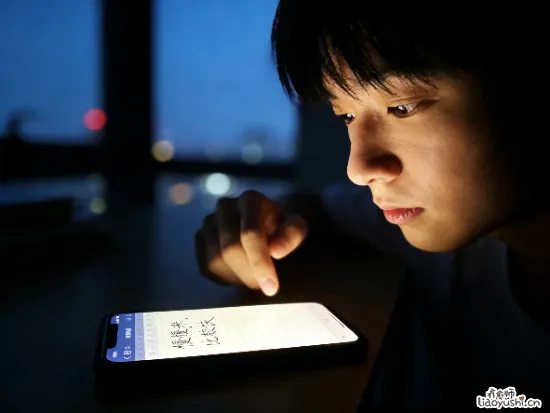

这一代年轻人,似乎被集体困在无形的茧房里。吃着精致的外卖,穿着体面的行头,出入光鲜的写字楼,灵魂却像一只被无形细线捆缚的鸟,扑腾得血肉模糊也挣不开。社交媒体上永远在贩卖成功模板与焦虑,真实的生活底色却只剩下两抹,加班时屏幕幽幽的蓝光,和失眠时窗外路灯浑浊的昏黄。阿哲那句”像台烧坏的机器”,精准地戳中了这代人最隐秘的痛点:内在的生命力正在系统性枯竭。

就在我琢磨着怎么帮他时,阿哲却主动发来了一条新消息。这回没有语音,只有一张照片。照片里不再是格子间惨白的灯光,取而代之的是弥漫着潮湿绿意的丛林晨光。他盘腿坐在一个质朴的原木平台上,身后是层层叠叠、浓得化不开的热带雨林,薄雾缭绕其间。他闭着眼,清晨柔和的光线落在他沉静的侧脸上,嘴角带着一丝极其放松的、久违的弧度。配文只有一句轻描淡写:”在乌布,重新找到呼吸的方法。”

巴厘岛?那个地方,在我记忆里,不还是充斥着海鲜大排档的喧嚷、库塔海滩冲浪板上的尖叫和金巴兰日落时人头攒动的喧闹吗?

直到我推开那扇隐藏在乌布密林深处的厚重木门,才真切感受到阿哲的转变从何而来。踏入那片名为”Soma”的静修中心,感官系统瞬间被重置。都市里那种黏稠的、包裹着灰尘与尾气的空气不见了,取而代之的是植物蒸腾出的、带着凉意的清新气息,混杂着泥土和某种不出名花朵的淡香,深沉地沁入肺腑。耳朵里的世界也陡然安静下来,城市永不歇止的低频噪音嗡鸣被完全过滤,耳边只剩下风摩挲千万片叶子的沙沙声,间或点缀着几声清脆悠远的鸟鸣。脚下的触感也从坚硬冰冷的水泥或瓷砖,变成了带着微微弹性和湿气的厚实苔藓与泥土。身体瞬间卸下了某种无形的重担,肩膀自然而然松弛下来,这是你的神经系统在告诉你:”安全了,可以放松了。”

阿哲的日程表令人意外地”空”。没有行程单上密密麻麻的网红打卡点,取而代之的是几个简单却直抵内心的词:晨间瑜伽伸展、静坐冥想、声音疗愈、自由书写……过去被各种KPI和DDL切割得七零八碎的时间,在这里被郑重地、大块地归还给了”自我”本身。

那个午后,我坐在场域边缘,旁观了一场正念行走练习。向导的声音低沉柔和,像缓缓流动的蜜:”现在,试着把你的全部觉察,轻柔地放在脚底……感受每一次抬脚时,脚趾与泥土细微的告别……感受脚跟再次亲吻大地时,那份踏实与承接……觉察身体重心的微妙流转……像第一次学习走路那样好奇…”

二十来个和阿哲一样的都市年轻人,平日走路带风、步履匆匆,此刻却像被按下了慢放键。他们低着头,以一种孩童般的专注,一寸一寸地挪动双脚,脸上是前所未有的认真与平和。那一刻,匆忙不再是本能,呼吸本身成为一种值得全神贯注的仪式。

夜幕完全笼罩雨林时,一场不同的仪式在竹亭中央展开。参与者们围坐一圈,中央放置着大小不一的铜制颂钵和泛着柔和光泽的水晶钵。那些金属和水晶容器,在疗愈师富有韵律的敲击与摩擦下,开始缓缓震动,发出深沉悠远、如大地脉动般的嗡鸣,或是清越空灵、似冰泉滴落的纯净颤音。奇妙的谐频声波如同拥有实质的水流,在静谧的夜色中层层荡开,温柔地包裹住每一个人。声音穿透耳膜,直接叩击在胸腔深处、骨骼缝隙。我亲眼看着前排一个一直微微蹙着眉头的女孩,在那持续不断的、抚慰性的声浪包裹中,紧锁的眉头一点点地松开,肩膀也完全沉了下去,整个身体呈现出一种近乎婴儿般的柔软与松弛。那是一种神经系统被深度安抚后,身体最诚实的投降姿态。

阿哲结束这段旅程回来找我喝茶,整个人的状态截然不同。那种紧绷的、仿佛随时要断弦的压迫感消失了。

“说出来你可能觉得玄,”

他捧着温热的茶杯,眼神清亮,

“但在那里,我第一次清晰地听见了自己脑子里永不停歇的轰鸣,那些焦虑、自我批判、对未来的恐慌,像一群失控的猴子在尖叫。冥想不是让它们立刻闭嘴,而是教会我,我其实可以不用被它们绑架着狂奔。我可以退后一步,就静静看着它们吵闹,明白它们只是声音,不是全部的我。这种看见本身,就是一种巨大的解脱。”

巴厘岛变了。走在乌布街头,那些曾经售卖廉价手工艺品和小吃的铺面旁,如今悄然生长出众多小而美的静修空间、灵气疗愈工作室、颂钵音疗馆。年轻的面孔流连其间不是为了打卡拍照,而是带着一种近乎虔诚的探寻神情。这股”向内走”的风潮,绝非心血来潮的小布尔乔亚的情调,更像是一场沉默的集体自救。

当外部世界的噪音(物理的、信息的、社交的)分贝不断突破阈值,当精疲力竭成为常态,灵魂深处对”安静”和”意义”的饥渴便会猛烈反扑。冥想、瑜伽、声音沐浴……这些古老传承的疗愈方式,恰好在此时提供了一片宝贵的”心灵绿洲”。它们不承诺虚无的”快乐”,而是提供一种更根本的生存策略:在风暴眼中寻找内在的锚点,重新学习如何与自己的情绪共处,如何从无休止的”战斗或逃跑”模式中解脱片刻,学会真正地”在场”。

阿哲小心翼翼地将他从巴厘岛带回的”纪念品”,一块温润的火山石放在我桌上。这块石头形状不规则,沉甸甸的,带着大地深处的记忆。

“每次开会开到脑子发木,或者又被临时需求搞到血压飙升的时候,”

他笑了笑,手指无意识地摩挲着石头上天然形成的纹路,

“我就把它握在手心里。那种沉实、微凉的触感,一下子就能把我拽回来,回到乌布那个清晨,听见风吹过雨林的声音。提醒我,呼吸还在,我还在,这就够了。”

当整个时代都在轰鸣着催促你”快一点!再快一点!”,躲进巴厘岛那片古老的雨林深处,学习如何真正地、深深地呼吸,或许正是这个时代里最叛逆、也最清醒的活法。