小张是我的来访者,上周他在我办公室说了这样一句话:李老师,我每天像在脑子里给自己开会,自己跟自己吵架。方案交上去,老板还没开口,我脑子里已经有个声音在骂了:你怎么这么笨!这种低级错误都犯!

他疲惫的眼神里充满了困惑。这不奇怪,这种无休止的内心交战,我们很多人不都经历过?

那个内在的审判席,总在人最脆弱时敲响法槌。

林姐,一位在外人眼中拥有完美生活的妈妈,也曾深陷自我攻击的泥潭。孩子一次普通的月考失利,对她却是灾难:是我的错,是我没安排好复习时间,是我基因不够好…

她整夜失眠,白天又责怪自己连情绪都控制不好。她像站在悬崖边,每一次内心责骂都是一次向悬崖边缘的推搡。她在我的咨询室里流泪:我好像被困在一个循环里,越挣扎越窒息。

这种自我鞭笞带来的疲惫感是真实的。明明没有加班赶工,却像跑了十公里马拉松;明明没人指责你,却总觉得肩上压着千斤重担。那种累,沉在骨头缝里。

为何我们总爱对自己举起鞭子?这把鞭子是谁递到我们手中的?

那个严厉的声音,很多时候真是我们自己的吗?

回溯童年,林姐的生活里总有一个画面:她拿着98分的卷子跑回家,却被父亲严肃告诫:不要骄傲,想想那2分怎么丢的。

最初渴望被看见的兴奋,渐渐被我还不够好的恐惧取代。成年后,那双严苛的眼睛仿佛内化成了她的一部分,即使父亲早已不再过问她的成绩。

小张也类似。他成长的环境里充斥着批评就是关心的扭曲信念。任何失误都可能招致父母焦虑的指责:你这样以后怎么办?

于是他学会了自己先动手惩罚自己,仿佛抢先一步自我鞭挞就能避免更大的灾难降临。

原来那个不停指责我们的内在批判者,常常是过去被内化的外部声音。它像一枚植入我们意识深处的芯片,成年后仍在运行旧程序,让我们误以为那就是自己的心声。

真正的自救,是从审判席上走下来。

当林姐又一次因为孩子成绩下滑而陷入自责时,我终于忍不住问她:林姐,如果此刻是你很好的朋友遭遇这些,你会对她说什么?

她习惯性的自责猛地卡住了。沉默半晌,她迟疑地说:我…我会说,一次考试没什么,别太难过,下次再努力…

话没说完,眼泪却先落了下来,她终于看清了自己那双重到离谱的标准:对别人是泉水般温柔的宽容,对自己却如寒冰般苛刻。

当你放下那根鞭子,心灵才能真正呼吸。

改变不是一蹴而就,但可以从一点一滴的觉察开始:

1、练习声音剥离术:

当那个熟悉的自我批判声音再次出现时,尝试追问:这真是我的想法吗?还是我童年记忆中某人说过的话?

试着在内心给这个声音命名,比如老张(严厉上司)、焦虑导师。一旦你将它与自己剥离对峙,它就失去了部分威力。

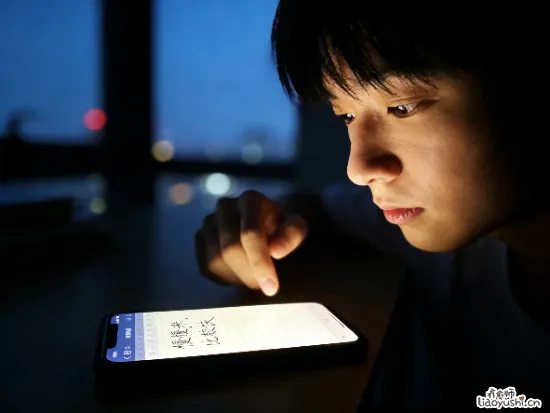

2、建立自我对话笔记:

随身携带小本子或使用手机备忘录。当自我攻击念头出现时,立刻记下它(如我真没用,项目搞砸了)。接着,在旁边写下你可能会对好友说的真实、温暖的话(如谁没搞砸过?这次经验很宝贵,我们下次会更好)。视觉化的对比能撕开自我批判的虚假外衣。

3、给审判者定时:

若一时无法停止自我批评,与其让它全天候轰炸,不如给它设定时段。比如告诉自己:现在我要专注工作,下午四点自我批评时间,专门处理这些问题。

神奇的是,那个声音往往在工作时间反而哑然。

4、接纳做不到也是一种力量:

当小张又一次因没能按时完成所有计划而自责时,我让他尝试在当晚写下:今天原计划完成十项,实际完成八项。有两项因突发会议未能推进。我允许自己不是机器。

这看似简单的记录,是对完美主义暴政的一次微小反抗。

林姐现在床头放着一个小小的木铃铛。每当那个苛刻的声音又在深夜响起时,她就轻轻摇响铃铛,清脆的声音仿佛在提醒:停,这不是爱自己的方式。

她告诉我,那个铃声像是一个锚点,将她从汹涌的自我批判潮水中拉回岸边。

小张在自我对话笔记里写下这样的句子:项目受挫,不等于你这个人失败。那个怕被指责的小男孩,可以休息了。

他慢慢体会到,允许自己不完美之后,内心反而积蓄了更稳健的力量。

心灵真正的自由,并非源于永不犯错,而是来自你对自己犯错时依然有的那颗柔软的心。

你脑中的声音或许还会响起,但你会渐渐认出它,那不是你,只是你人生旅途上某个时刻捡起的沉重行李。现在,你有权利放下它了。

你值得被自己温柔对待。

当你终于不再耗费巨大能量与自己对抗,你会发现那些曾被内耗挤压的空间,慢慢透进了光,那是真正属于你的生命力开始重新流动的地方。