我最近啊,真的被一个词戳中了。叫课题分离。这个词…是心理学家阿德勒提出来的,你可能听过也可能没听过。但你知道吗,他们说啊,人90%的烦恼其实都能用这玩意儿化解。真的假的?我一开始也不信。

但你看啊,咱们的日常。比如你妈催婚催得你头皮发麻,她说这么大年纪不结婚像话吗,你心里堵得慌,一边觉得烦一边又内疚。或者同事把烂摊子甩给你,你加班到半夜,人家早溜了。憋屈吧?更别说那些…朋友跟你倒苦水,你恨不得替ta人生重启,结果人家转头还是老样子。累不累?

这些破事,全是因为课题搅在一起了。阿德勒认为,人几乎所有的烦恼都来自人际关系,而人际关系问题呢,就是因为你总想控制别人的事,或者让别人控制你的事。人和人的矛盾,不是谁对谁错,是课题乱了套。

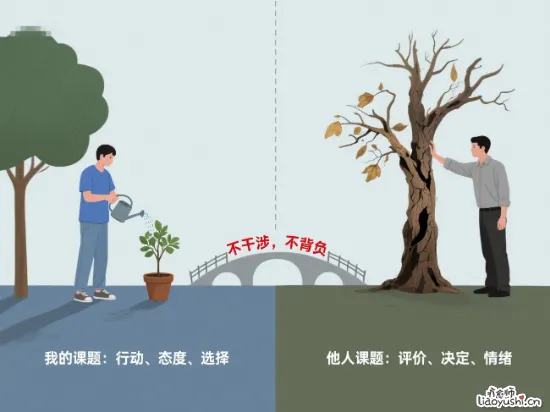

什么是课题分离?简单说…就是分清楚关你屁事和关我屁事。咳,这话糙理不糙啊。仔细琢磨,谁为结果买单,那就是谁的课题。比如你妈催婚,结不结婚的后果是你承担的,所以这是你的课题;而她焦虑你单身,那是她的课题,她的情绪该她自己消化。你干涉不了,也不该扛着。

我以前就总犯傻。朋友失业了哭诉,我比ta还急,简历帮改、公司帮找,结果人家瘫着打游戏。后来我才懂啊…我的课题是提供支持,ta的课题是找工作。我能把马牵到河边,还能掰开马嘴灌水不成?

硬灌,马难受,我手还被咬了。

工作里更明显。领导骂你项目没做好,你第一反应是什么?,自我攻击?我真垃圾,或者怒火攻心他凭什么挑刺。停!课题分离这时候就…就特别好用了。他的课题是提出要求甚至发泄情绪,你的课题呢?是判断这批评有没有道理,要不要调整方案。他骂得对不对,你改不改,这才是你的地盘。别把他的课题抢过来压死自己。

其实人之所以累,就是背了太多别人的包袱。国家卫健委那个心理治疗师曹大刚讲过一个例子,长辈催婚本质是越界,年轻人被催得焦虑,是把别人如何看自己当成了自己的课题。结果呢?两头都痛苦。要是能分清楚:长辈有表达的权利,但结不结、和谁结是我的主权…态度温和,立场坚定,反而少了好多拉扯。

课题分离可不是冷漠啊。有人一听就说那不成自私了吗,真不是。阿德勒的理论里反复强调过,课题分离恰恰是为了建立健康的关系。比如孩子写作业磨蹭,你吼他快写是干涉课题;但你定规则九点前写完能看动画片,这就是守护自己的课题,家庭的规则。不越界的关系,反而更清爽。

但为什么我们做不到呢?因为怕啊。怕别人失望,怕被说冷血,怕…被讨厌。说实话,我以前连外卖送晚了都不敢给差评。可你知道吗?阿德勒管自由叫被讨厌的勇气。你不可能让所有人满意,这就是真相。就像有人嫌你裙子显腿粗,那是ta的审美课题,你爱穿啥穿啥;相亲对象说你不如前任贤惠?直接回哦,那别勉强。别人的嘴,真不是你的牢房。

我自己练习课题分离时,总在脑子里画条虚线。一听谁又指手画脚,先默念三遍:这是谁的代价?谁的责任?

比如同事求你帮忙,你拒绝后ta黑脸,ta的情绪是ta的课题,你的拒绝才是你的课题。刚开始心慌,后来发现…天居然没塌下来。

当然啦,课题分离不是良药。有些事就是剪不断理还乱,比如带孩子、照顾老人…但至少能帮你扒开迷雾。哪些力气该花,哪些纯属内耗,心里得有个秤。曹大刚说过核心:找到能力圈,守住它;圈外的,放手。

活得轻松的人,未必是幸运,可能是…清醒。知道什么事该用力,什么事该沉默。就像园丁只管修自己的篱笆,邻居花园荒了?那是他的自由。

最后分享一句狠戳我心的话吧:真正的课题分离,是带着温度的责任切割。

你不欠世界一个完美人设,世界也没义务捧着你。各自修各自的桥,反而能…并肩走得更远。

行了,唠这么多,也不知道说明白没。你啊,今晚试试,把关我屁事和关你屁事分分清,说不定…被子都盖得踏实点。