我这会儿正干坐着呢。手指头悬在键盘上……悬在键盘上,愣了半天,一个词也没敲出来。真该死。明明脑子里乱糟糟的,一堆念头跑来跑去,挤成一团。可就是没法顺畅地流出来,没法变成字落在这片惨白惨白的文档上。文档被一遍遍打开又关上,名字改来改去,又被删除。文件夹倒是被整理得整整齐齐,崭新的铅笔被削得尖尖的。谁不知道呢?这些所谓的准备,它们不过是我自己砌起来的一堵墙啊。害怕第一句话不够漂亮,害怕思路不够连贯……怕得要死,手指头因此被冻住了,被牢牢冻在了原地。

这感觉太熟悉了。熟悉得像粘在鞋底甩不脱的泡泡糖。那个周末计划要清理掉的储藏室,堆满了过去的东西,灰尘积得老厚。每次经过门口,目光总被里面乱七八糟的景象烫一下,心里狠狠发誓:下周一定弄干净!得先去买几个超大号的结实箱子,还要那种分批处理的垃圾袋才行……对了,清洁剂也得选强力去污的……

日复一日,下周成了下周的下周。箱子没买,袋子没买,清洁剂也没买。储藏室的门,依旧沉重地关着,像一道无法愈合的旧伤口。其实啊,就算是空着手走近那扇门,哪怕仅仅是推开它,向里看一眼,让浑浊的空气流通一下,也比站在门外空想着那些根本不存在的强力清洁装备要强得多。灰尘真的能被想法吹掉吗?不可能的嘛。刚才说到灰尘,想到上周擦窗子,玻璃水用完了,忘了买新的……咳咳,扯远了。

我们总被一种错觉蛊惑着:必须等到万事俱备,那个金光闪闪的完美时刻降临才行。非得等到那个时刻,行动才配开始。然而,真相往往冰冷又残酷:那个理想中的起点,它像个虚幻的泡沫,永远飘在触不可及的前方。它被反复推迟着,被各种精心编织的借口无限推迟着。准备本身无可厚非,但它常常狡猾地滑向另一个极端,它成了拖延最体面的遮羞布。

这背后藏着更深沉的恐惧,对吧?害怕失败,害怕结果不够光鲜,害怕行动暴露了自己的笨拙或不完美。躲在准备这块盾牌后面,至少安全。至少不用承受尝试后可能的失落。但讽刺的是,这种安全付出的代价是巨大的:是那些被永远搁置的计划,是那些渐渐褪色的热情,是那些最终成为遗憾的本可以。时间就在这无休止的准备循环中被消耗殆尽。生命中最昂贵的成本,恰恰是这无声流逝的时间本身。我们支付着它,却常常为了虚幻的准备周全而支付得毫无知觉。

别误会,我不是叫你完全扔掉计划,闭着眼往坑里跳。那种鲁莽,跟永远准备一样误事。关键是意识到:行动的阈值,其实远比我们想象中低得多。真正重要的,是启动那个微小的、几乎可以忽略不计的第一步。让笔尖落下去,落在纸上,哪怕只写出一个自己也觉得丑陋的词;推开储藏室那扇吱呀作响的门,哪怕只是进去站五分钟,仅仅是把门口那几件最碍眼的旧物挪个地方;甚至只是打开那个让你恐惧的软件界面,在那里傻傻地坐上一会儿。这些微小的、看似微不足道的举动,它们拥有的力量,往往令人震惊。

它们打破了长久以来的僵局。惯性被打破了。静止的巨石,被一根手指轻轻推动了一点点后,物理法则就开始发挥作用,它会越来越容易继续向前滚动。一旦开始,你就无奈与真实的问题面对面交锋,再也无法躲藏在想象的迷雾之后。真实的问题虽然坚硬,却清晰可见。清晰的东西,总比一团模糊的未知黑影要好对付得多。行动本身,它会逼着你调整方向,逼着你做出反应,逼着你在真实的碰撞中学习。这种学习,那些在脑中盘旋的完美计划永远无法提供。

别指望着会有那么一声号角轰鸣,郑重宣告你已准备万全。那个时刻永远不会被准备好。真正的号角,总是由你自己笨拙地、带着点迟疑地吹响第一声。那声音可能喑哑,可能跑调,甚至可能把自己吓一跳。但正是这一声,打破了令人窒息的寂静。

所谓准备好,本质上是个伪命题。它难辨真伪,常常被无限期延迟着。我们常被教导要等待最完备的时机,殊不知,正是这等待本身,消蚀了最珍贵的可能性与生命力。计划永远只能是草图,只有行动,才能开始为它上色,赋予它筋骨与血肉。

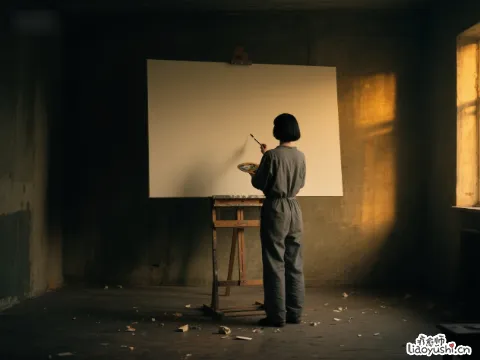

勇敢点,让笔尖落下去。让门被推开。让那个笨拙的第一步,被实实在在地迈出来。当你凝视那片空白,无论是画布、文档,还是积满灰尘的生活角落,记住,第一笔的勇气,远比一万次想象中的精心描绘更能接近真实的风景。

你看那画布,依然空白,画笔依然悬在半空。此刻,需要的不再是更多的颜料或更完美的构图构思。需要的仅仅是手臂落下时那份带着颤抖的决心,让第一道真实的痕迹,无论多么歪斜,终于出现在那令人心悸的虚无之上。