小孩子的情绪雷达是最灵敏的。他们能捕捉到空气中每一丝不安的震颤,哪怕父母以为自己隐藏得很好。

有些伤害是看不见的。它们不像身体上的伤痕那样明显易辨,却像细小的针,反复刺入同一个位置,在孩子的精神世界里留下永久的印记。边缘型人格障碍的母亲就是这样一颗埋在家庭土壤里的隐形炸弹,孩子在提心吊胆中度过童年,永远不知道下一次爆炸何时降临。

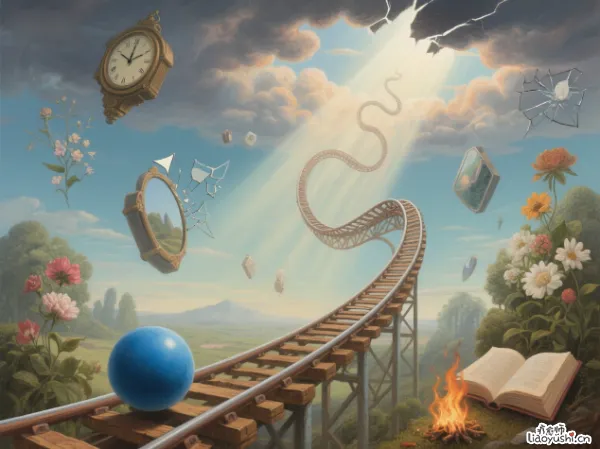

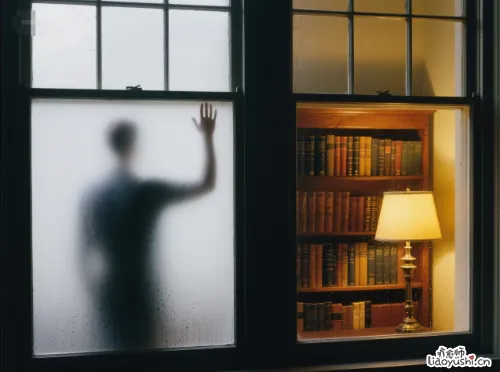

想象一下,你每天回家推开那扇门,就像走进一个未知的情绪迷宫。眼前的妈妈,可能完全不是清晨告别时的样子。她早上也许还温柔地为你整理书包,傍晚就可能因为你迟归十分钟而砸碎碗碟,指着你骂白眼狼。这种瞬间的变脸能力,心理学上称之为女巫型边缘母亲的标志性特征。

她们内心积压着巨大的愤怒和恐惧,像高压锅一样随时可能喷射出来,而孩子往往成为最方便的泄压口。她们甚至能从孩子的恐惧和震惊中找到某种扭曲的快感。有些母亲会公开嘲笑女儿的外貌,或者在吵架时用最恶毒的语言攻击孩子的人格。最令人心痛的是,这种攻击常常毫无预兆,仅仅因为孩子表达了一个独立想法,或者对母亲以外的人流露出喜爱,就被解读为背叛。

另一种极具迷惑性的类型是流浪者型母亲。她们看起来截然相反,永远扮演着生活的受害者。生活太艰难了,没有人爱我,你们都欠我的,这是她们无声或有声的控诉。她们像现代版祥林嫂,用无尽的哀怨和眼泪织成一张大网。

孩子从小就被钉在愧疚的十字架上。长大成人后,许多人依然在经济和情感上支撑着这样的母亲,被那份沉重的依赖压得喘不过气。直到某天不堪重负才猛然发现,自己从未真正活过。这种母亲最擅长用脆弱当武器,让孩子觉得离开她就是犯罪。

而隐居者型的母亲,则像是活在恐怖片里。她们的世界充满臆想的危险,拼命想把孩子拉进自己铸造的恐惧牢笼。外面太危险了!只有躲起来才安全!她们用焦虑的链条把孩子锁在身边。孩子稍微咳嗽两声,她能联想到绝症;孩子交个新朋友,她能幻想出绑架案。

这种母亲通常讨厌社交,对他人的戒备心极强,结果就是把孩子变成了唯一的陪伴者和情绪垃圾桶。孩子在这样的黏腻控制中窒息,却说不清自己究竟在害怕什么,只是习惯性地浸泡在高浓度焦虑里。这样的孩子长大后会对世界充满荒谬的警惕,电梯按钮都不敢随便触碰。

女王型母亲表面最强大。她们要求家人像臣民般绝对服从,尤其是孩子,最好是终身扮演顺从的仆人。她们看起来光鲜亮丽,充满掌控力,实则内心异常空洞。除非你持续关注我,否则我无法感觉自己存在,这是她们的核心逻辑。她们嫉妒孩子的独立人格,把孩子的成长视为背叛。当孩子试图挣脱时,她们娴熟地动用情感勒索、舆论打压甚至法律威胁。有位女王型母亲因女儿自己选了大学专业,竟向所有亲戚群发消息,指控女儿不孝、精神异常。

你知道吗,上周我在公园长椅上,看到一个年轻妈妈耐心地教小宝宝辨认树叶的形状。阳光穿过梧桐树的缝隙,斑斑驳驳地落在她们身上。那一刻我就想啊,原来平静可以如此具体。可对边缘母亲的孩子来说,这种画面遥远得像奢侈品。

这些母亲有个共同致命点:情绪的极端不稳定和对被抛弃的深度恐惧。她们像没有皮肤的人,轻轻触碰就引发剧痛。当这种痛苦无法承受时,孩子往往成为最安全的转嫁对象。更可怕的是代际传递,女儿成年后罹患边缘型人格障碍的风险极高,儿子则容易发展出其他心理障碍。这不是遗传基因的必然,而是情感模式的传染。孩子浸泡在扭曲的亲子关系里,误以为这就是爱的常态。

走出迷宫需要清醒的痛苦。如果你不幸在这样的阴影中长大,首先要打破那个循环的核心认知:这不是我的错。这不是你的错。边缘型母亲的孩子从小被灌输一种有毒的责任感,仿佛母亲的情绪风暴都是自己呼风唤雨造成的。真相是:每个成年人都该为自己的情绪负责,包括你的母亲。

设定边界不是冷酷,而是生存必须。对依赖成性的流浪者型母亲,试着把拯救者角色还给她自己;对控制狂女王型,练习说我已经长大了,只听自己的;尤其面对女巫型的伤害,物理距离可能是最好的铠甲。这个过程会引发母亲剧烈的反扑,指责、哭诉、威胁。需要明白,这些恰恰证明你的边界戳中了要害。

专业干预是条值得尝试的路。辩证行为疗法(DBT)被证明对改善边缘特质格外有效,它教你用具体技巧管理情绪海啸。最难的一步或许是承认:那个本该给你安全港湾的人,本身却是风暴源。这种承认不意味着背叛,而是你夺回人生主权的宣言。

那些在情绪过山车上长大的孩子,最终带着满身看不见的瘀伤走进成人世界。有些伤疤也许会一直存在,提醒那段在雷区穿行的童年。但看清炸弹的构造,本身就开始了解除引信的可能。家庭的悲剧不该成为个人的终身刑期,当一代人决定停止传递痛苦,改变就在瓦砾中悄然发芽。

蜷缩在巨大女性阴影下的小孩,

背景是扭曲变形的过山车轨道和破碎的镜子,

一束微光穿过缝隙落在孩子手心, 《阴影下的童年》

相关书籍推荐:

- 《超越让你备受折磨的母女关系:理解边缘型母亲》

- Marsha Linehan《边缘型人格障碍的辩证行为疗法》

- 《不是我脆弱,而是你太荒诞:写给边缘型人格障碍者的家人》