小雅那天在咖啡馆跟我讲起她朋友的事,眼泪啪嗒掉进咖啡杯里。所有人都说她作,说她故意折磨人。她朋友被诊断为边缘型人格障碍(BPD),随之而来的不是理解,而是一桶桶名为误解的冷水。

我真替她难过,她明明那么痛苦,却没人看见。

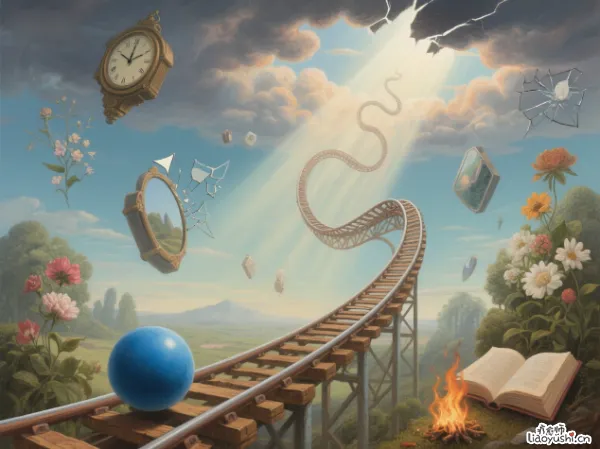

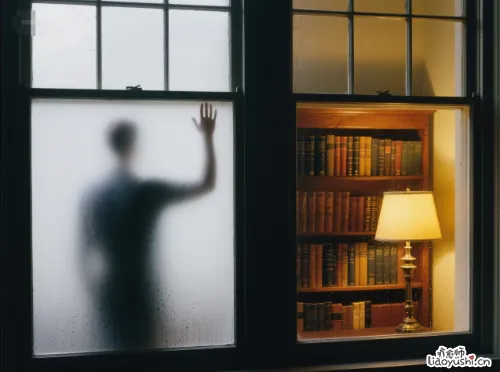

我们眼前好像总挡着一块写着巨大误解的毛玻璃,把BPD的世界扭曲得狰狞又单薄。

今天,我就想跟你一起,把这层玻璃擦亮一点,看看那些被误解掩盖的真实。

误解一:他们就是作,情绪化,小题大做!

她男朋友就迟到十分钟,她当街就把刚买的咖啡泼他脸上了,你说是不是有病?

这是我听过的评论。旁观者只看到失控的表象,看不到内在的滔天巨浪。对很多BPD朋友来说,情绪不是调节器坏了,是压根没有调节器这个零件。微小的刺激,一句无心的话,一个没接的电话,在他们感受里,会瞬间放大成被抛弃的海啸。那不是作,那是真实的、无法承受的痛苦在爆炸。如同有人被轻轻拍了一下,却感受到被卡车撞飞的剧痛。他们需要的不是指责太敏感,而是理解这种感知的差异是真实存在的痛苦。

误解二:他们在装病博关注,手段而已!

阿哲曾经咬着牙讲起他前女友:她一难过就威胁要自杀,我不回信息就疯狂打电话,最后分手时割腕送医院了…所有人都说她装,用极端方式绑住我。

可当我接触到他前女友小薇,她蜷在沙发上,声音细得像蚊子:每次他说要走,我就感觉身体真的裂开了,好像下一秒就要碎掉,死了反而解脱…我知道那样不对,可那种要被抛弃的恐惧,像黑洞一样把我吸进去,我喘不上气…

那不是精巧的算计,是在无边恐惧中的溺水挣扎,是绝望之下唯一能抓住的浮木。

他们不是在演戏,是在呼救,用错误但唯一知道的方式。

误解三:没救了,一辈子就这样!

几年前我遇到小凡,确诊BPD十年,自我厌恶到极点,认定自己只会搞砸一切。我们开始艰难的探索之路,识别情绪风暴来临前的细微征兆,学习在崩溃前按下暂停键:去冲个冷水脸,或者反复数房间里的蓝色物品让自己定神。更难的是处理心底那个我一无是处的顽固声音。

几年后,她给我发来邮件,附了一张照片:她和同事们在完成一个大项目后聚餐,笑得放松而真切。邮件里说:虽然有时情绪还会翻涌,但我知道怎么稳住自己了。我换了新工作,还在学插花,上周领导说我提案做得不错。

改变像蜗牛爬行,但每一步挪动,都在重塑她生命的轨迹。BPD症状通过专业治疗(如辩证行为疗法DBT)和长期努力,真的可以显著改善,许多人都能建立起稳定、有质量的生活。

误解四:危险分子,离远点,小心伤着你!

超市排队时,前面一位女士因为收银员操作稍慢突然爆发,把手里的一包薯片捏得粉碎,周围人惊恐后退。后来我在社区心理支持小组又见到她,她羞愧地低头:对不起…那天我爸刚确诊癌症,医生说可能就几个月了…排队时前面那人插队还说我慢,我一下子炸了,像回到小时候被醉酒老爸打骂却无处可逃的时候…

她的剧烈反应,是旧伤口被意外撕裂的过度防卫,而不是预谋的攻击。多数BPD朋友的内在是极度恐惧和脆弱,暴力更多指向自己(如自伤)。随意给他们贴上危险标签,只会加深孤立和不公。

误解五:他们自私冷漠,只在乎自己感受!

小林是大家口中的火药桶,人际关系一团糟。可就是这个自私的林,长期偷偷喂养小区十几只流浪猫,有一只腿瘸的橘猫特别依赖她。冬天最冷那天,她发现橘猫没出现,急得穿着单衣在小区找了两个小时,最后在废弃管道里找到快冻僵的它,抱在怀里用体温捂暖。

它只有我了,她红着眼睛说。那瞬间的温柔,击碎了所有冷漠自私的指控。

BPD者常因强烈情绪和冲动行为显得自我中心,但这不等于缺乏同理心。他们内心渴望连接和理解,只是表达方式被痛苦扭曲。当你穿过暴烈的表象,或许能触碰到一颗同样渴望去爱、却不知如何是好的心。

擦掉毛玻璃上的雾气,我们看到的是一个个在剧烈情绪风暴中挣扎的灵魂,不是标签化的疯子或麻烦精。

他们需要的不多,只是一份不轻易评判的眼神,一点尝试理解的耐心:我注意到你现在很难受,需要我陪着你吗?

这份理解,也许就是他们混乱世界里伸出的一根救命绳索。

理解不是纵容伤害行为,而是看见行为背后那份真实的、无处安放的巨大痛苦。当我们撕掉误解的标签,才能遇见标签之下那个同样渴望被看见、被接纳的真实的人。

那块写着误解的毛玻璃,已经悄悄裂开了缝。光透进来,照见的不是怪物,而是一个和你我一样,在人间努力呼吸、渴望温暖的灵魂。

每个灵魂都有权被世界温柔相待,即使那份温柔,始于擦亮我们蒙尘的双眼。